触るグリフ(サワルグリフ)

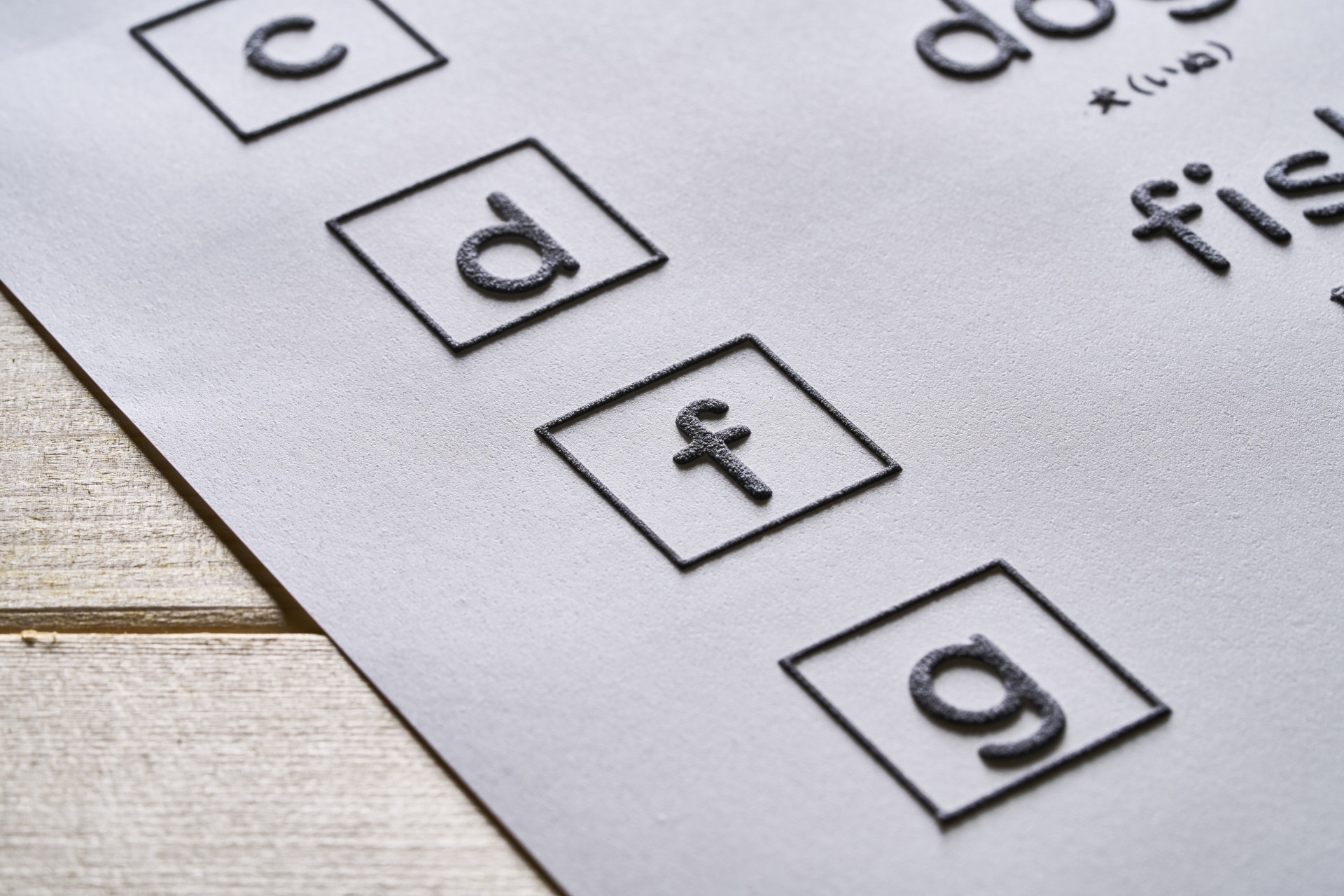

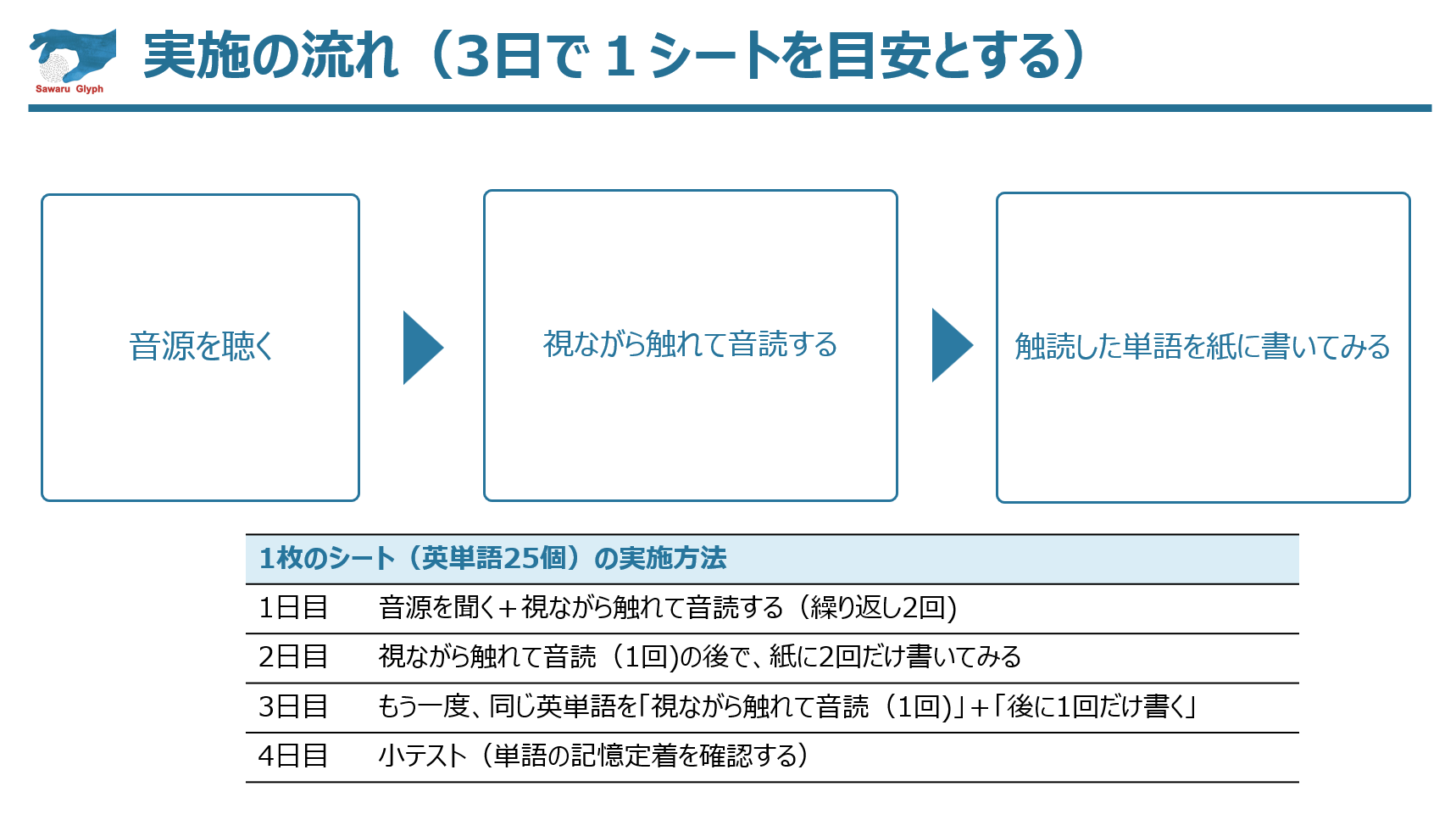

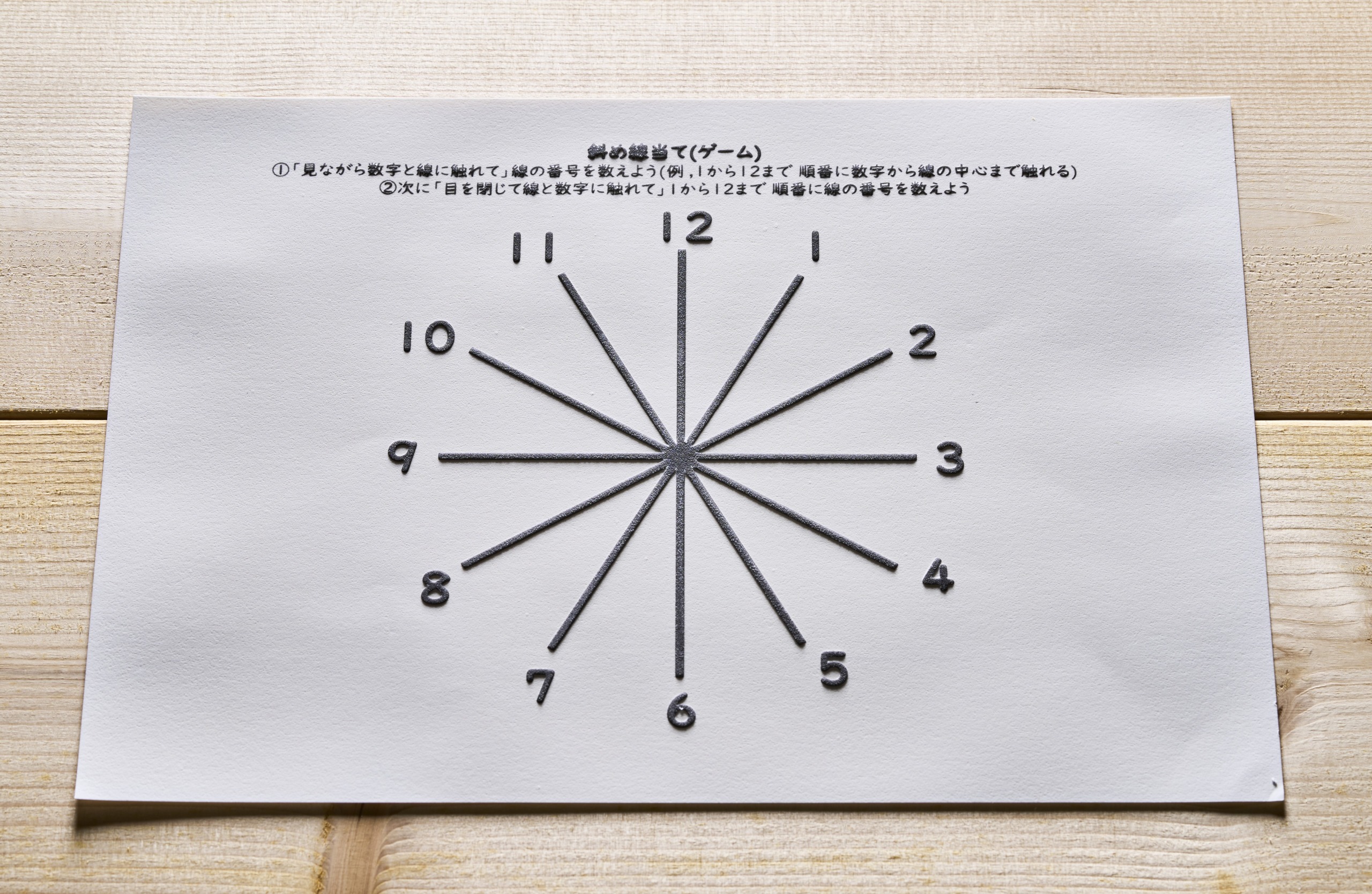

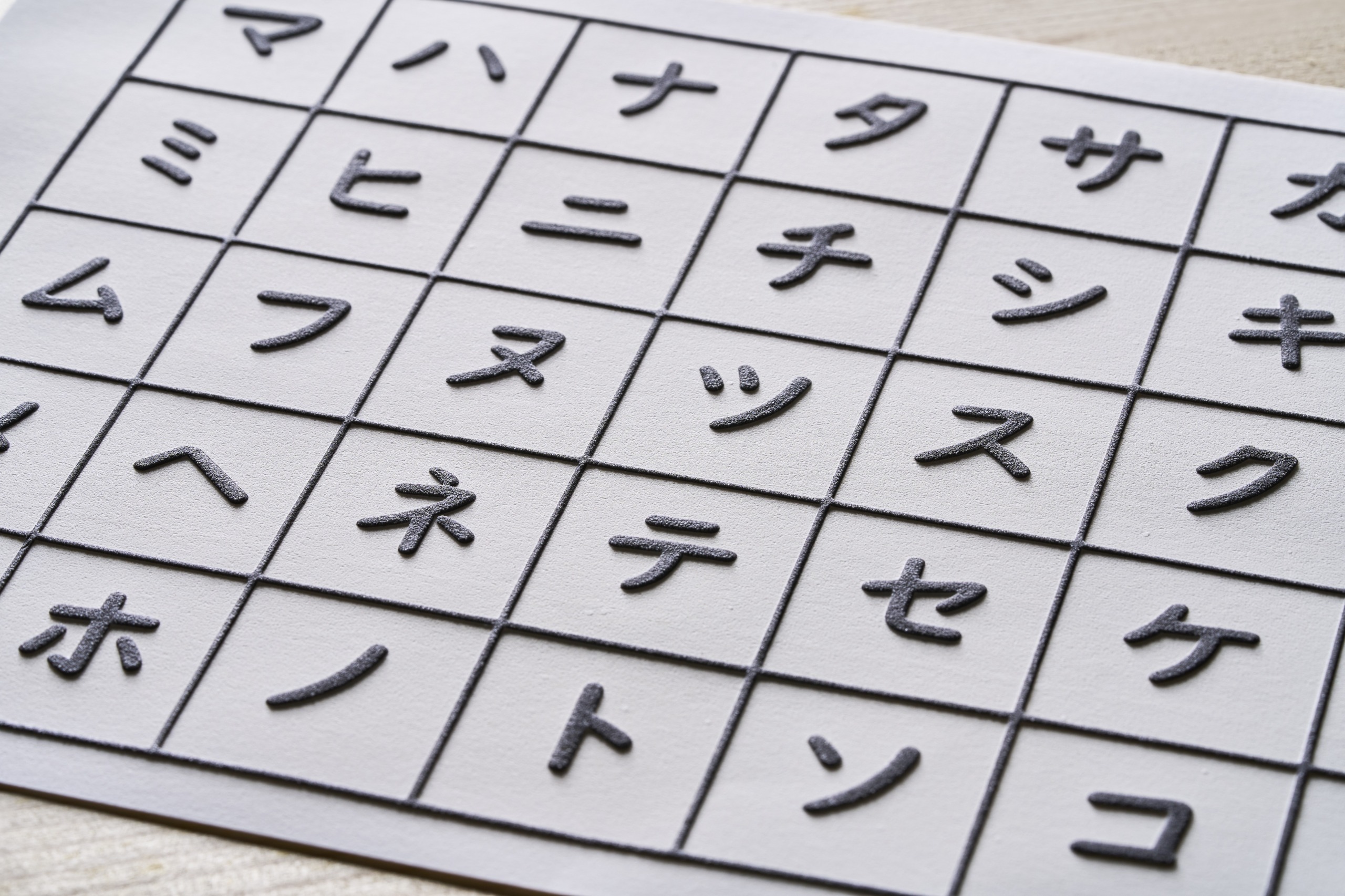

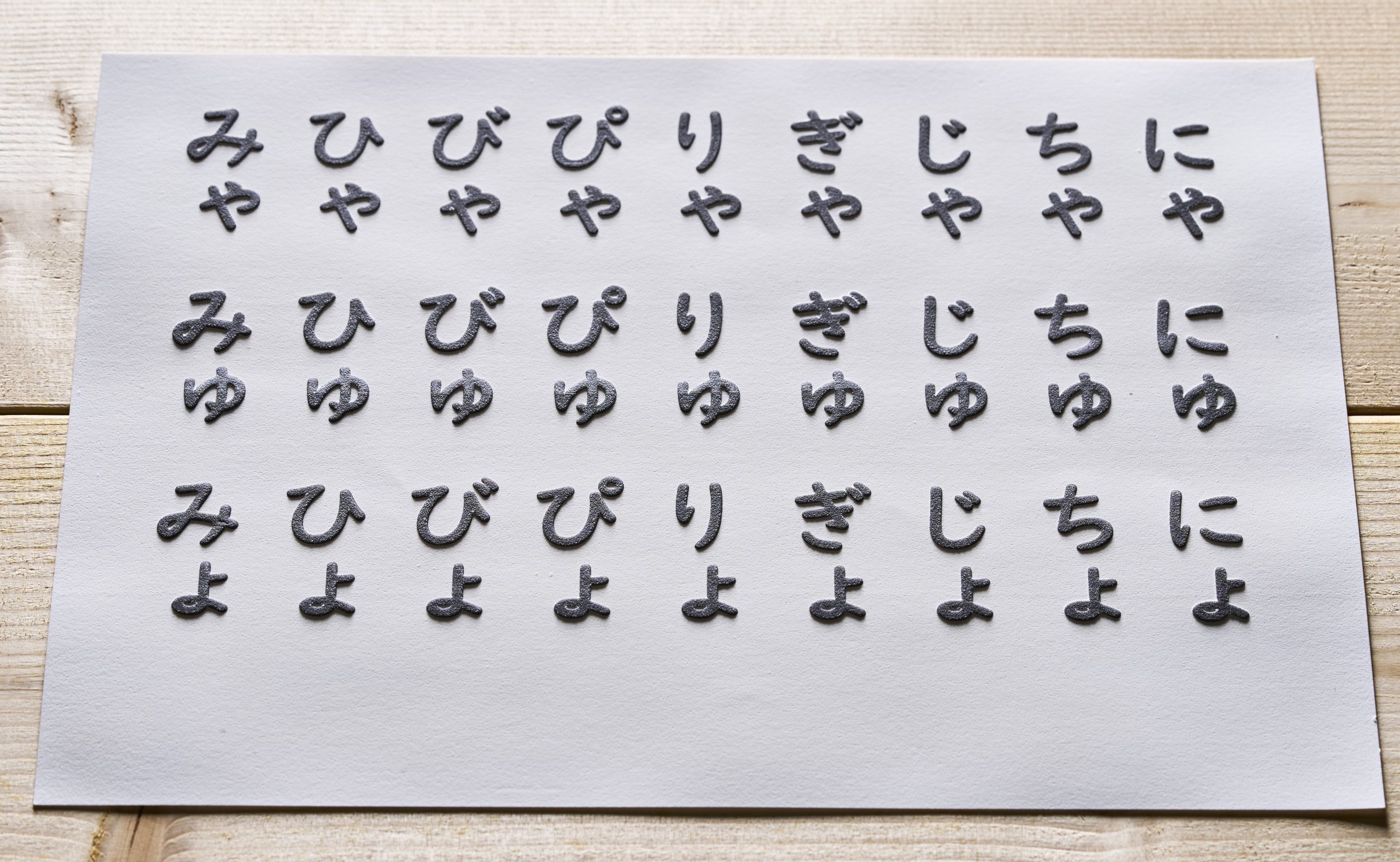

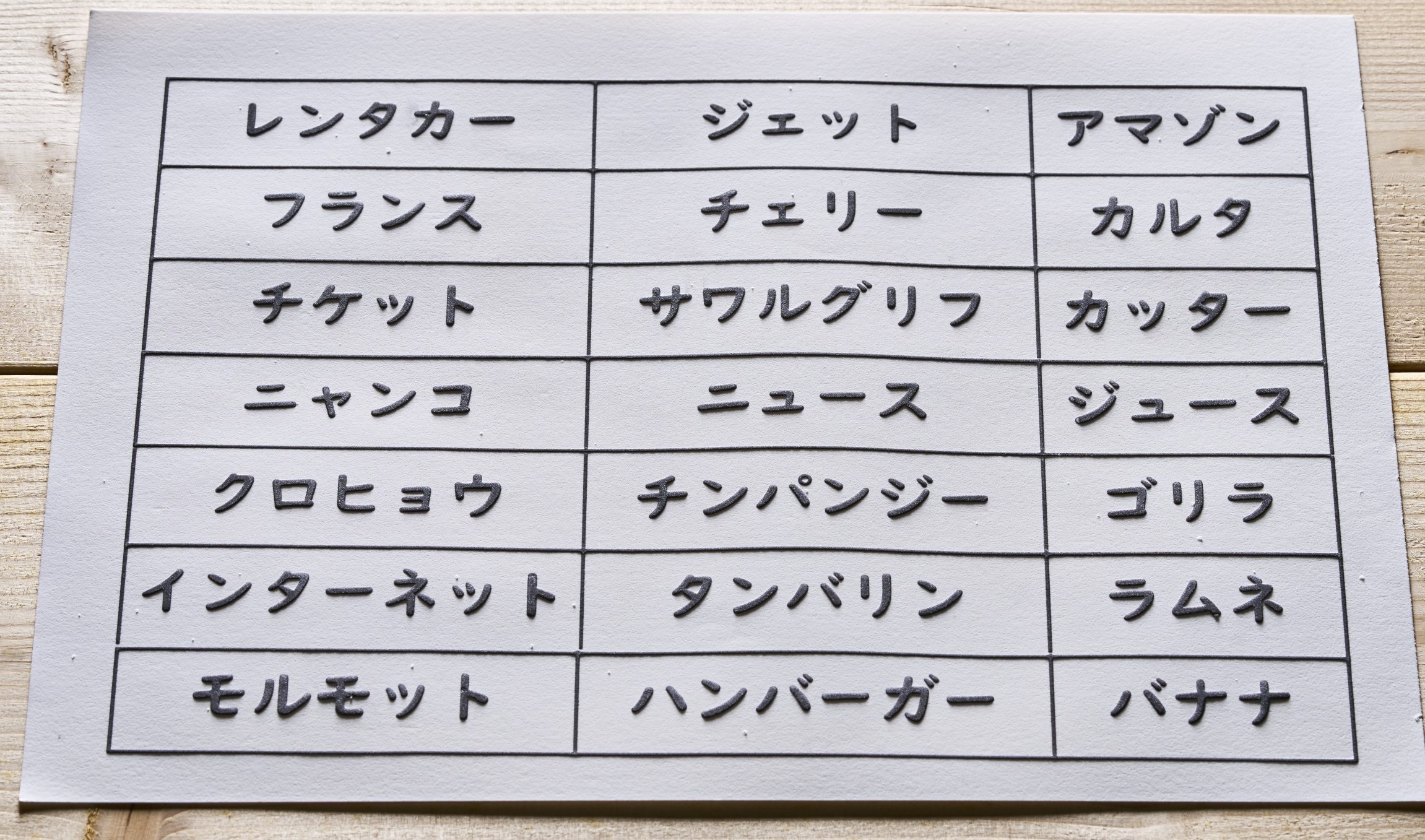

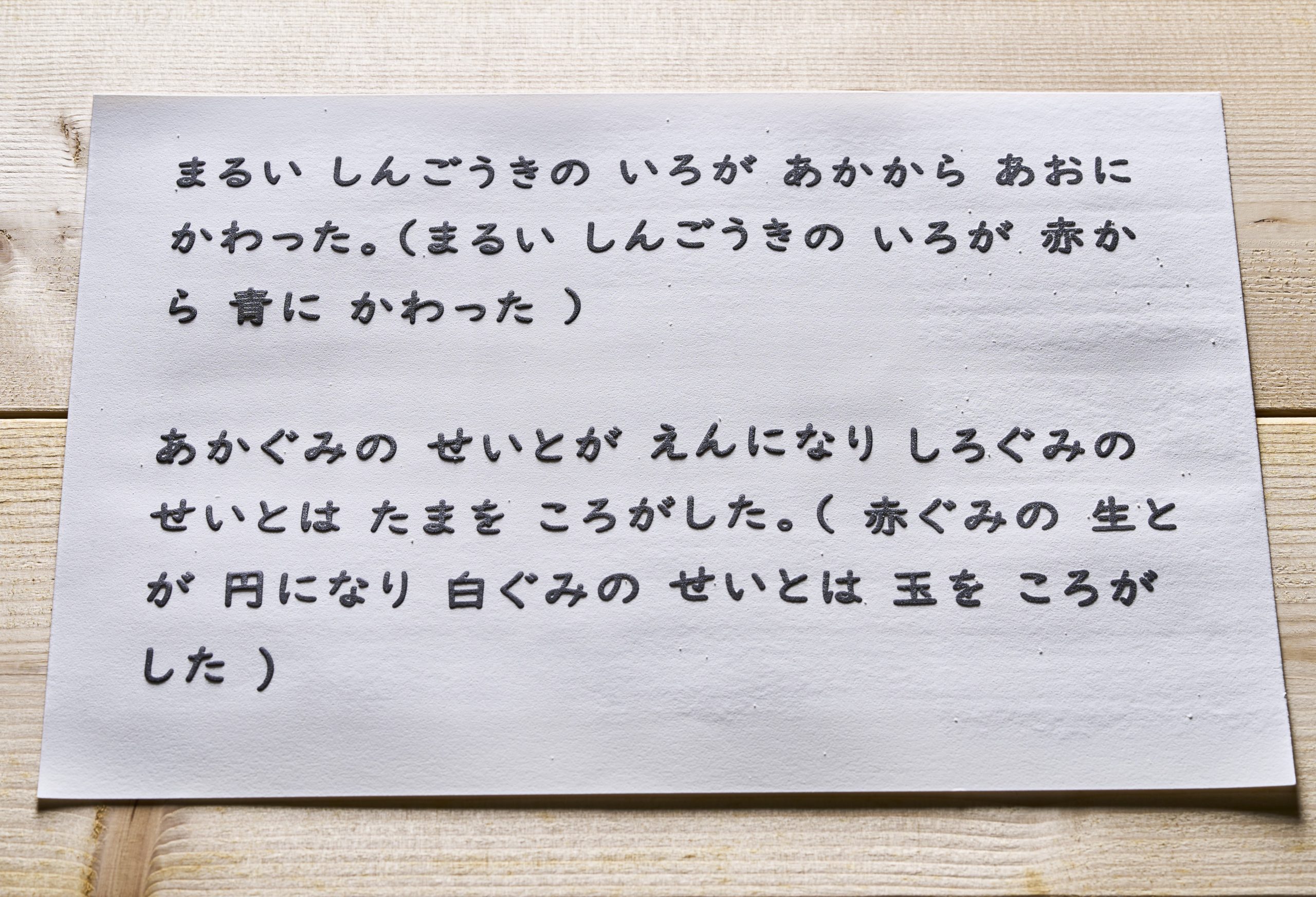

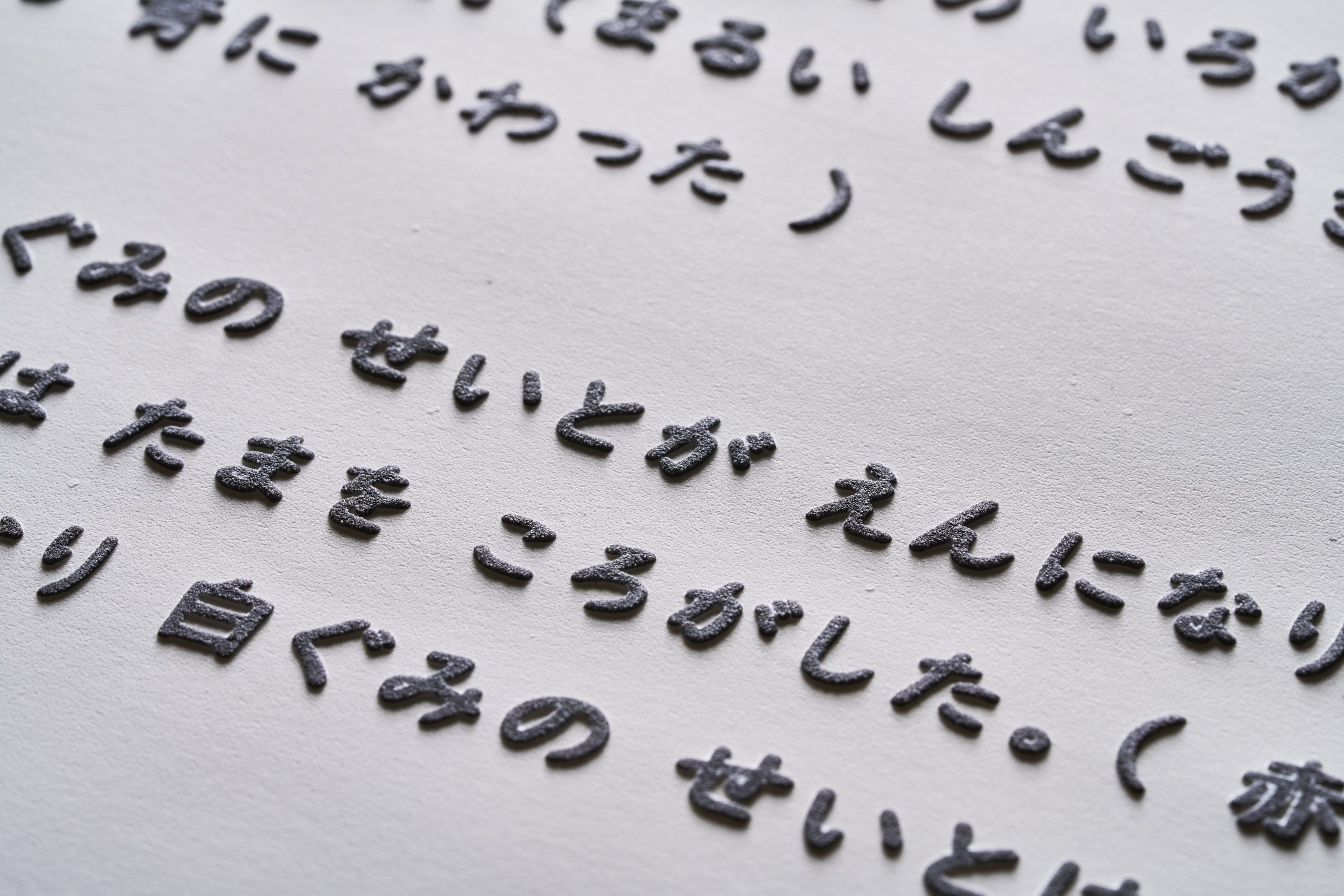

触るグリフは「視ながら触れて,音読する」触読学習プログラムです。ただ立体文字に触れて学ぶだけではなく、段階的かつ系統的に、文字の形、特殊音節、高心像な単語、文章へと触読学習を行う事で記憶形成していきます。教材を利用してご自宅でも実施できます。

日本では珍しい触覚を使う文字学習ですが、海外では「多感覚法(マルチセンソリー・メソッド)」と呼ばれ、読み書きLD(ディスレクシア、ディスグラフィア)に対する最も代表的な指導法として知られています。

【製品開発者の紹介】

株式会社 宮﨑言語療法室 言語聴覚士 宮崎圭佑

学習障害(ディスレクシア,算数障害) への触覚学習利用を専門としています。【経歴】京都大学大学院 人間健康科学系専攻 脳機能リハビリテーション科学分野卒業,医療機関,京都大学医学部付属病院 精神科診療部を経て触るグリフ開発⇒開発者プロフィール

学術的根拠として、近年の生理学、行動指標研究では「見ながら触れる」学習が、より精緻かつ強固な記憶・イメージの形成を促すことが報告されています。能動的触知覚を利用した解読学習が、読みの負担軽減や文字の記憶想起の改善に繋がる事も分かっています。

触るグリフでは、この原理を利用して「文字のカタチ」「単語形態認知」の記憶ネットワークを形成することで、読み書きの改善を目指します。(2022年に触読版を利用した新しい学習技術として、特許庁に認められました。)

読み書きLDや、英語学習の問題で困難を抱えた方に対して、触覚を利用した新しい学習プログラムをご提供することで、機能的な負担の軽減や改善のお役に立てれば考えています。

言語聴覚士 宮崎圭佑

触るグリフ開発の経緯~原理と効果について

こちらの動画では、触るグリフ開発の経緯から、読み書きLDの特徴、他大学と連携して行っている触読学習自体の臨床研究の結果について詳しく解説しました。38分ほどの動画ですが、これを見ていただくと、触るグリフの事、読み書きLDの事、触読学習の効果原理について分かるかと思います。是非、参考にしてください。

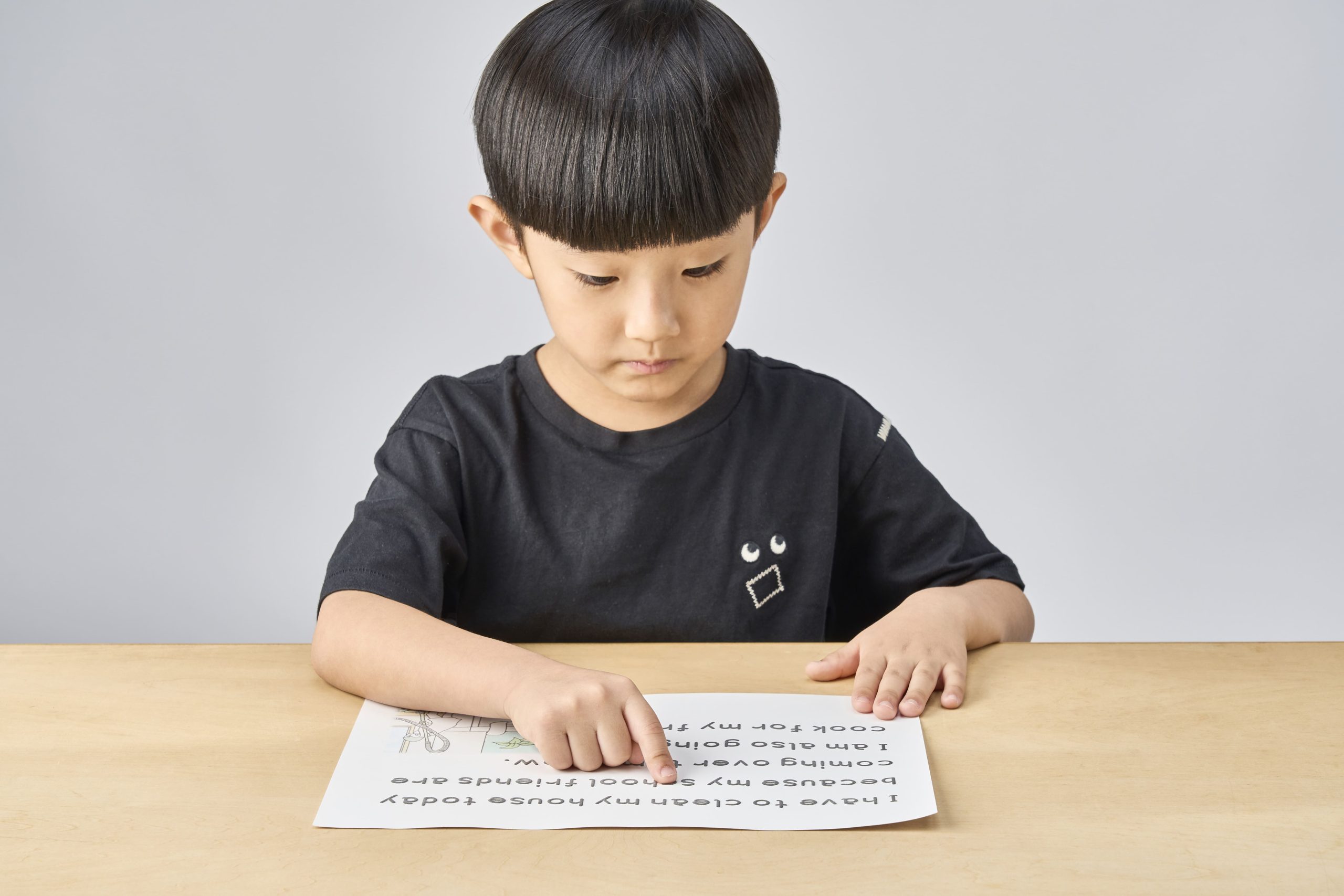

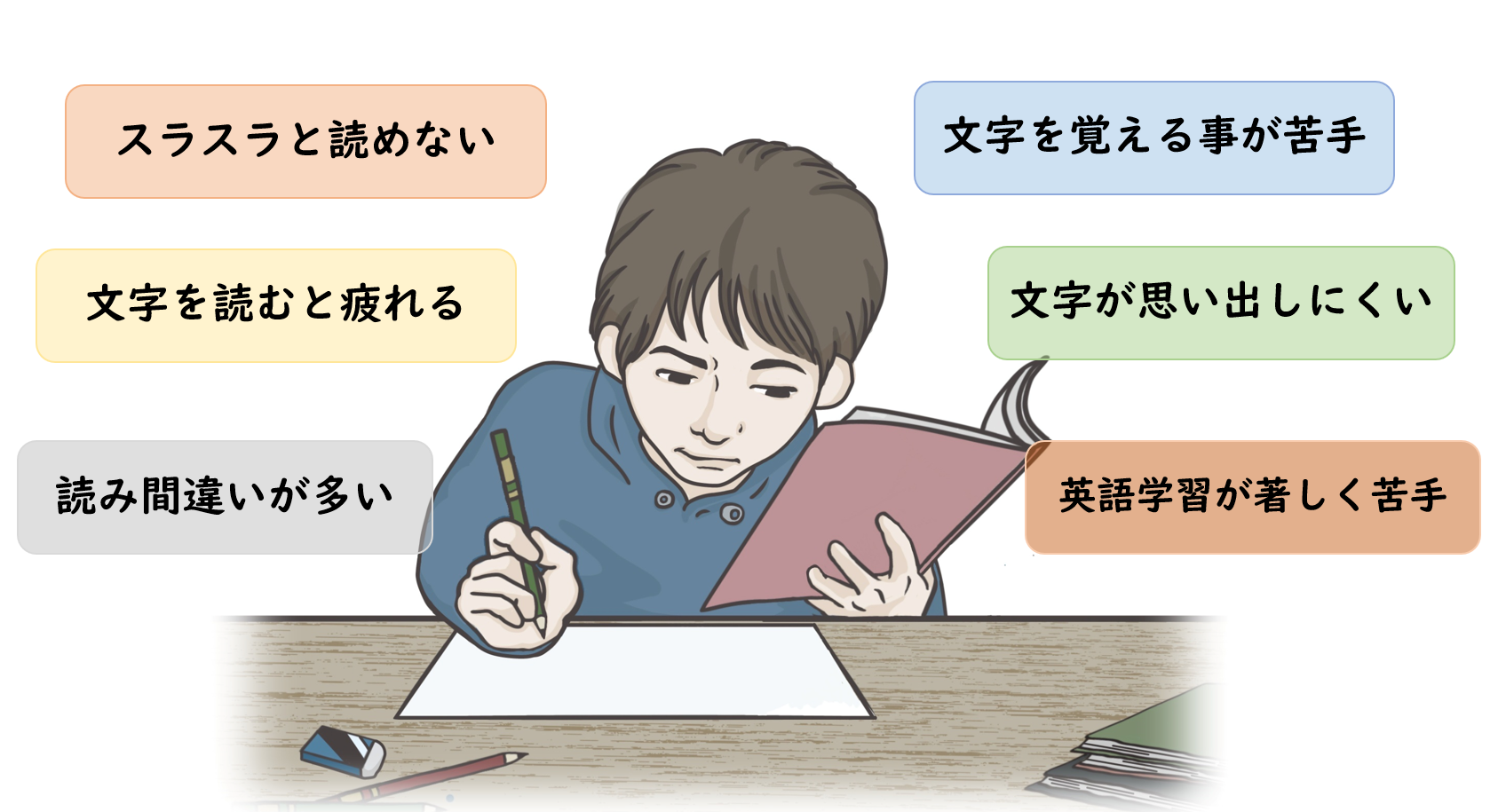

触るグリフの利用対象者

① スラスラ読みにくい、読むと疲れる

② 文字が定着しにくい

③ 漢字を繰り返し書いても覚えられない

④ 英語学習(特に英単語を覚える事)が著しく苦手

⑤数概念が曖昧で算数が著しく苦手

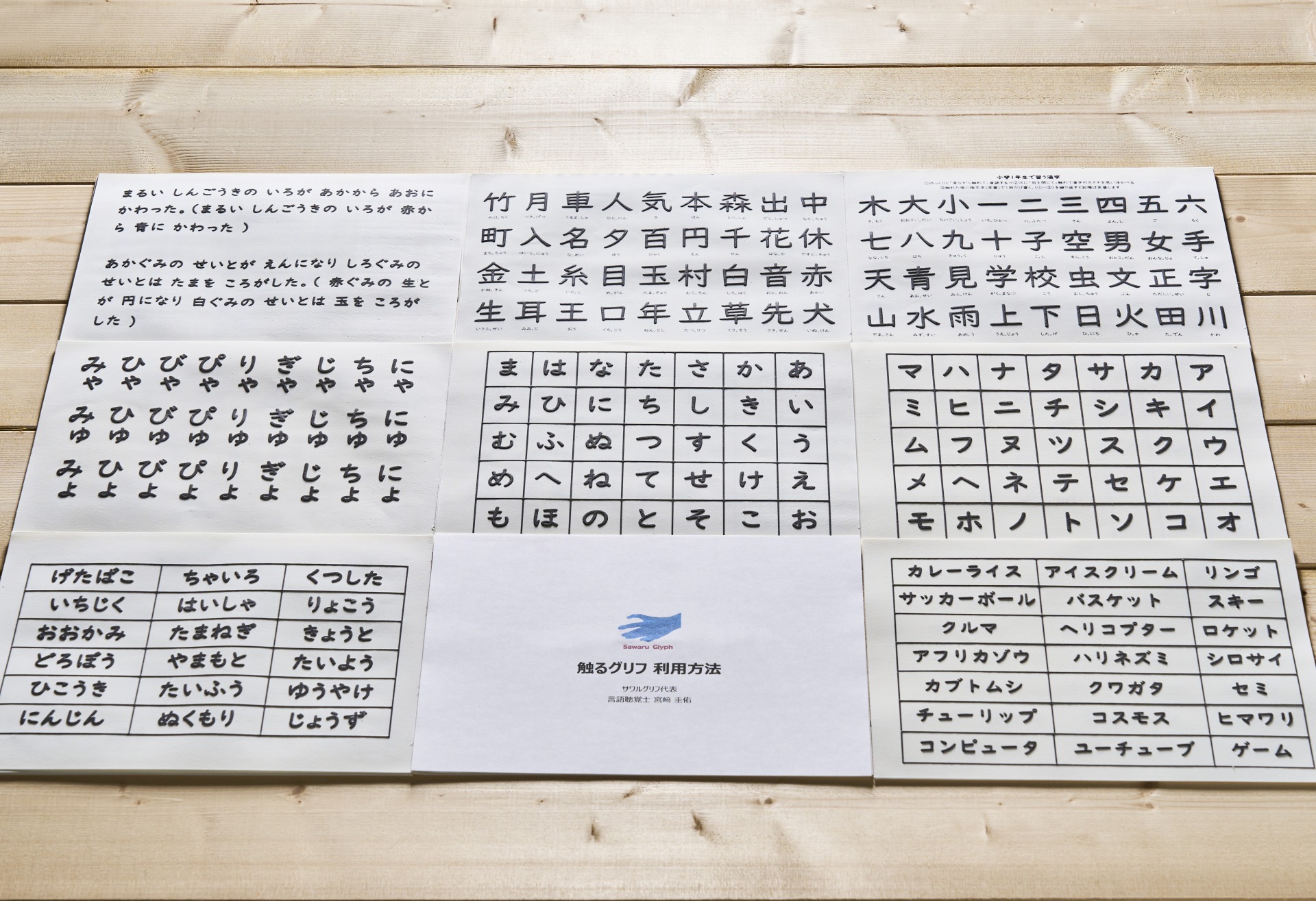

読み書き障害用の日本語の触読版(説明書+評価シート付き)

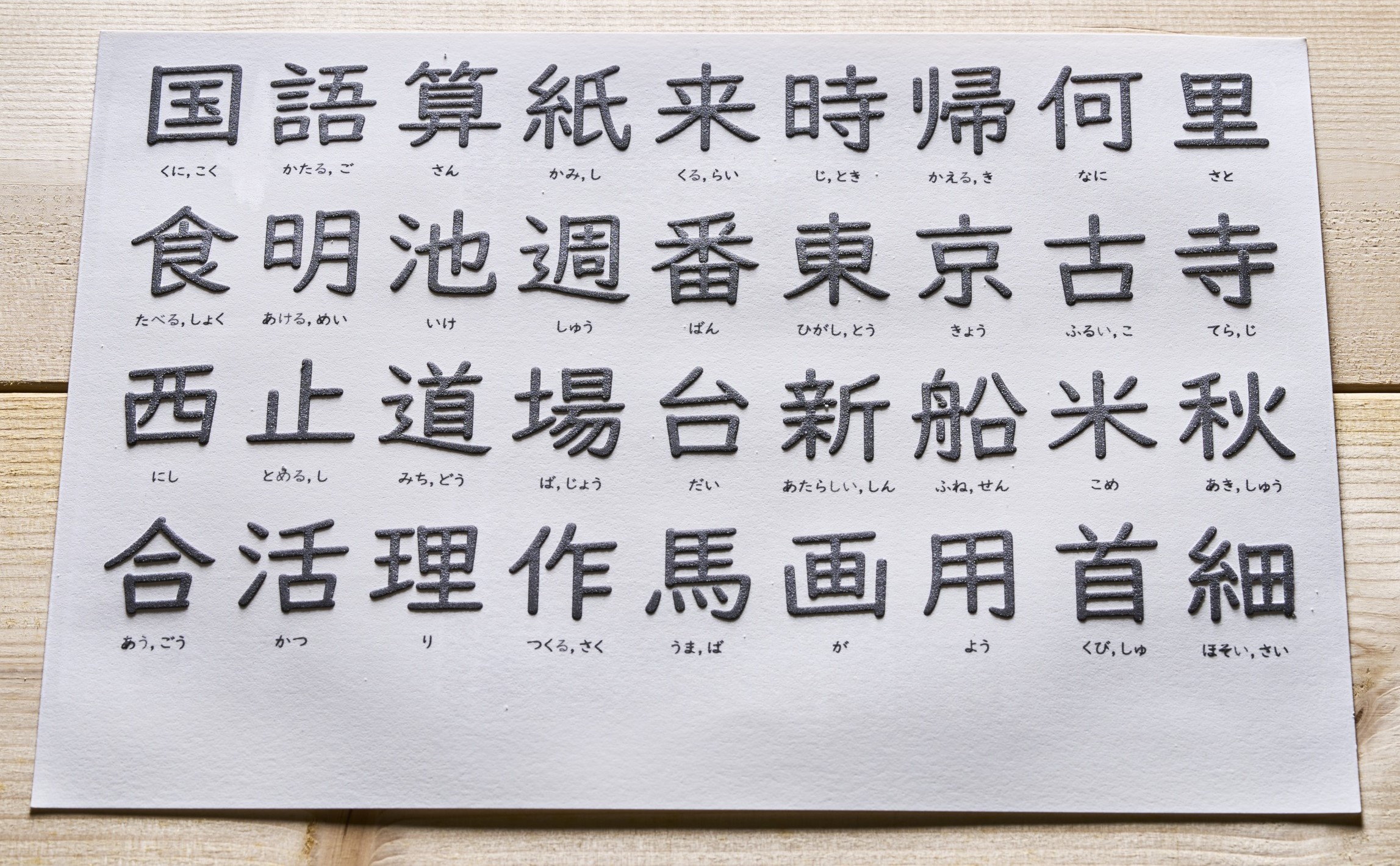

【触読版シート22枚+説明書+評価用紙】日本語の読み書きに問題を抱える全ての方に適応となります。特にディスレクシアを原因とする「文字を読むと疲れる」「文字がスムーズに読めない」「漢字やカタカナが覚えられない」といった問題の改善に有効です。【解説記事】「子供のディスレクシア」「大人の軽度ディスレクシア」「ディスレクシアの漢字学習」をご参考にしてください。

| 利用対象者 | 読み書きの問題 (児童) | 読み書きの問題 (大人) | 一般 |

| 文章がスムーズに読めない | ◎ | ◎ | ◯ |

| 読むと疲れる(易疲労性) | ◎ | ◎ | ◯ |

| 漢字やカタカナが覚えられない | ◎ | ◎ | ◯ |

| 書字が崩れる | ◯ | ◯ | ◯ |

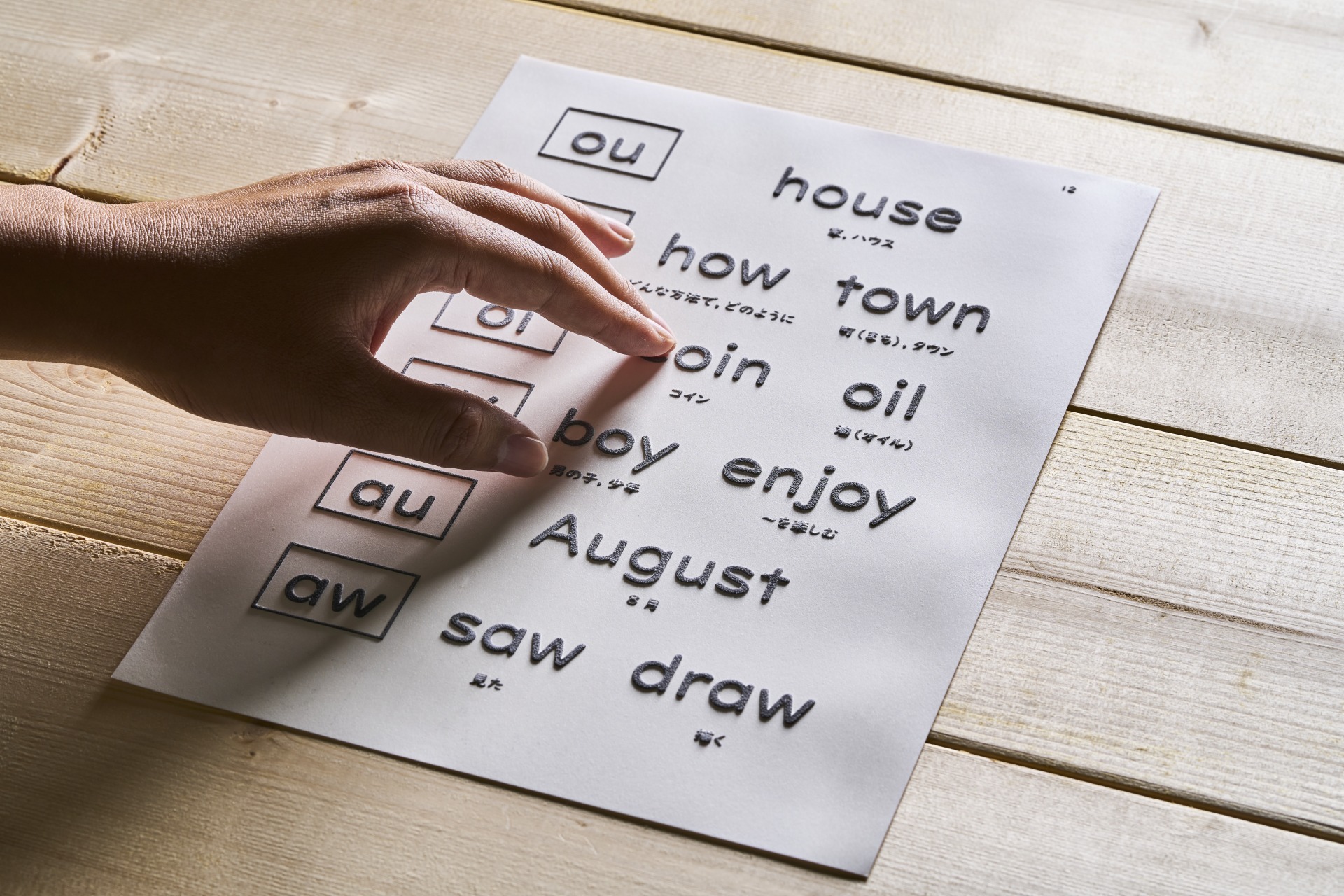

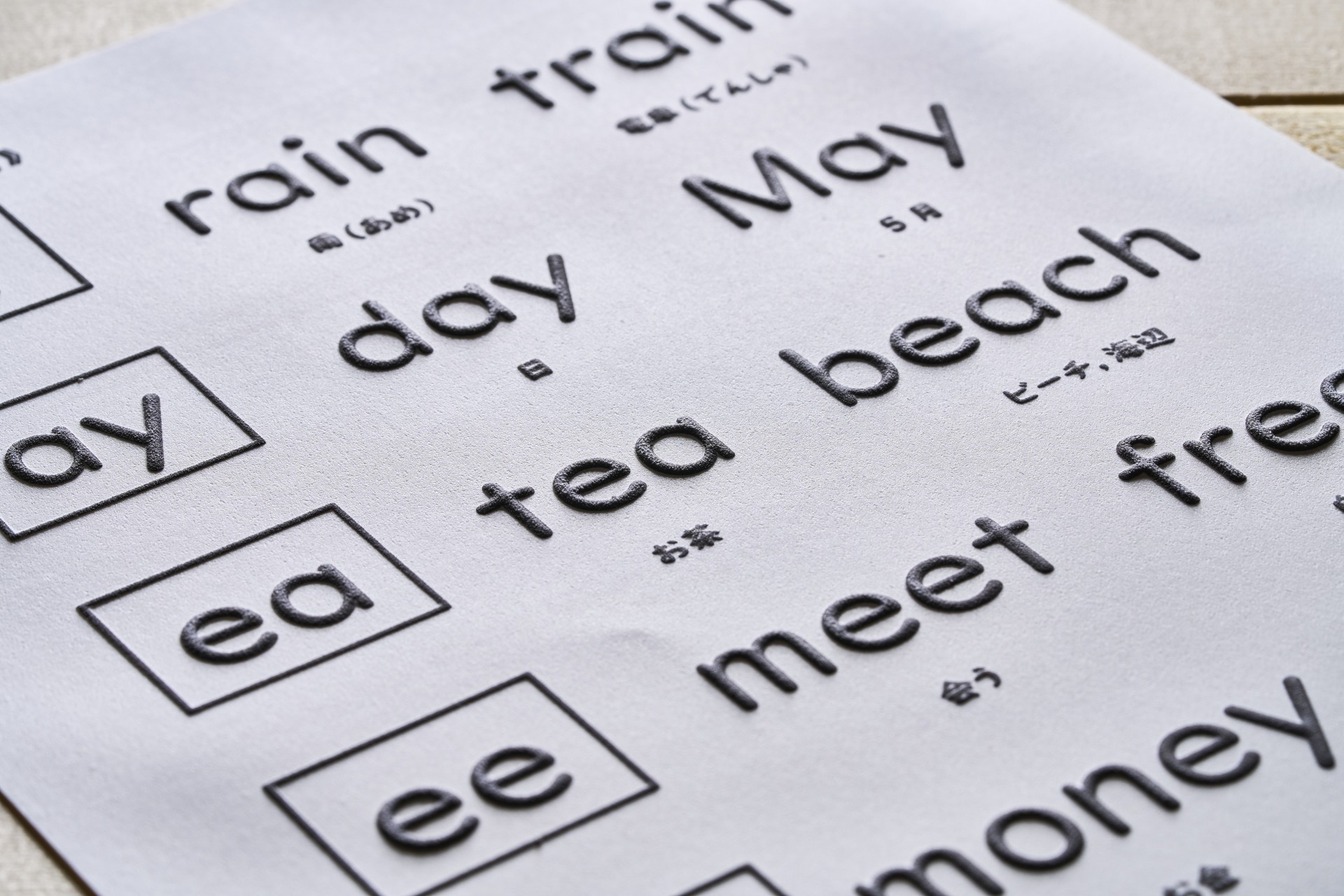

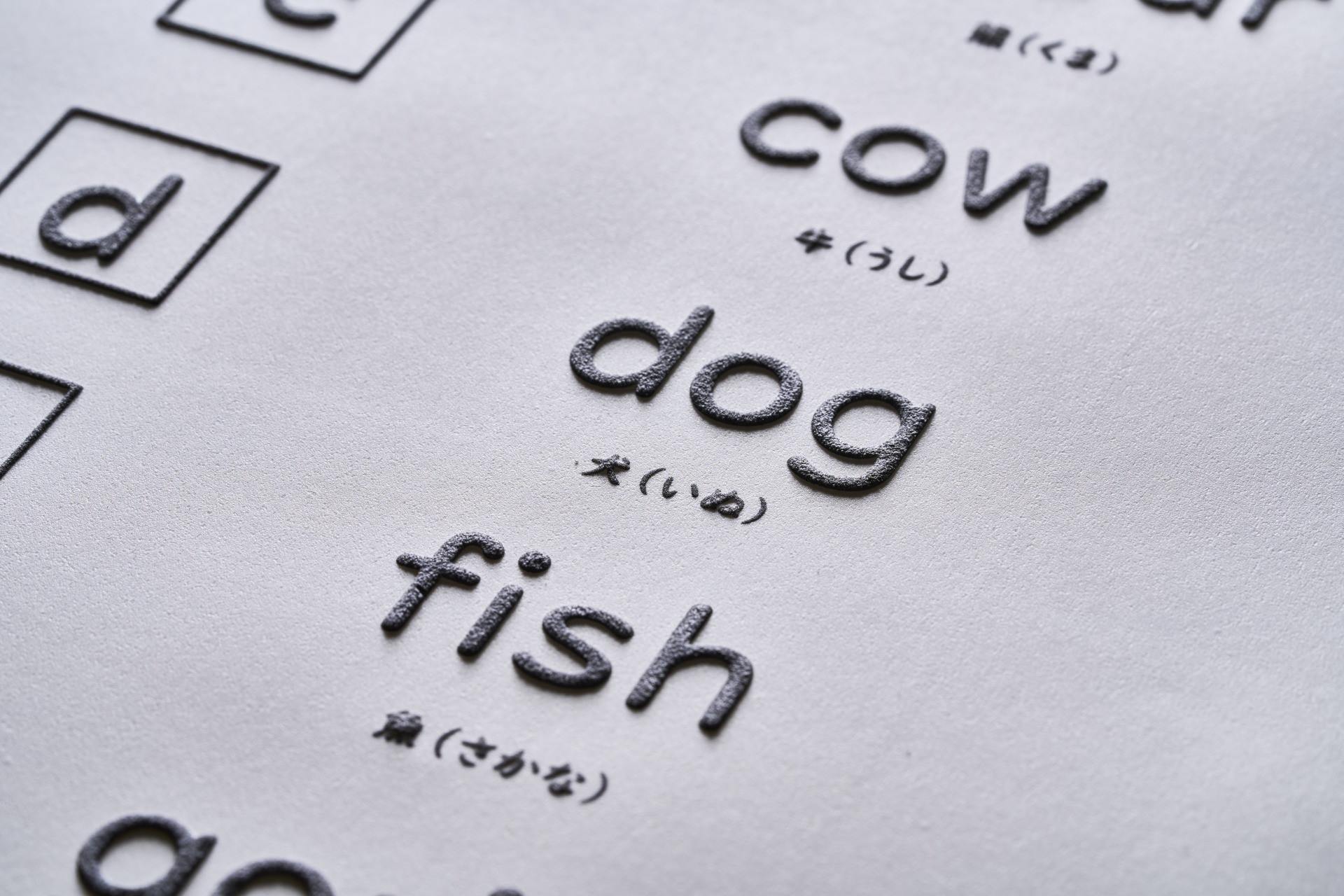

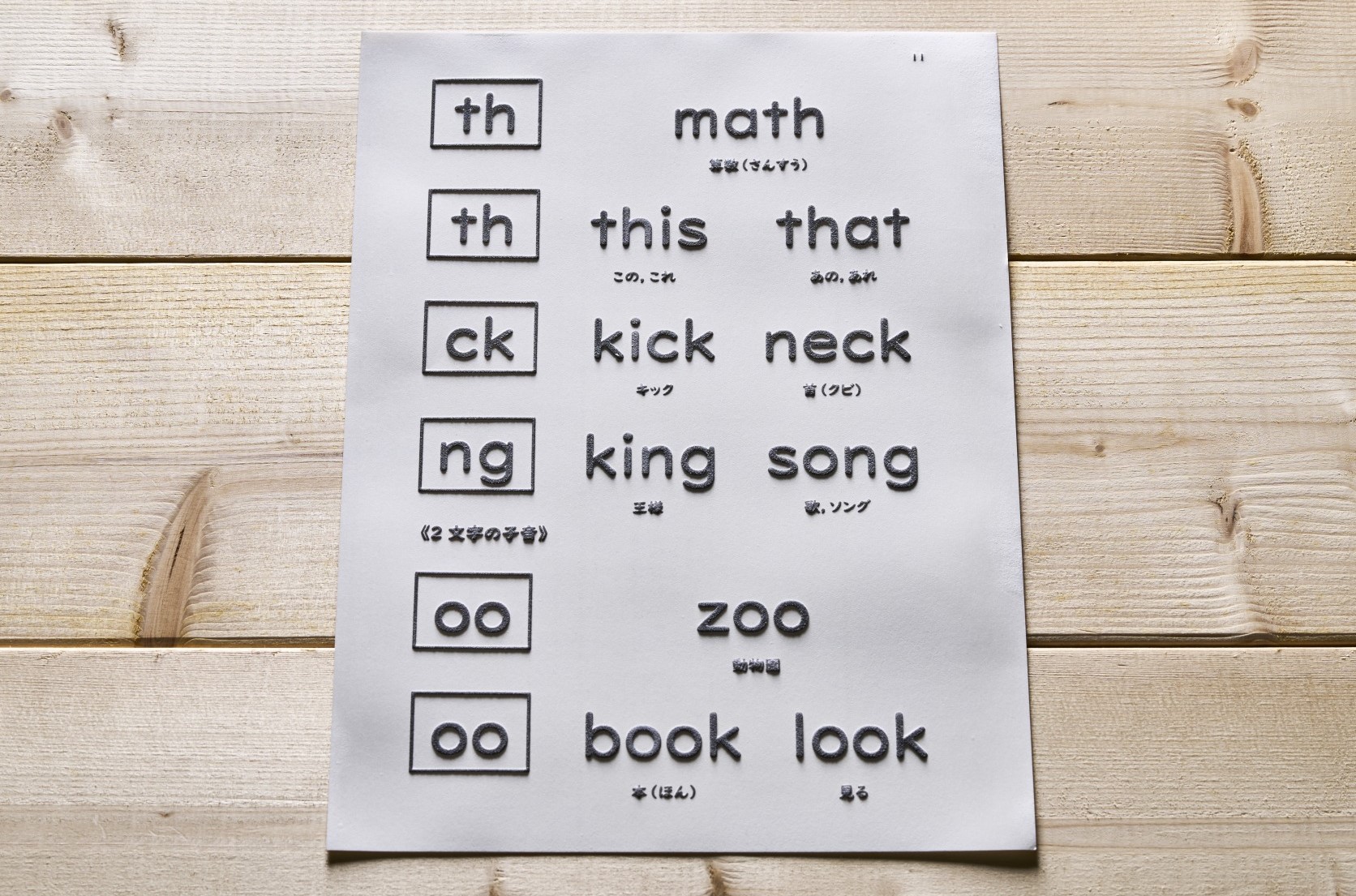

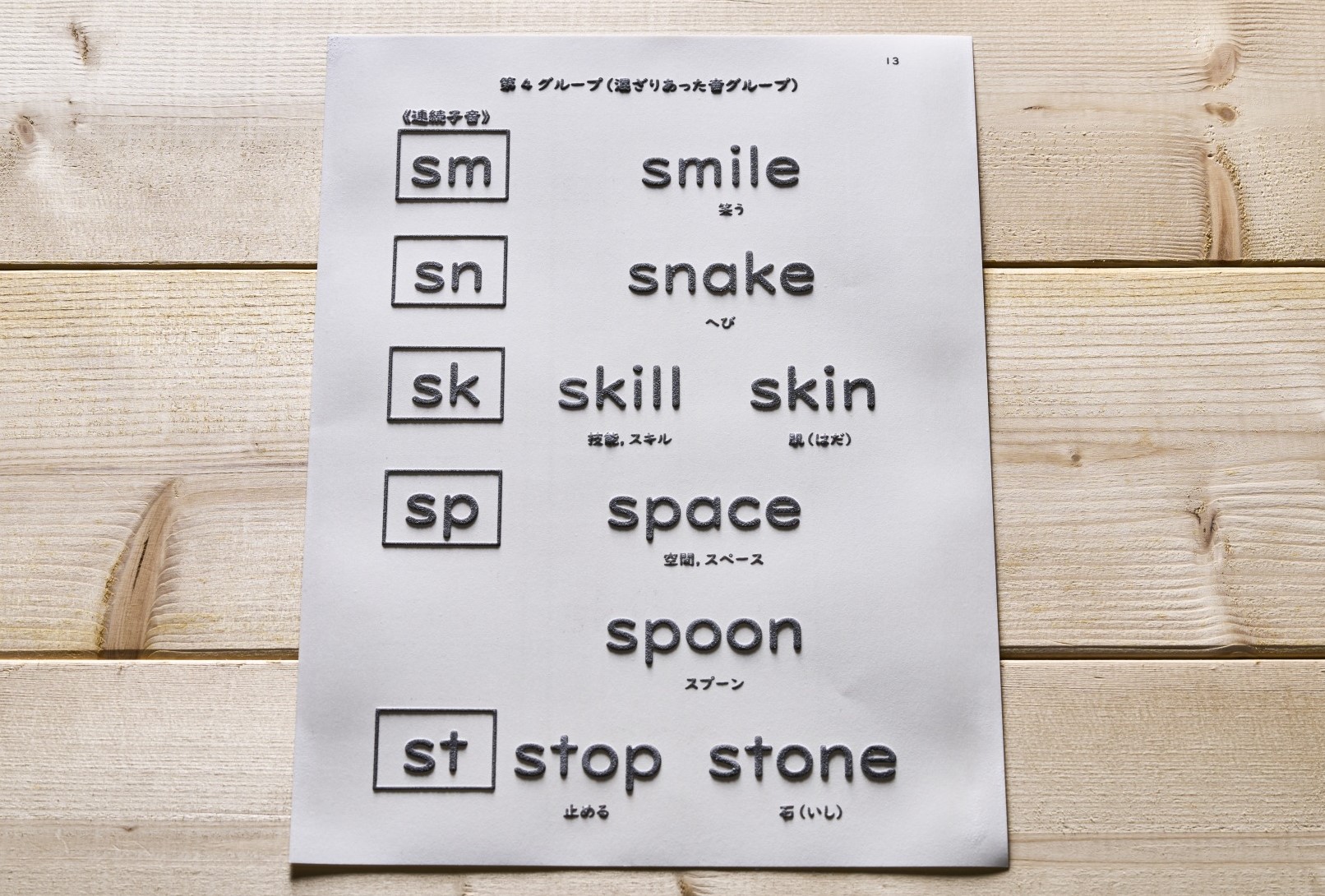

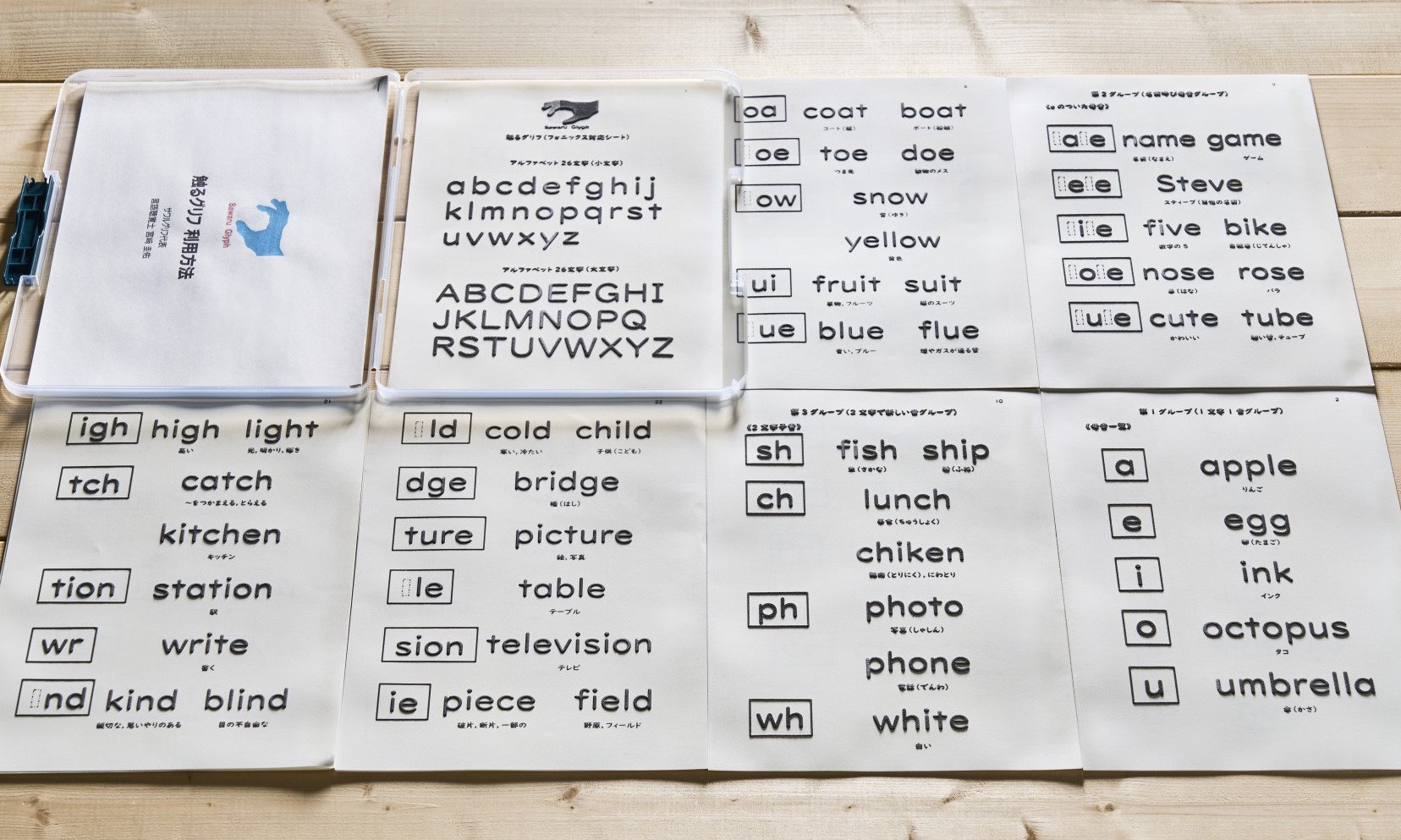

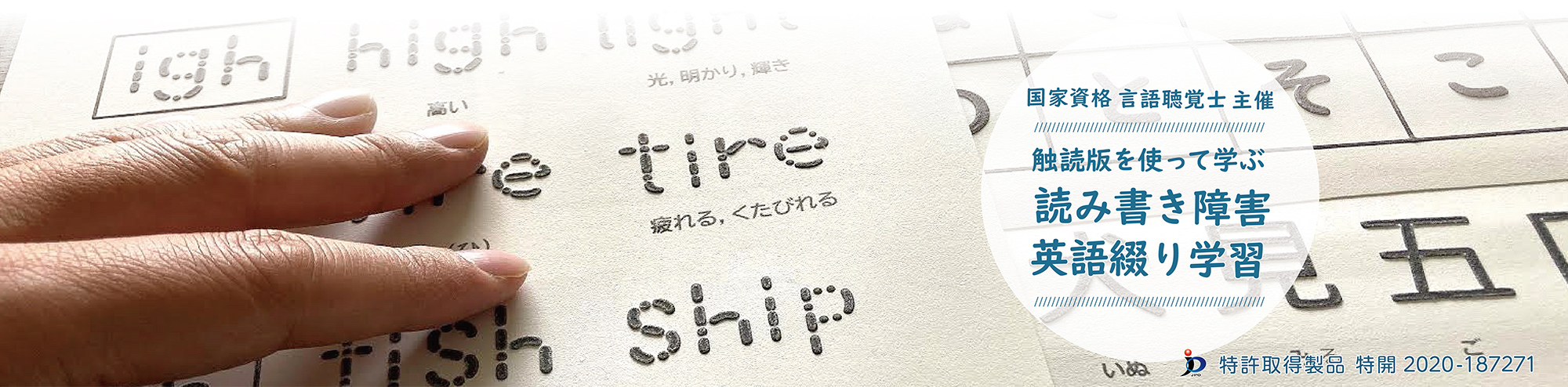

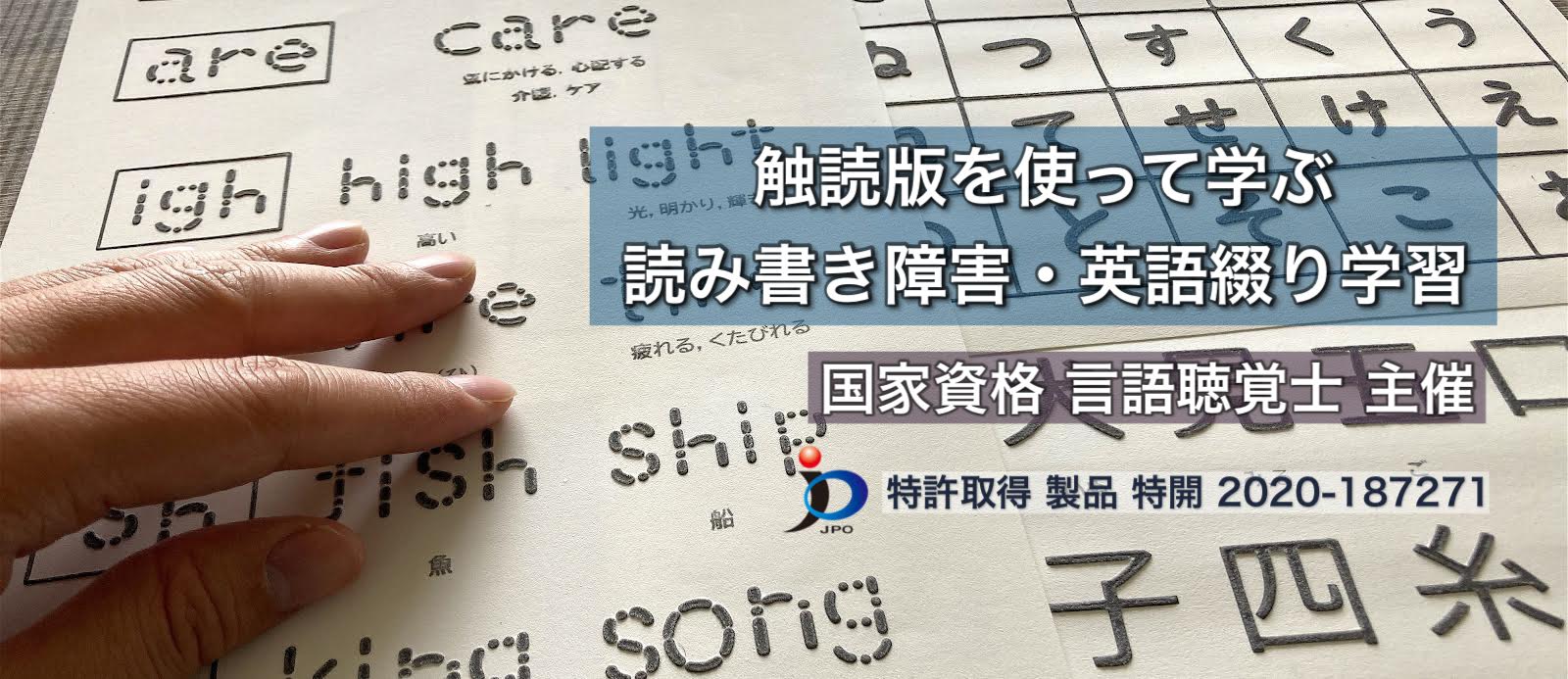

英単語の綴り(スペル)学習用の触読版(説明書+評価シート付き)

【触読版シート22枚+説明書+評価用紙】「英単語が覚えられない」「英文を読むのが苦手」な方に向いてます。触覚から英単語の記憶塊(チャンク)を形成することで、綴りイメージの補強が可能です。ディスレクシア,ADHDの英語学習にも、一般の英語学習にもご利用いただけます。【解説記事】「日本人の英語ディスレクシアについて」と「ADHDの英単語学習について」など,をご参考にしてください。※小中学校で公式利用されているフォント、UDデジタル教科書体で作成しています。

| 利用対象者 | ディスレクシア | 一般の学習者(ADHD含む) |

| 英単語の綴りパターンを覚えたい | ◎ | ◎ |

| 英文の「読み」の負担を減らしたい | ◎ | ◯ |

| 英語のスペルミスを減らしたい | ◎ | ◎ |

| 英文法を鍛えたい | △ | △ |

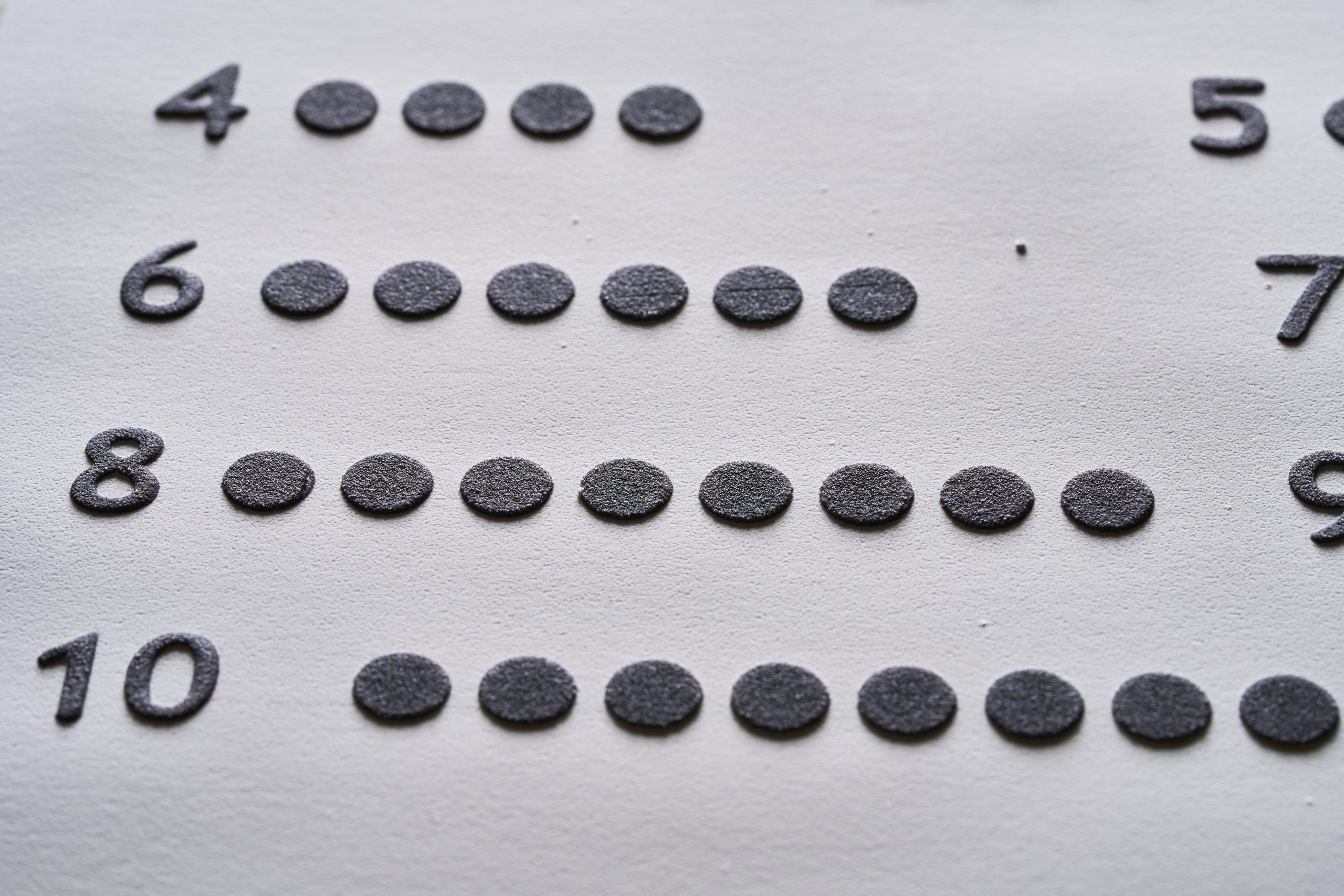

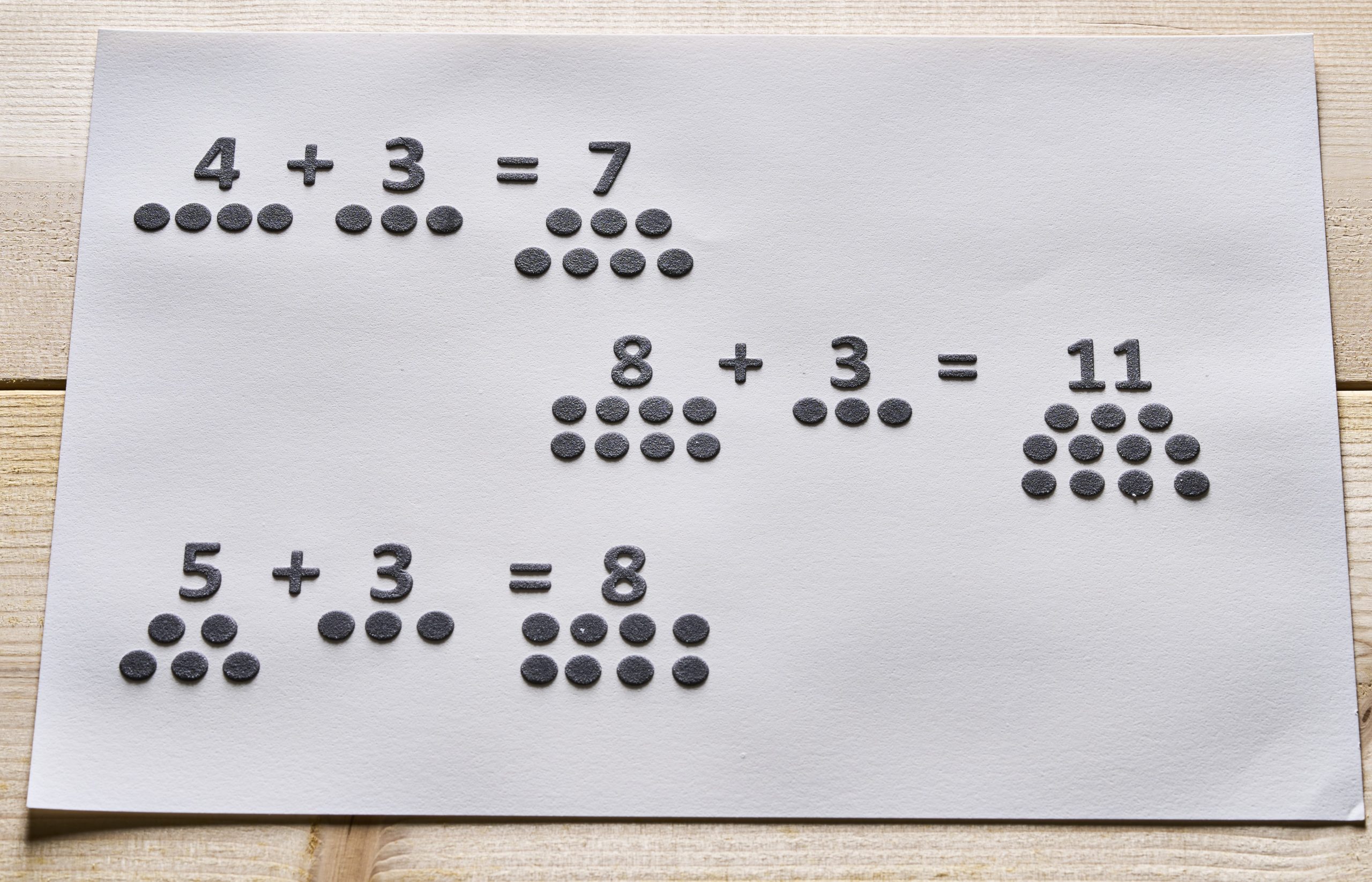

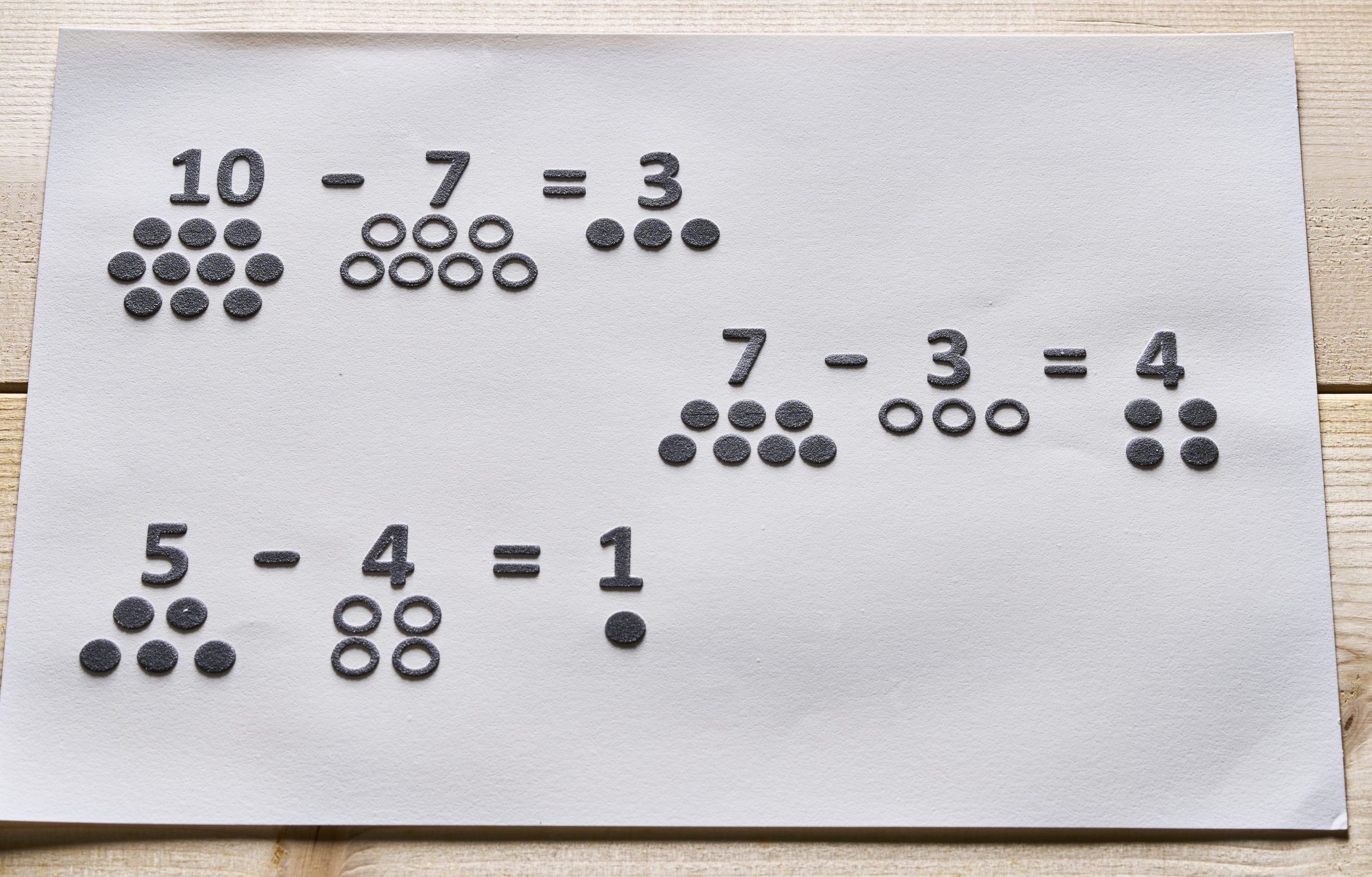

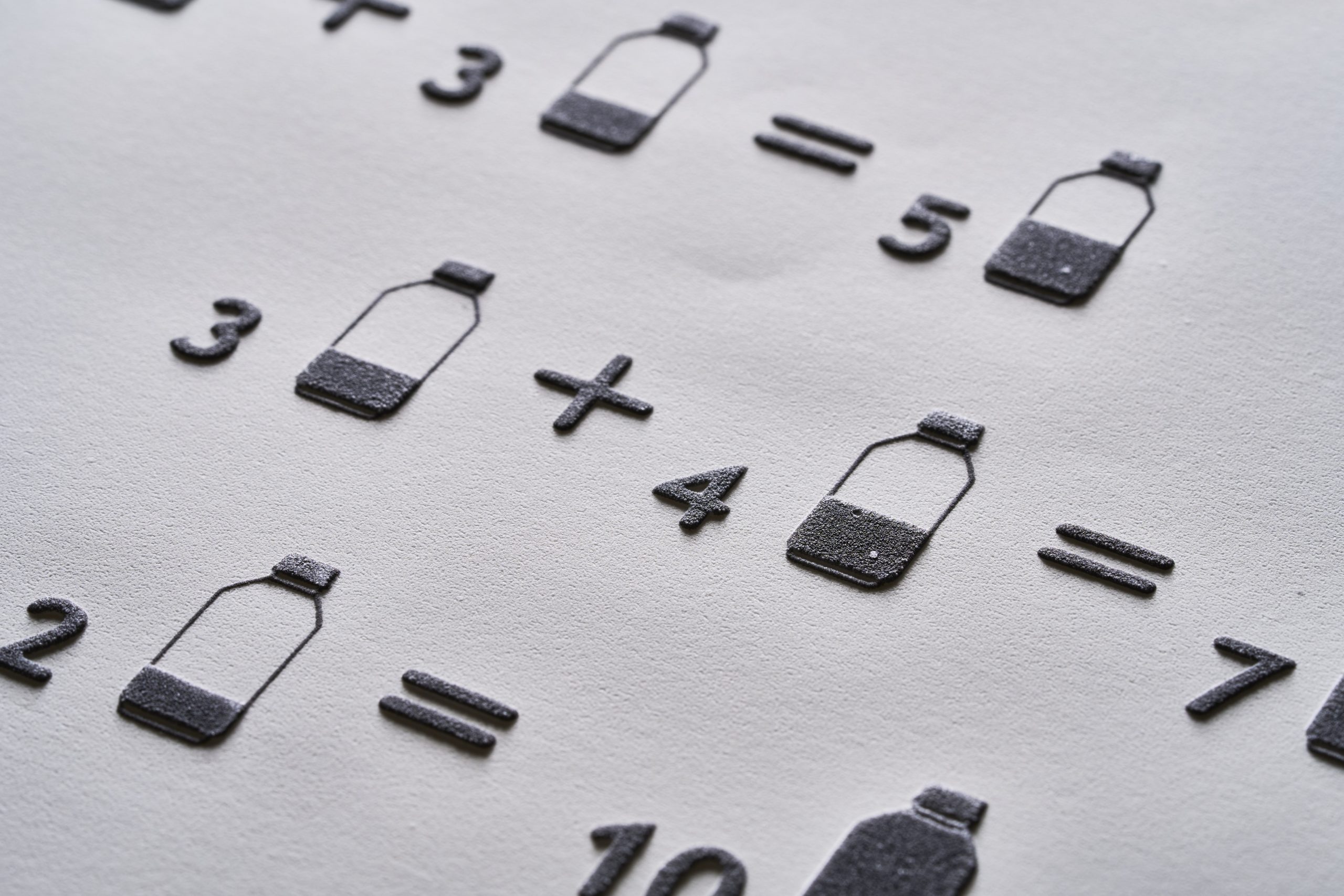

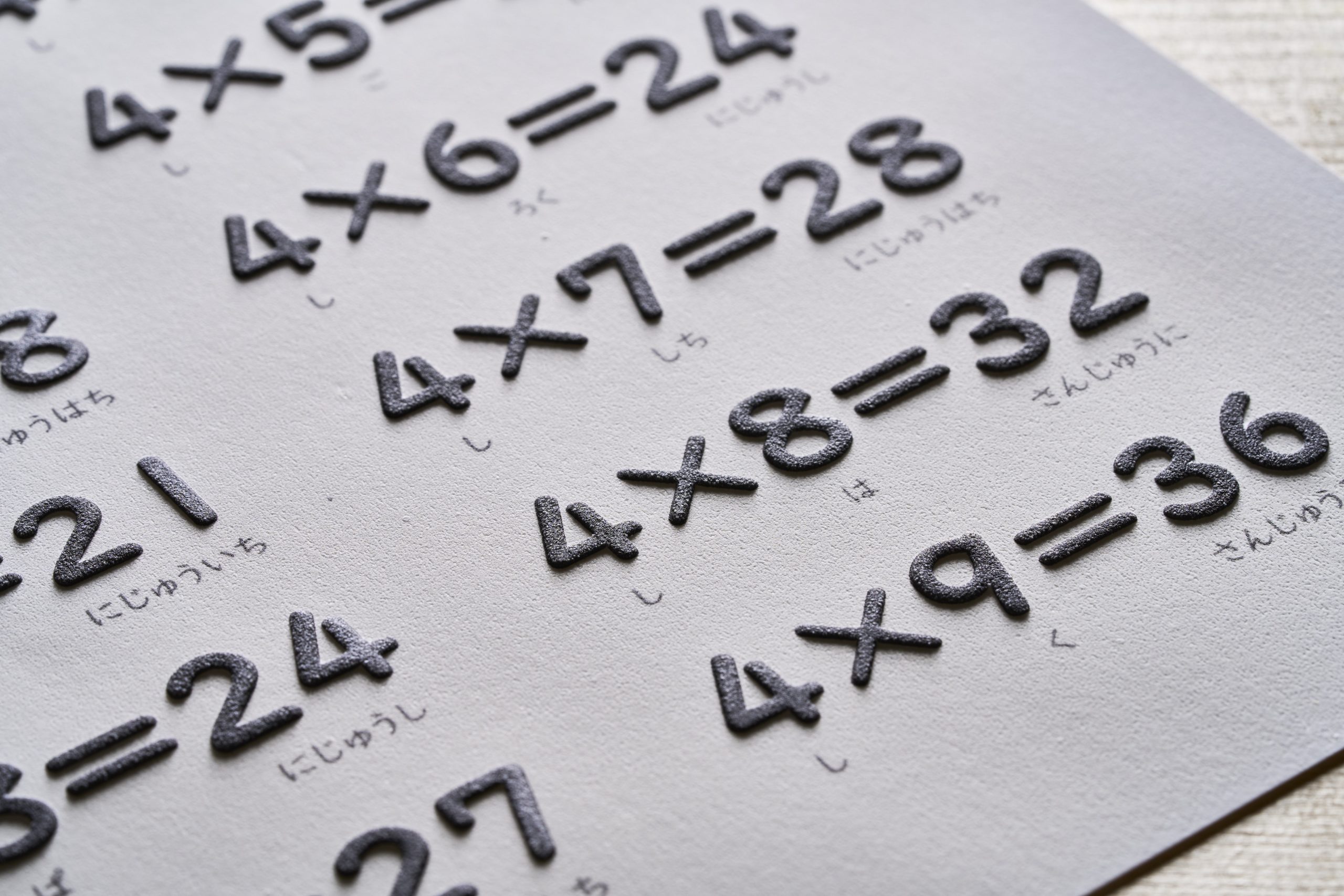

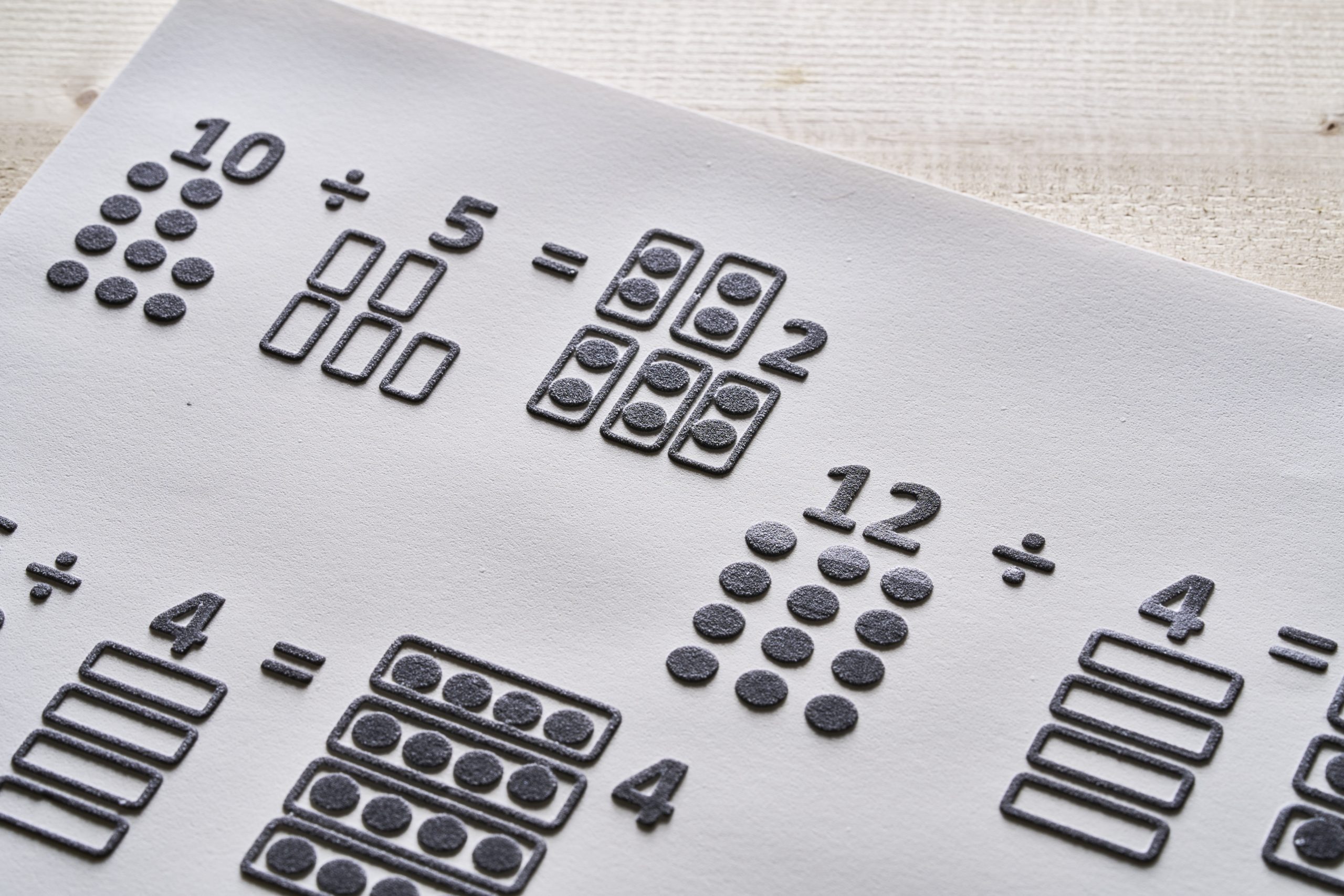

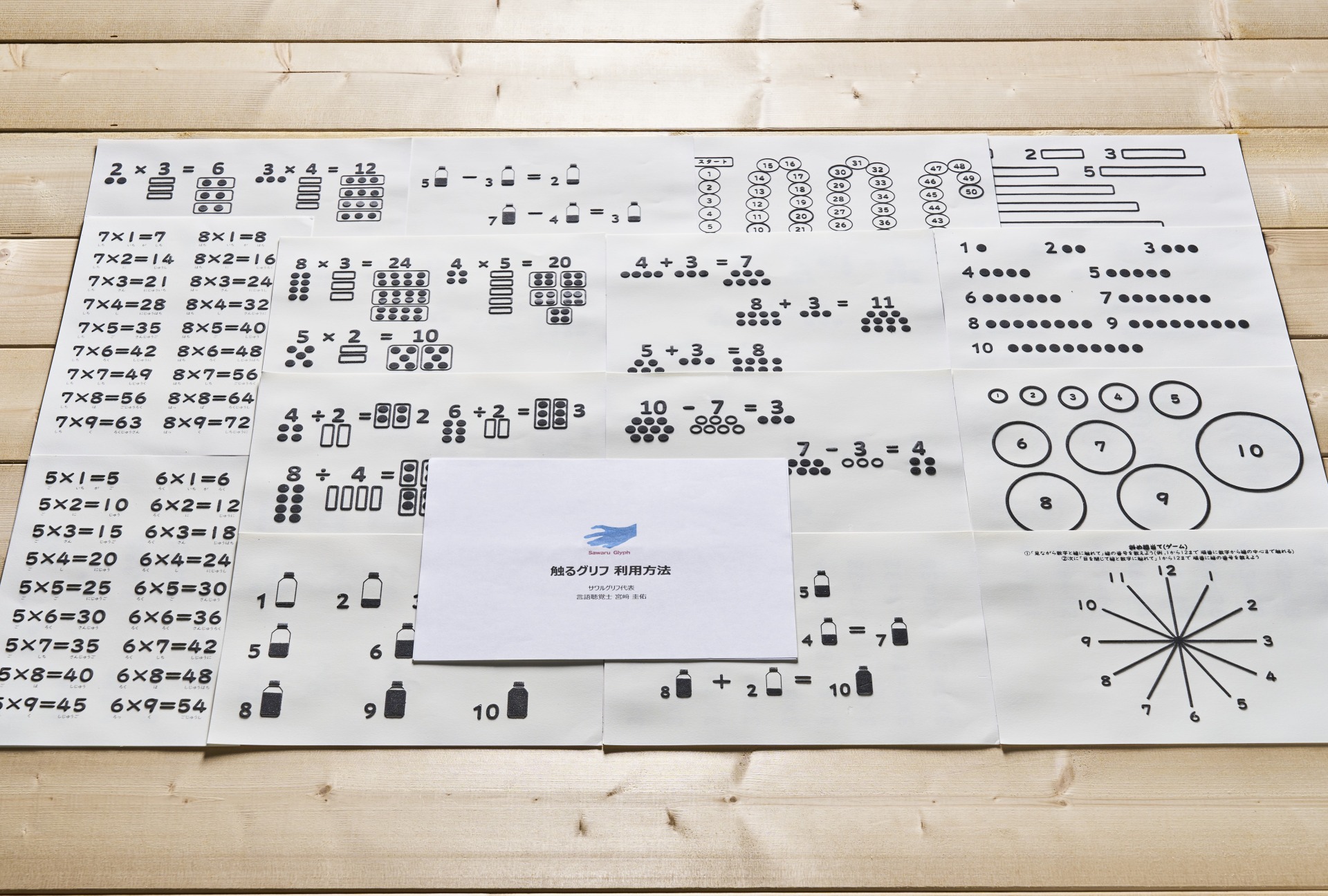

数概念と四則演算の触読版シート(説明書付き)

個数と数量のイメージ、また四則演算(足す・引く・掛ける・割る)で、数量イメージがどのように変化するのかを触読学習を介して学ぶことが出来ます。算数障害に対しては「数概念の形成と操作」の段階で躓いている方に有効です。【参考記事】「算数障害の症状と学習法について」

| 利用対象者 | 児童 | 大人 |

| 基礎的な数量イメージを鍛えたい | ◎ | ◎ |

| 四則演算に伴う数量変化を学ぶ | ◎ | ◎ |

| 九九を効率的に覚えたい | ◎ | ◎ |

「購入前」と「購入後」の電話相談サポート(無料)

触るグリフでは、教材の購入前のご相談から購入後のご自宅での利用までをサポートするために、言語聴覚士の宮﨑が「お電話(オンライン)」で無料の利用相談や学習相談を受け付けています。

自宅での利用に不安がある方や、分からないことがある方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。購入後も引き続き電話相談でサポートさせていただきます。

お電話でのご相談

メールフォームでのご相談

利用前の相談内容

触るグリフの利用相談を受け付けています。主宰言語聴覚士 宮崎が対応します。お気軽にご相談ください。

・読み書き障害の相談

・利用の適用になるか知りたい

・使い方や効果を知りたい

・クリニックや教室に導入したい

・研究などで利用したい

・取材のお申し込み

メディア掲載,講演一覧

触るグリフの、メディアや講演会などでの取材・発表事例になります。いくつか代表的なものをピックアップしてリンクしています。ご参考にして頂ければ幸いです。

触るグリフ利用体験談(Twitter)

触るグリフは個人零細で開発販売しているため、広告宣伝費をほとんど使っていません。SNSを含めた口コミや広まっています。Twitterに投稿された触るグリフの利用体験談の一部を集めてみたので、参考にしてください。

読み書き検査・個別指導プログラム

日本では読み書きLDの検査が受けられる場所は少なく、弊社では経験と知識が豊富な専門家(ST)によるLD検査を行っています。WISKなど全般知能検査だけではLDの評価は困難であり、読み書き到達度検査に加えて、数々の認知機能検査を組み合わせる事で、個人の学習特性を分析することができます。

学習特性を知る事で、有効な学び方や、機能改善の道筋を立てることが出来ます。標準化された検査は京都の事務所で行っています。オンラインでの個別相談や観察評価は全国対応で受けつけています。

-1.jpg)

.jpg)

-1.jpg)

-2.jpg)