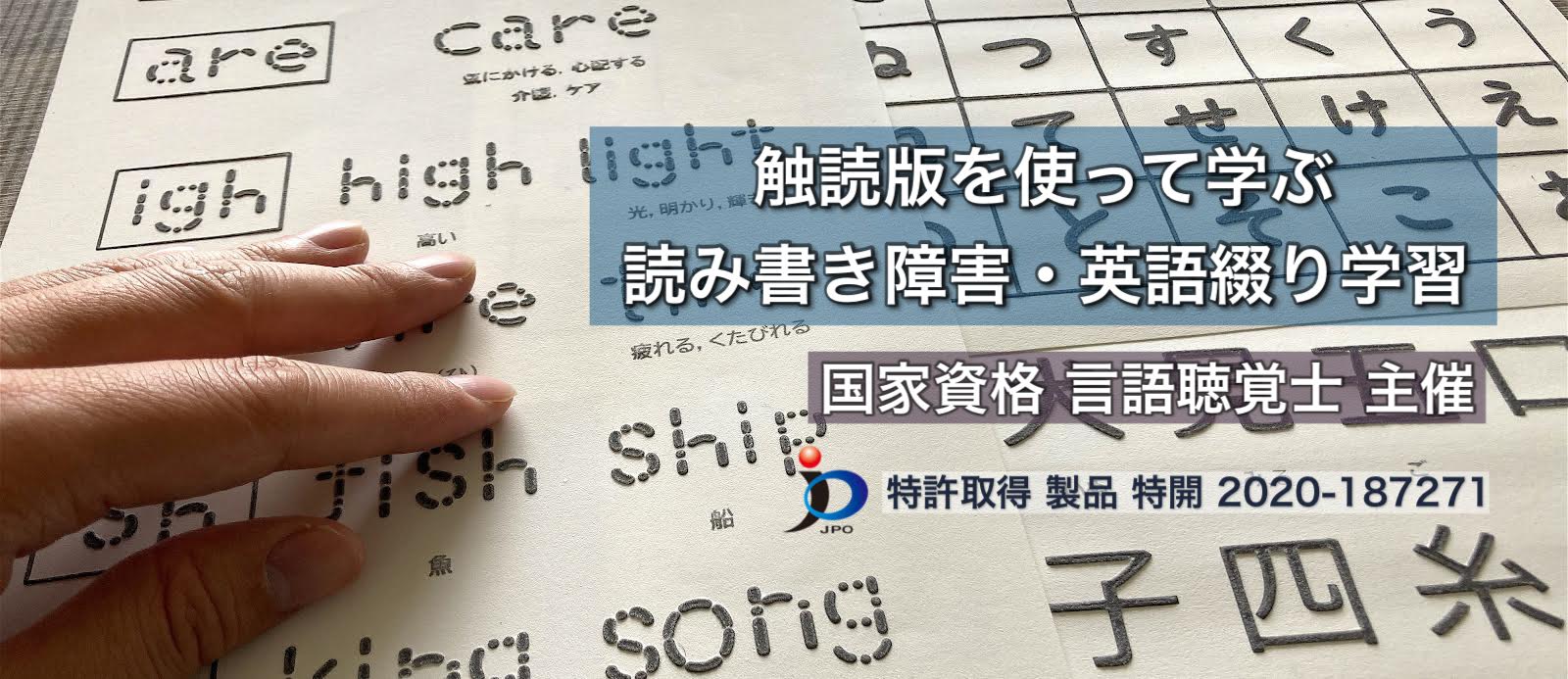

ディスレクシア(読み書き学習障害)と漢字学習について

【記事執筆者】

サワルグリフ代表 言語聴覚士 宮崎圭佑

学習障害(ディスレクシア,算数障害) への触覚学習利用を専門としています。【経歴】京都大学大学院 人間健康科学系専攻 脳機能リハビリテーション科学分野卒業,一般医療機関,京都大学医学部付属病院 精神科診療部を経てサワルグリフ開業

(解説音声ガイダンス)

【記事の目次】

この記事では、ディスレクシア(発達性読み書き障害)と漢字学習についてお話ししたいと思います。

ディスレクシアは、全体的な知能には問題がなく、目や耳の病気でもありませんが、文字の読み書きが苦手な学習障害です。安藤(2002)の調査では、低学年では3%、4年生以降では増加し、6年生では20%の児童が十分な読み書きの能力を持たずに卒業していることが報告されています。

日本語は仮名は比較的読みやすいのですが、漢字は読むことも覚えることも複雑な文字です。そのため、日本のディスレクシアは文字がある程度「読める子」の中にひっそりと隠れています。

『ひらがな⇒カタカナ⇒漢字⇒英語学習』と、覚える文字の種類と数が増えて複雑になり、文章の読む量が増えるにつれて学習困難が顕在化してきます。特にディスレクシアの子供たちは「漢字」の読み書きが苦手です。

ディスレクシアの漢字学習の症状と原因

ディスレクシアの漢字学習は、一般的な児童と比べて特徴的です。以下にご紹介します。

(解説音声ガイダンス)

ディスレクシア(発達性読み書き障害)の原因

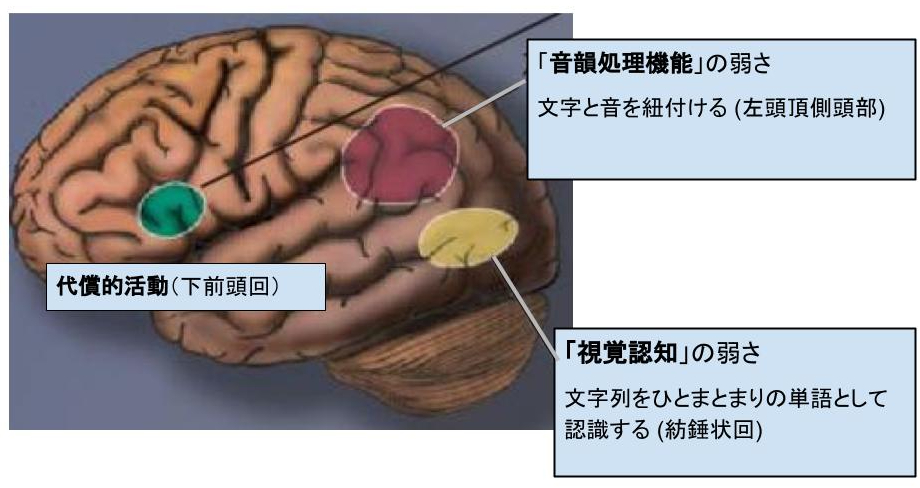

近年の研究では、脳科学的な知見からディスレクシアの原因が解明されつつあります。

・デコーディング能力(文字と音の結びつき)の弱さ

ディスレクシアの一因として、文字と音を結びつけて頭の中で処理するデコーディング能力の弱さが挙げられます。通常、文字を見ると自然にその読みの音が結びつきますが、この機能が弱いと文字と読みの対応を学ぶことが難しくなります。特に漢字は一つの文字に対して複数の読み方があるため、複雑な読みとの対応関係を学ぶ必要があります。ディスレクシアの児童では、文字と音を結びつける左頭頂側頭部の機能が弱いことが分かっています。

視覚認知プロセスの弱さ(ひとまとめ認知、形態認知など)

ディスレクシアの児童では、文字の形を認知したり、各パーツの集まりを一つの図として認知したりする視覚認知プロセスの弱さも報告されています。漢字を覚えるのに重要な複雑な図の視覚性記憶が弱いことが示されています。特に、左紡錘状回の機能が弱いことが分かっています。

ディスレクシア(読み書き障害)が漢字を苦手とする理由

ディスレクシアの児童が漢字を苦手とする理由として「漢字の形の複雑さ」「漢字の読みの複雑さ」「漢字を書くことの複雑さ」の3つが挙げられます。

(解説音声ガイダンス)

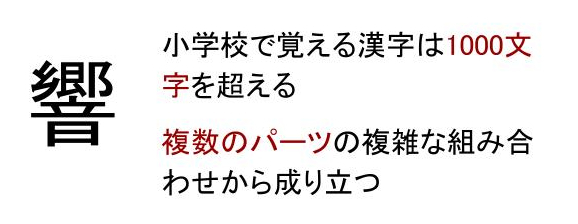

漢字は形が複雑で文字数が多い

漢字は世界一複雑な文字と言われています。偏や旁のような基本的なパーツを決まった位置に配置し、パーツの組み合わせパターンとして文字を作ります。小学校6年間で習う漢字は1000文字以上あり、膨大な数の漢字を覚える必要があります。

ディスレクシアの方の視覚認知を調べた研究では、図形の形の視覚性記憶の弱さが報告されています。複雑な視覚形態である漢字学習の妨げになっていると考えられます。(発達性読み書き障害の視覚性認知・記憶について)

複雑な漢字でも、基本的な漢字パーツの組み合わせで成り立っています。頭の中に基本的な漢字の形のイメージを作る必要がありますが、ディスレクシアの児童はこの「漢字の形」の記憶が弱いため、正しく書くことが難しくなります。

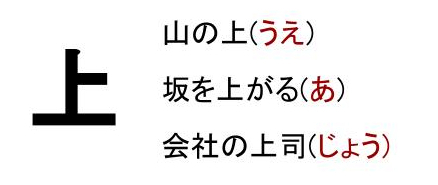

漢字の読みの複雑さ

仮名は1つの文字に原則1つの音しか結びつきませんが、漢字には複数の音が対応します。例えば「上」の場合は、山の上(うえ)、坂を上(あ)がる、上(じょう)司など、1つの文字に対して複数の読み方があります。

ディスレクシアの児童は文字と音の結びつき(デコーディング能力)が弱く、音の記憶も良くないため、複数の読み方を覚えるのが難しいです。さらに、正しい読み方を前後の文脈から推測して選ばなければいけませんが、ディスレクシアの児童は文字のまとまりを語彙として視覚認知する機能が弱いため、文脈に合わせて漢字の読み方を選ぶことが難しくなります。

漢字を「書くこと(書字)」は難しい

漢字は複数のパーツが集まって構成される複雑な形の文字です。漢字を書くには、頭の中で思い浮かべた漢字のイメージをもとに手を動かして文字を書く必要があります。頭の中で漢字の「書き方」の書字運動イメージを組み立てる必要があります。

DCD(発達運動協調性障害)などが併存する場合、手が上手く動かせず崩れた文字になってしまいます。このようなDCDに起因する問題は、漢字を手順に沿って構成する運動イメージの形成にも影響を及ぼし、漢字の書き方が上手く引き出せない状態になります。

日本では、ディスレクシアではないが(漢字の「読み」に問題がない)、書くこと(書字)に特別な難しさを持つ事例も報告されています。「漢字の形」が思い浮かばない問題とは異なる「漢字の書き方」が上手く思い浮かばない書字表出の問題も報告されています。(読みの障害を伴わない漢字書字の障害について)

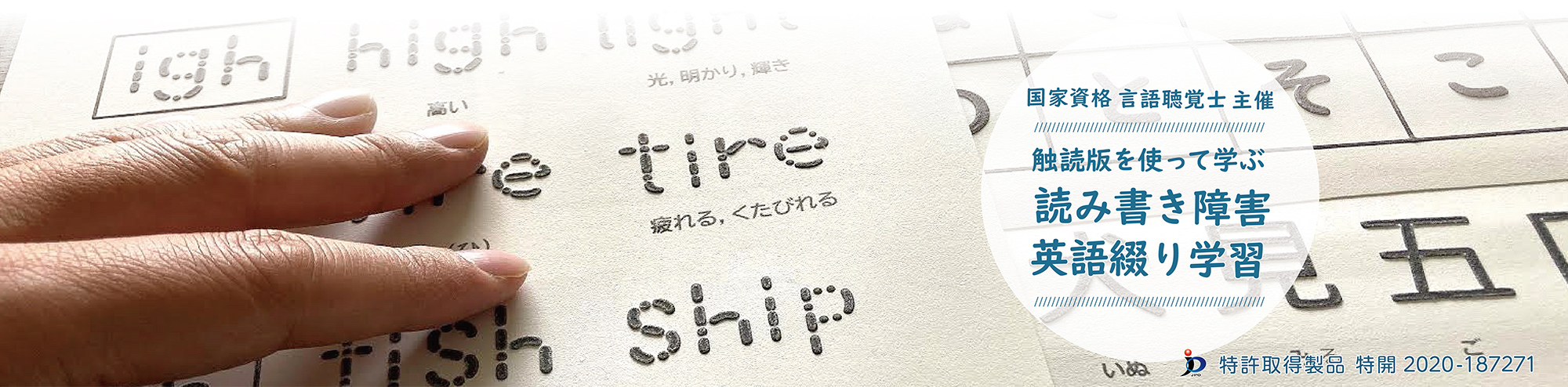

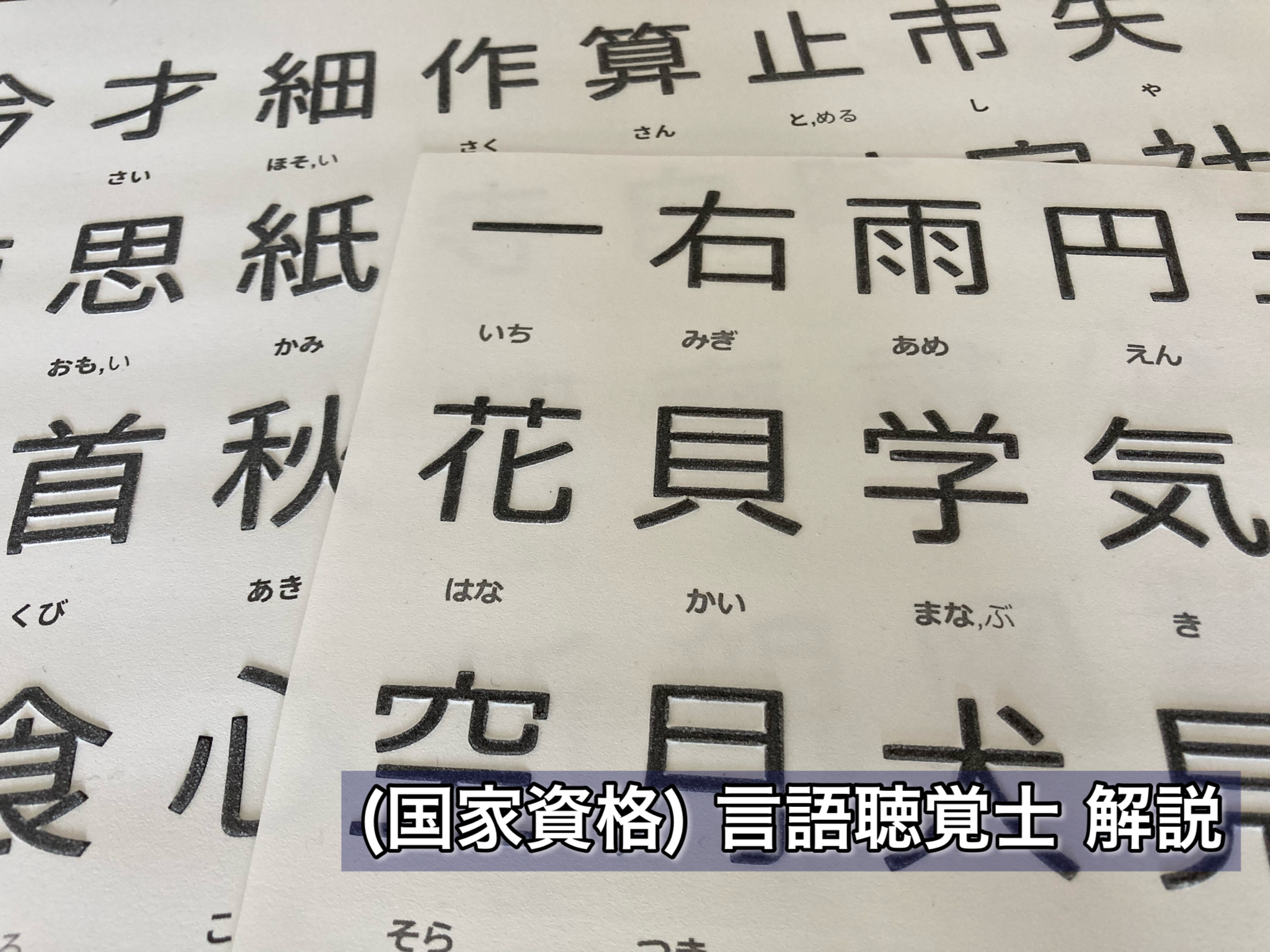

効果的な「ディスレクシアの漢字学習法」について

何度も手で書いても、漢字がなかなか覚えられない人は多いのではないでしょうか。こちらではミチムラ式と触るグリフを組み合わせた学習方法をご紹介します。聴覚と触覚という異なる感覚モダリティを介した学習法を組み合わせる事で、漢字の「記憶痕跡」を強く形成することができます。

触るグリフの臨床研究の結果や原理は「製品資料(効果と原理)PFD」をご参考にしてください。

聴覚口唱法

ミチムラ式のような漢字の成り立ちを唱えて覚える方法には一定のエビデンスがあります。特に聴覚性言語記憶が保たれている児童に効果が高く、音声言語を介した意味的な繋がりで記憶を補強することができます。⇒ミチムラ式漢字カード、ミチムラ式 eBOOK はこちら

触覚‐視覚学習による視覚性記憶の増強効果

高さ0.5mm以上、凸部逆椀型に立体化した図形を指面で触れる事で、視覚性記憶が増強されることも分かっています。こちらも視覚的に文字や図形を覚えるのが苦手な児童(大人)に対して有効で、手で触れて具体的に確かめる事で視覚イメージの脆さを補強することができます。(視覚と触覚を用いた多感覚学習によるRey-Osterrieth複雑図形検査の視覚性記憶促進作用について)

⇒触るグリフの漢字教材【小学1年生版シート (1年の漢字),標準版シート(1年、2年の漢字)、2年~3年の漢字シート、3年~4年の漢字シート、4年の漢字シート、5年~6年の漢字シート】

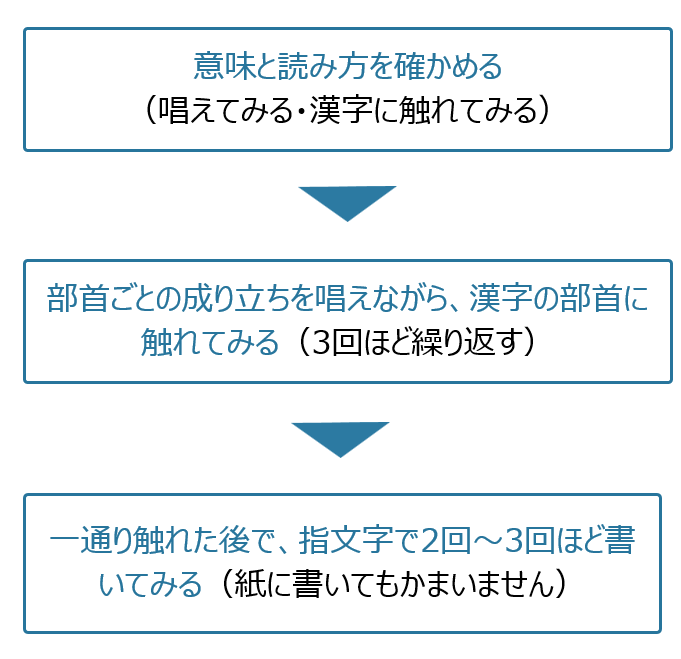

実施方法

①漢字の意味と読み方を声に出して確かめる

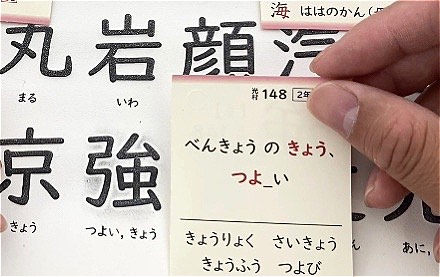

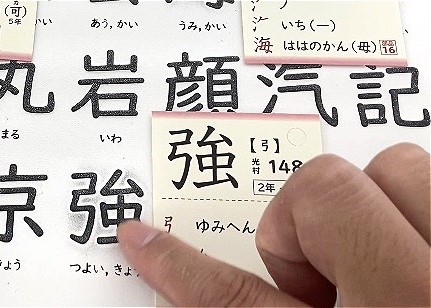

まず、触るグリフの漢字の横にミチムラ式カード(裏)を置いて、「意味と読み方」を確認してください。声に出して読み上げてみましょう。

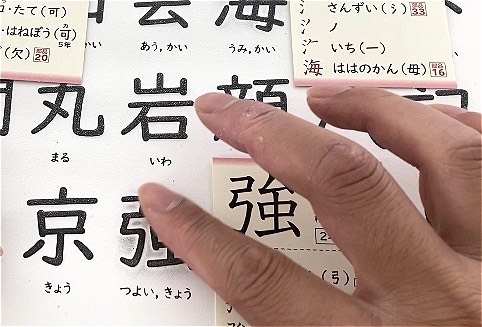

②漢字の全体像を触れて確かめる

実際に触るグリフの漢字に触れてみましょう。大まかに漢字のカタチを確認してください。「強」という漢字はこういう形なのだなと外形輪郭がつかめればオッケーです。

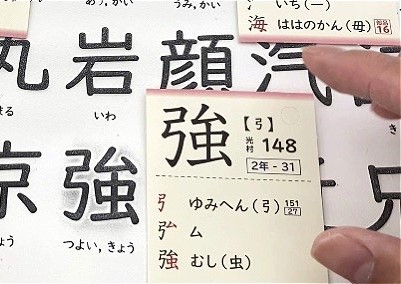

③漢字の部首を唱えながら、成り立ちを確かめる

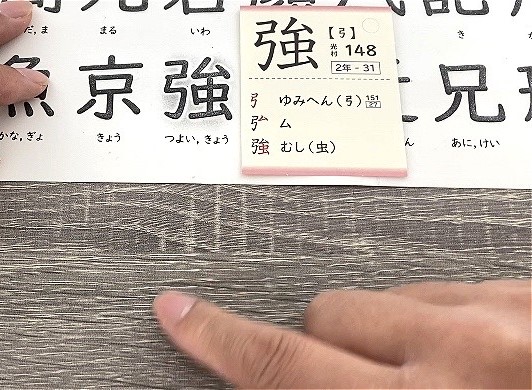

ミチムラ式漢字カード(表)には漢字の部首と読み方が書いています。漢字の部首を見て確かめながら「ゆみへん、ム、むし」と成り立ちを唱えてみましょう。

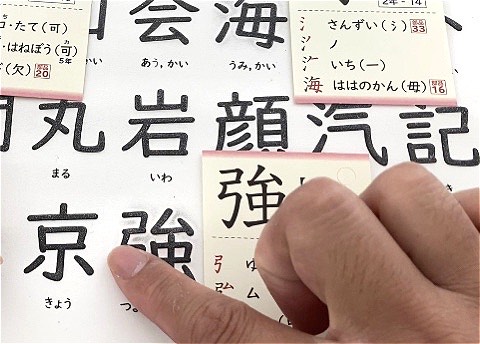

④漢字の部首を唱えながら、部分パーツに触れて確かめる(最重要☆)

もっとも大切な部分になります。部首を唱えながら、実際に触るグリフの「部首」を手で触れて確かめてみましょう。「ゆみへん、ム、むし」と唱えながら、漢字部首の「弓、ム、虫」の部分を手で触れていきましょう。こちらも指先ではなくて「指の腹」で触れてください。

2回~3回ほど、部首を唱えて触れてみてください。最後の1回は部首のカタチが思い浮かぶか確かめるために、目を閉じて触れても良いかもしれません。

最後に指文字(空書)で2回~3回ほど書いてみる

最後に、指文字(空書)で2回ほど書いてみましょう。実際に手を動かす事で、漢字の書くイメージが形成されます。

もちろん、指文字でなくても紙とペンで書いてもかまいません。

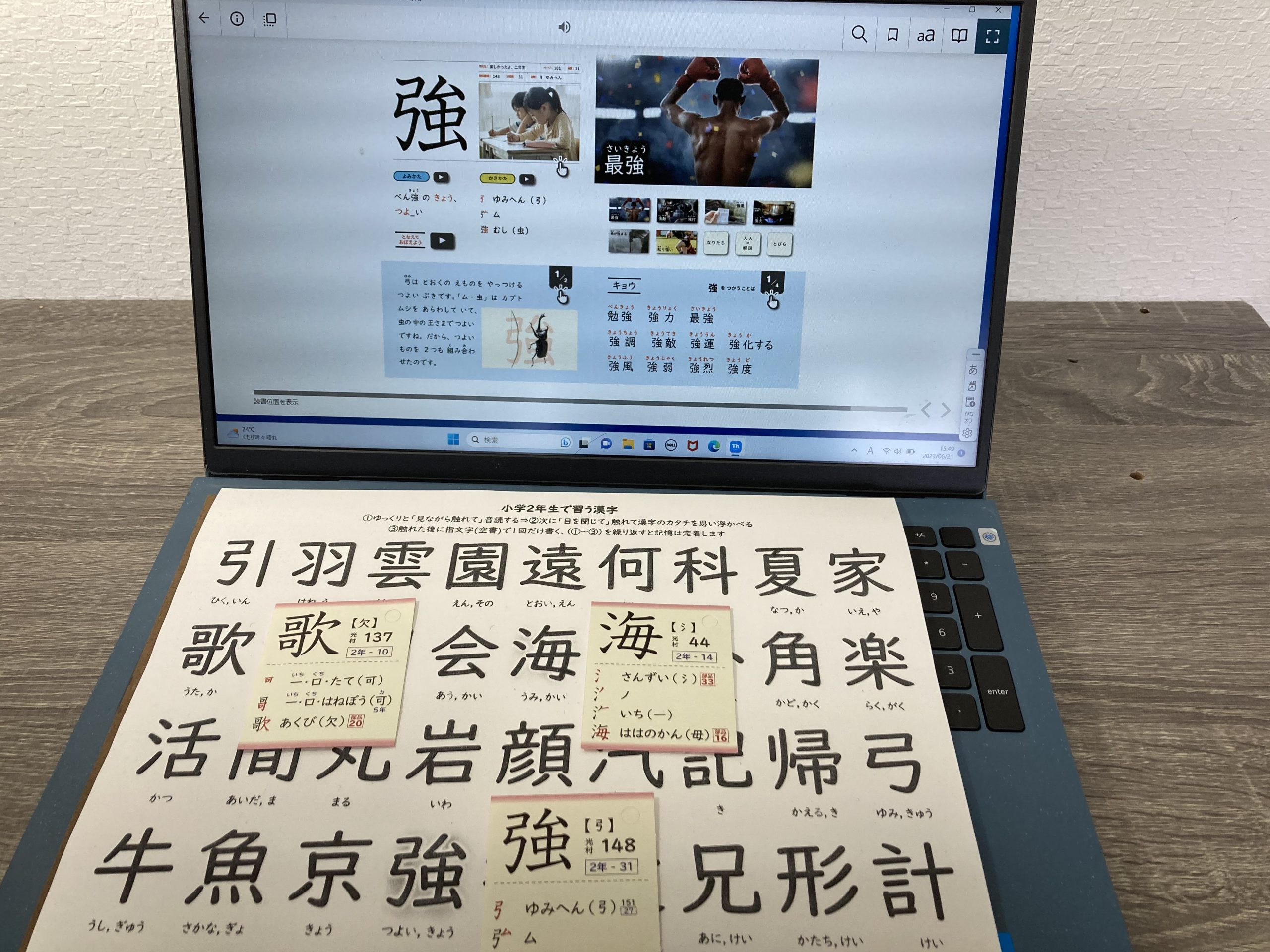

ミチムラ式 e BooKを利用する方法

漢字カードと同じ触るグリフと組み合わせた学習法は、ミチムラ式 eBOOK でも可能です。漢字の意味と読み方、漢字の成り立ち、などがクリック一つで自動再生してくれますので、漢字絵カードよりも学習しやすいかもしれません。ただし漢字絵カードは漢字(触るグリフ)の横に並べて使えるなど、シンプルな手軽さもあると感じました。

漢字学習法(まとめ)

ミチムラ式と触るグリフを組み合わせた学習法では、「部首パーツの成り立ちとして、意味的繋がりで漢字が覚えられる」、「実際に部首パーツと漢字全体に触れる事で、漢字のカタチの記憶を増強形成できる」、「最後に手で書く事で運動イメージに紐づけることが出来る」、という複数の感覚モダリティを組み合わせた記憶の多重符号化を介して、記憶痕跡を強める事が出来ます。是非、試してみてください。

触読版を使った漢字学習法については、朝日新聞Edua記事 Yahooニュース掲載 2021年 3月13日で解説しました。

朝日新聞のEduaに掲載された内容が、Yahooニュースにも掲載されました。

多くの方に読んでいただけたかと思います。