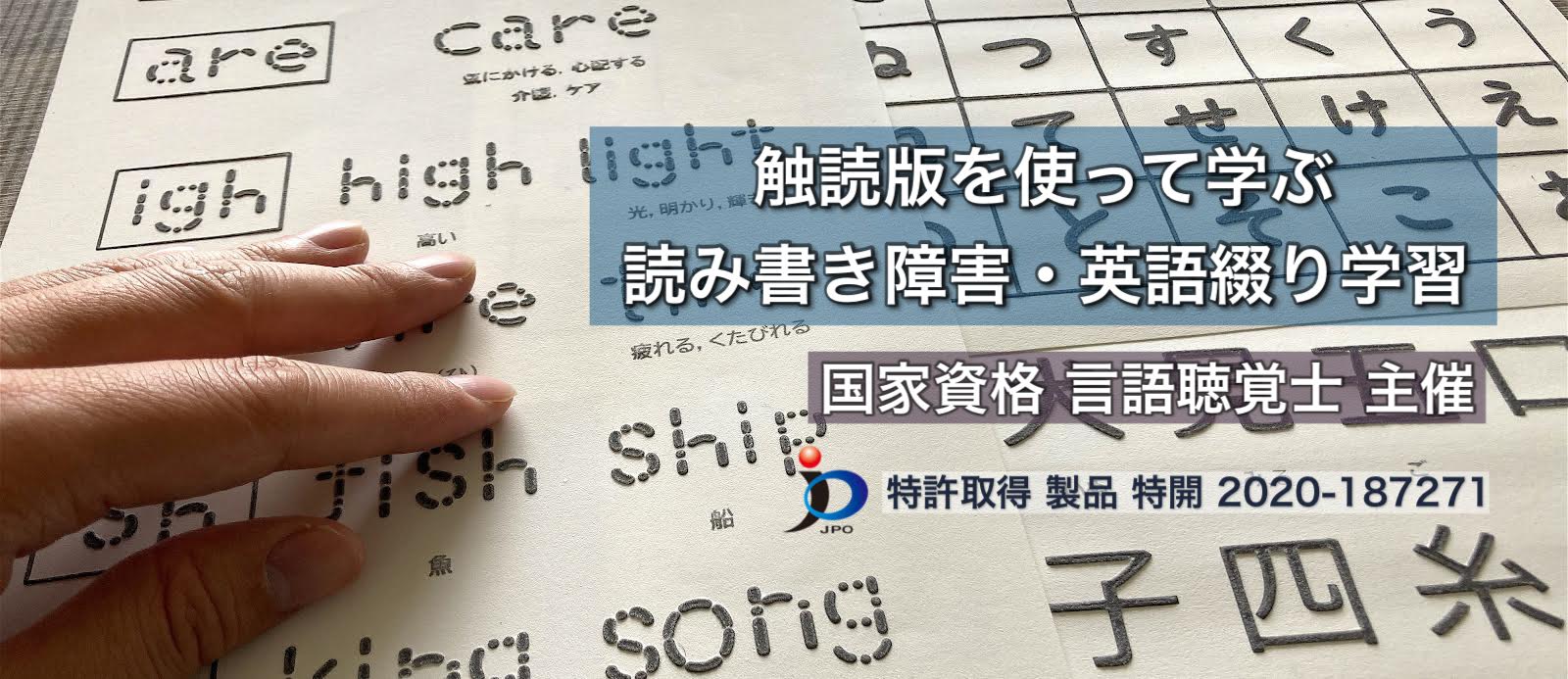

日本人の英語ディスレクシア(読み書き障害)|ディスレクシアの英語学習

【記事執筆者】

(株)宮﨑言語療法室 言語聴覚士 宮崎圭佑

学習障害(ディスレクシア,算数障害) への触覚学習利用を専門としています。【経歴】京都大学大学院 人間健康科学系専攻 脳機能リハビリテーション科学分野卒業,一般医療機関,京都大学医学部付属病院 精神科診療部を経て(株)宮﨑言語療法室創業

この記事では、ディスレクシア(発達性読み書き障害)の英語学習について解説します。

この記事の目次

ディスレクシア(発達性読み書き障害)は、文字の読み書きに特別な困難を伴う学習障害です。全般的な知能に問題があるのではなく、脳の読み書きに関する処理に機能不全があります。このディスレクシアの人たち(子供を含む)は、日本語の文字学習以上に「英語学習」が苦手な方が多いです。

日本語文字の読み書きに困難を抱えるディスレクシアの方以外でも、例えば仮名や漢字の読み書きはある程度できるけど、小学校高学年で「英語学習」が始まると、特別な困難を伴うお子さんもいます。このような方の場合は、軽度のディスレクシア特性を持ち、学習負担の大きい英語学習になると苦手さが顕在化したのだと考えられます。

ディスレクシアの児童の多くは、文字と音を結びつける「デコーディング能力」や、頭の中で音を意識して操作する「音韻意識」が弱いケースが多いと言われています。また、文字列を一纏めの単語として認識する「視覚認知処理」の未発達も考えられています。

いくつかの認知処理過程の弱さを持つために、ディスレクシアの人にとって英語の「文字と音の仕組みが日本語とは異なる外国語」という性質が大きな学習のハードルとなります。

日本人の英語ディスレクシアの特徴

ディスレクシア特性を持つ方の英語学習では、以下のような問題がみられます。

・いくら書いても英単語を覚えられない

・英単語のスペルミスが無くならない

・英文を読むことができない。

・英文を読むと頭が疲れる(易疲労性)

・他の科目に比べて著しく英語が苦手

などの英語学習の困難がみられます。

この記事では、ディスレクシア特性を持つ方の英語学習について解説します。

youtube動画でも解説しています。

ディスレクシア特性を持つ人が英語が苦手な理由

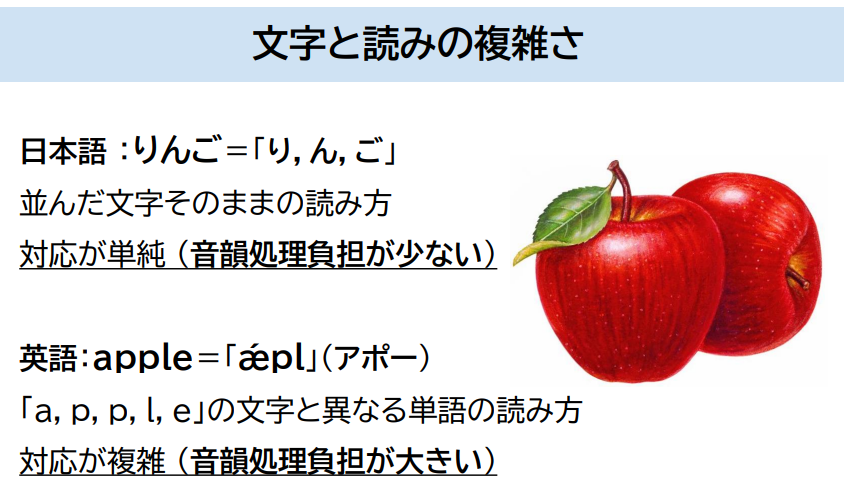

ディスレクシア特性を持つ人にとって、英語学習が特別に苦手な理由は、英語の性質と関係しています。まず英語が「文字と読み(音)の仕組みが日本語と異なる点」、次に「英語が日本人にとって外国語である点」の2つが関係しています。

日本人にとって英語が外国語である点

ディスレクシアの人たちは、音韻処理機能(デコーディング、音韻意識など)に弱さを持っている方が多いです。頭の中で文字と音を結びつけたり、耳から聴いた音を記憶することを苦手としています。

英語が母語の子供たちは、例えば「apple」という単語が読めたら、即座に意味がわかります。すでに話し言葉としての意味を知っているからです。

しかし、英語が母語ではない日本人の場合は、英語の言葉の意味(語彙)を知りません。これらを学ぶ必要があります。「apple」という読みの言葉(音)は、あの赤くて丸く、甘い果物(りんご)を指し示すと結びつける必要があります。

英単語の読み方を学ぶと同時に、その言葉の意味(語彙)を学ぶ必要があり、日本人の英語学習には、二重の負担がかかることを意味します。

文字と音の認識や音の記憶に弱さを持つディスレクシアの人にとっては、そうでない人に比べて、英語という外国語を学ぶこと自体が大きなハードルとなるのです。

ディスレクシアの原因と脳機能について

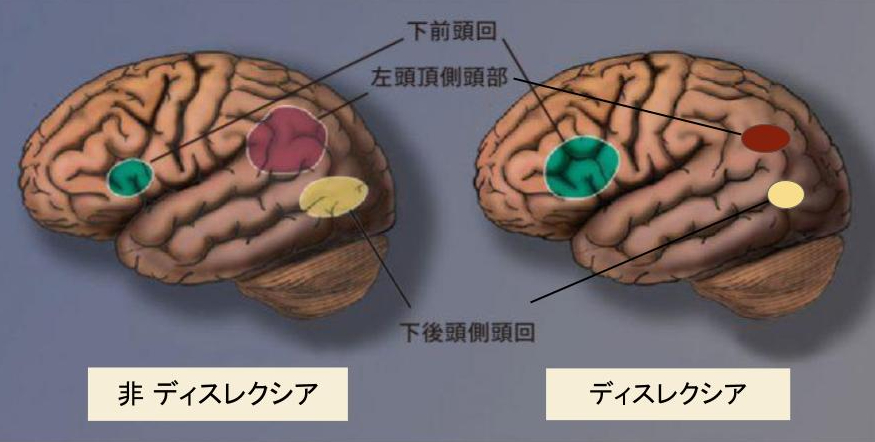

ディスレクシアの原因は文字を音と結びつける「デコーディング機能」と、文字の形を捉えたり、文字列をひとまとめの単語として認知する「視覚認知機能」の弱さにあります。背景には脳機能の問題があります。

fMRI(脳機能イメージング)でディスレクシアの脳を調べた研究報告では、この文字と音の結びつけ(デコーディング)に関わる「左頭頂側頭部(縁上回、下頭頂小葉)」の活動の弱さと、文字や文字列の視覚認知に関わる「左下後頭側頭回(紡錘状回など)」の活動の弱さが報告されています。2つの機能の弱さを補うためか、下前頭回の特徴的な活動増加パターンも報告されています。(日本語よりも文字と音の対応が複雑な英語の場合は、よりハードルが上がります)

読みの問題について

デコーディング機能の弱さ(頭の中で文字と音を結びつける機能)

「デコーディング機能」とは文字と音を結びつける機能です。私たちが文字を黙読しても、自然と頭の中で単語の音が鳴るのは、文字⇔音間の結びつき機能が働いているからです。この機能が弱いと文字をうまく読むことが難しくなります。

視覚認知機能の弱さ(読みの自動化について)

私たちは文字を習い始めた当初は、1文字ずつ逐次読みですが、慣れてくると文字の集まりを単語としてスムーズに認識することができます。視覚的に捉えた文字列が、単語として認識されているからです。頭の中の視覚的な辞書に照合することで、単語としてスラスラ読むことができます(読みの自動化)。ディスレクシアの人はこれらの機能が弱いのが特徴です。

「ディスレクシアの脳機能」は youtube動画でも解説しています。

ディスレクシアの英語勉強法について

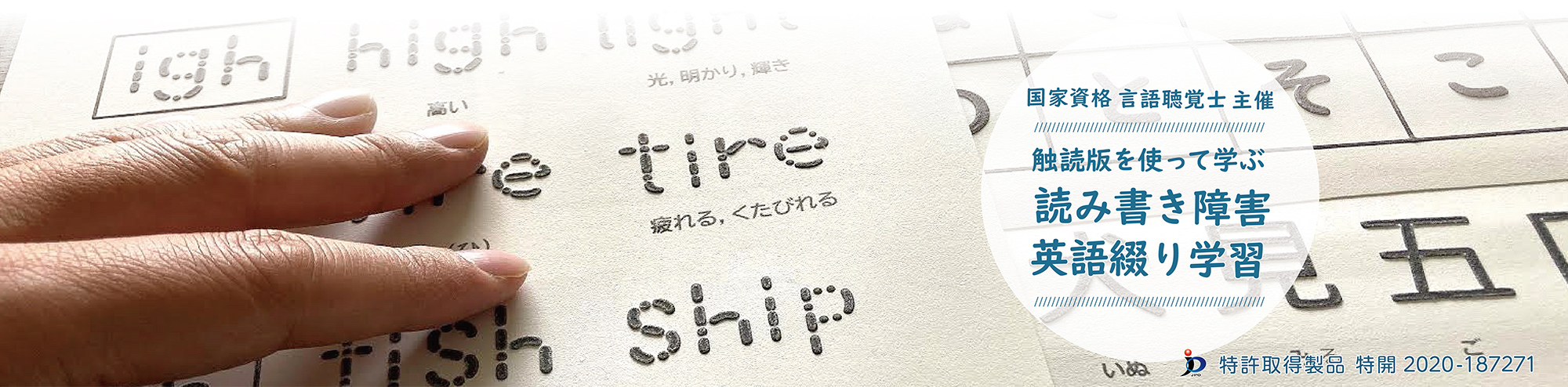

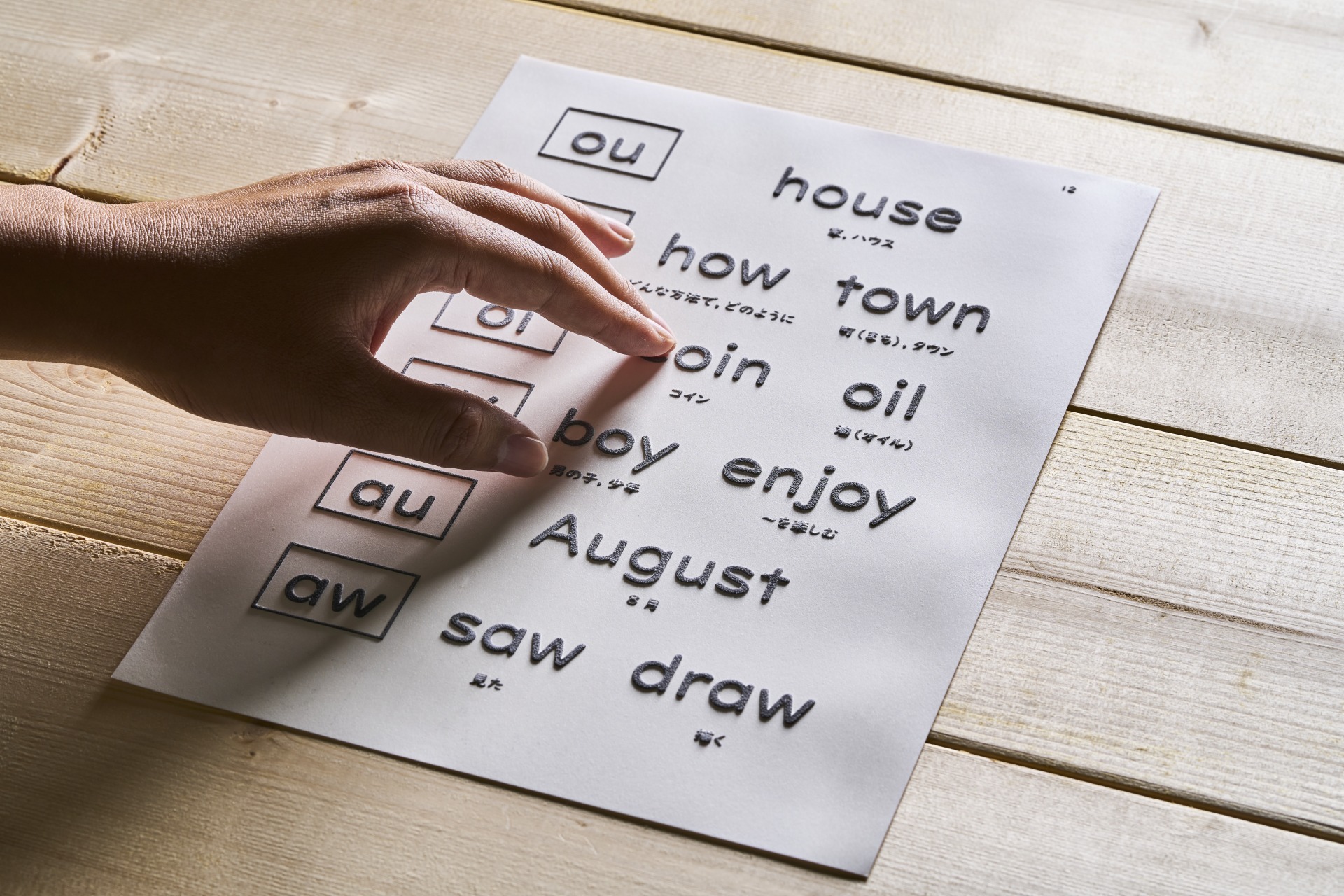

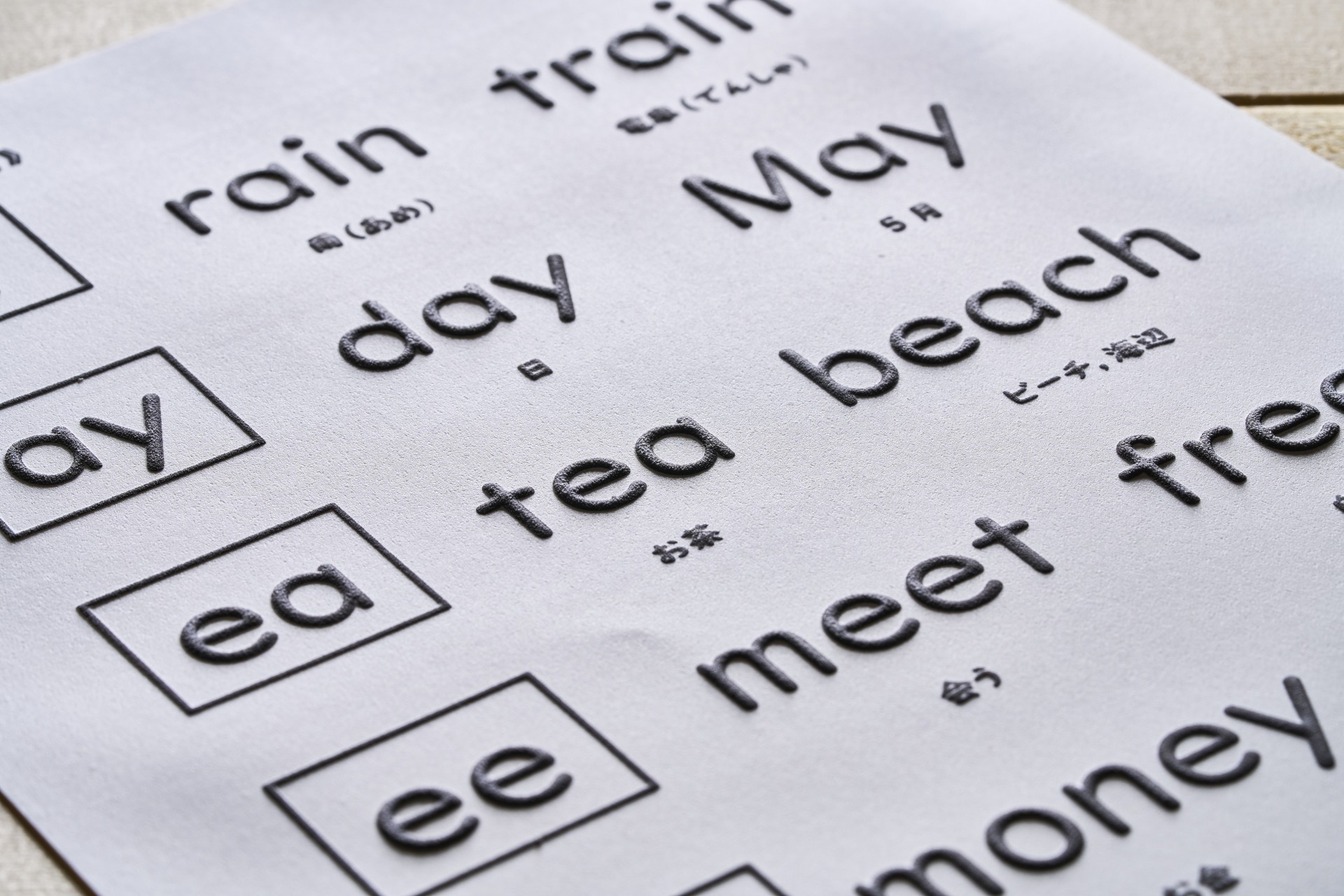

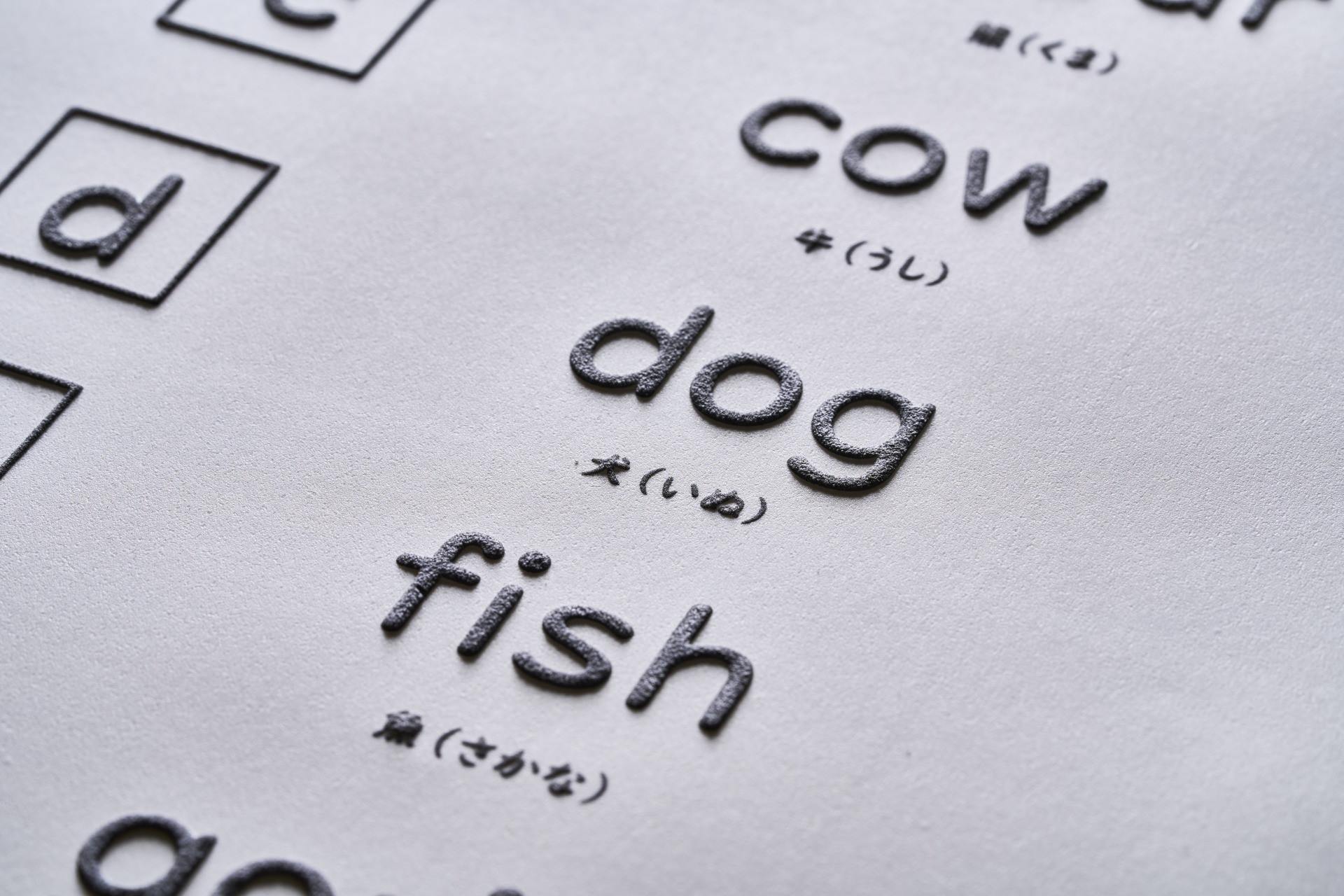

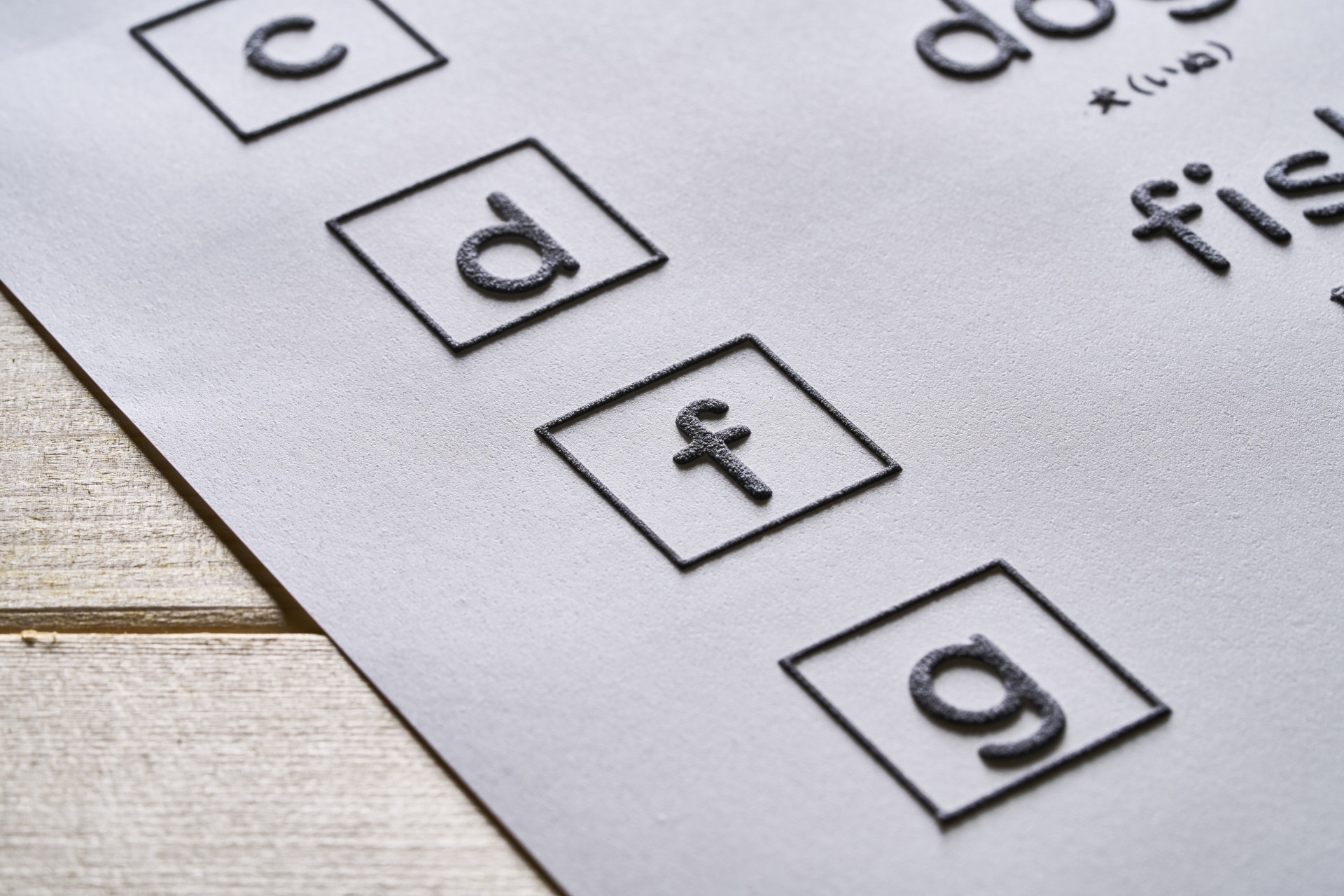

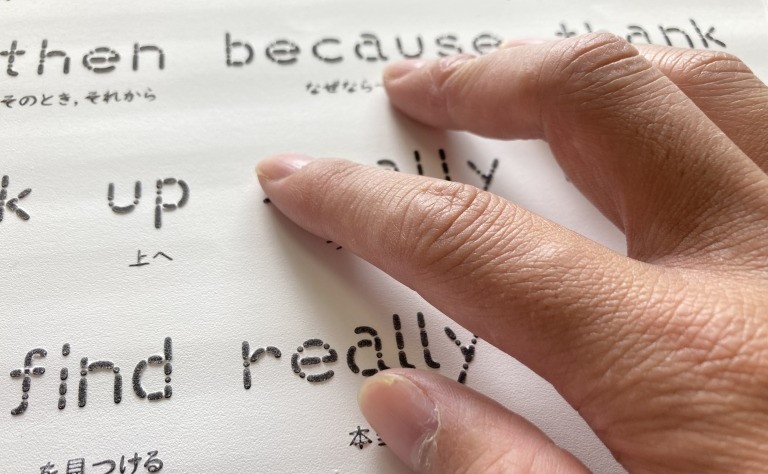

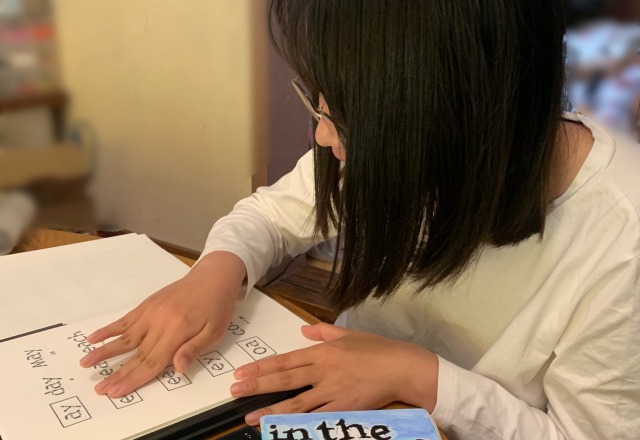

触るグリフは、立体文字を「見ながら触れて音読」する触読版学習ツールです。

手で触れて確かめて「文字の形」や「単語のスペル」の記憶を、精緻かつ強固に形成します。

この効果は英語学習にも利用できます。触るグリフで英単語を見ながら触れて音読すると、触覚刺激を認知的なキュー(手がかり)として、効果的な「スペル」と「読み方(音)」の結びつき(連合記憶形成)を促すことができます。

この記憶が形成されると、英単語を覚えるときには、スペルと読み方の「組み合わせ」として覚えやすく、思い出しやすくなります。読むときは、これらの学習記憶に照合することで読みやすくなります。

.png)

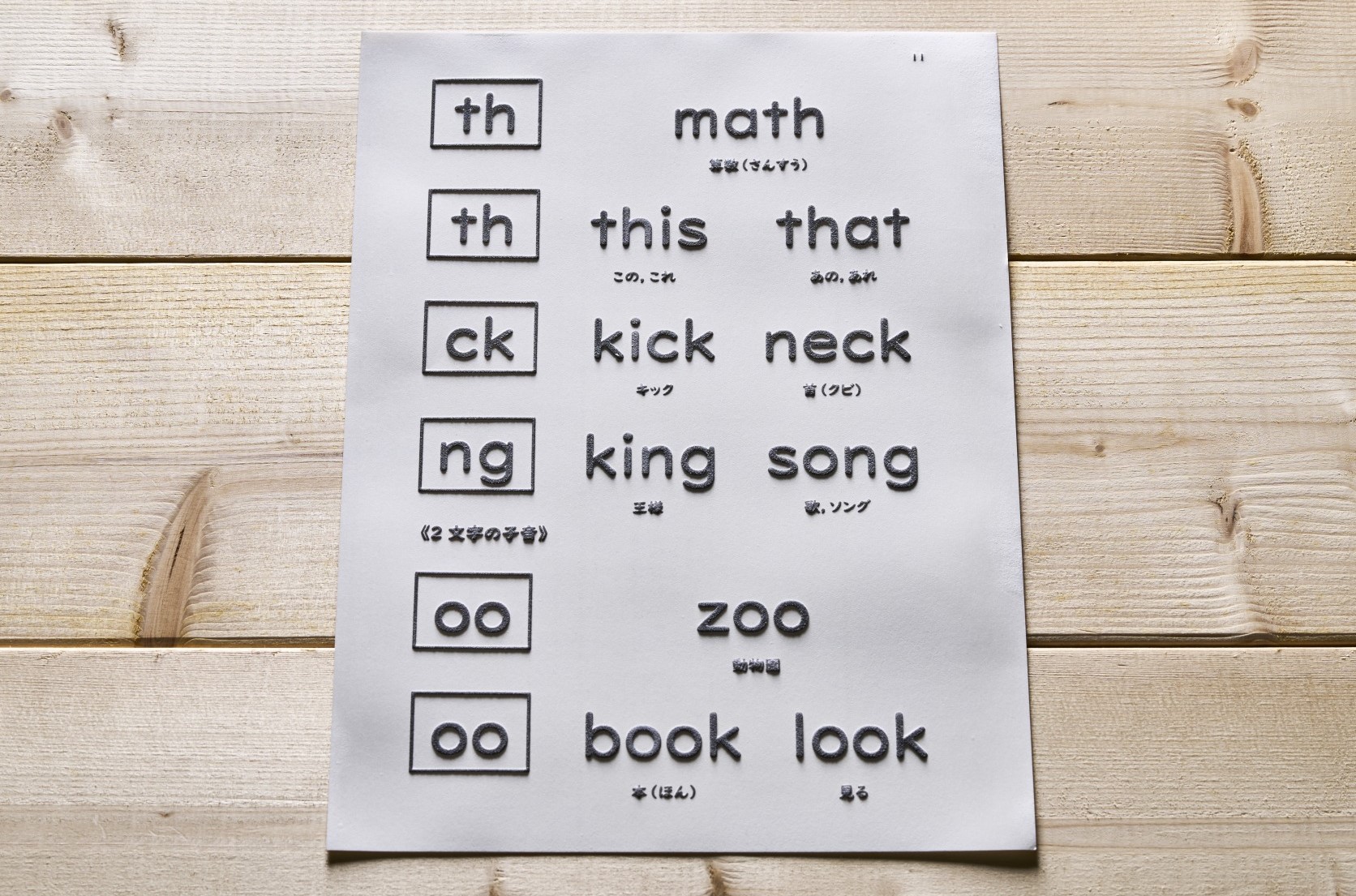

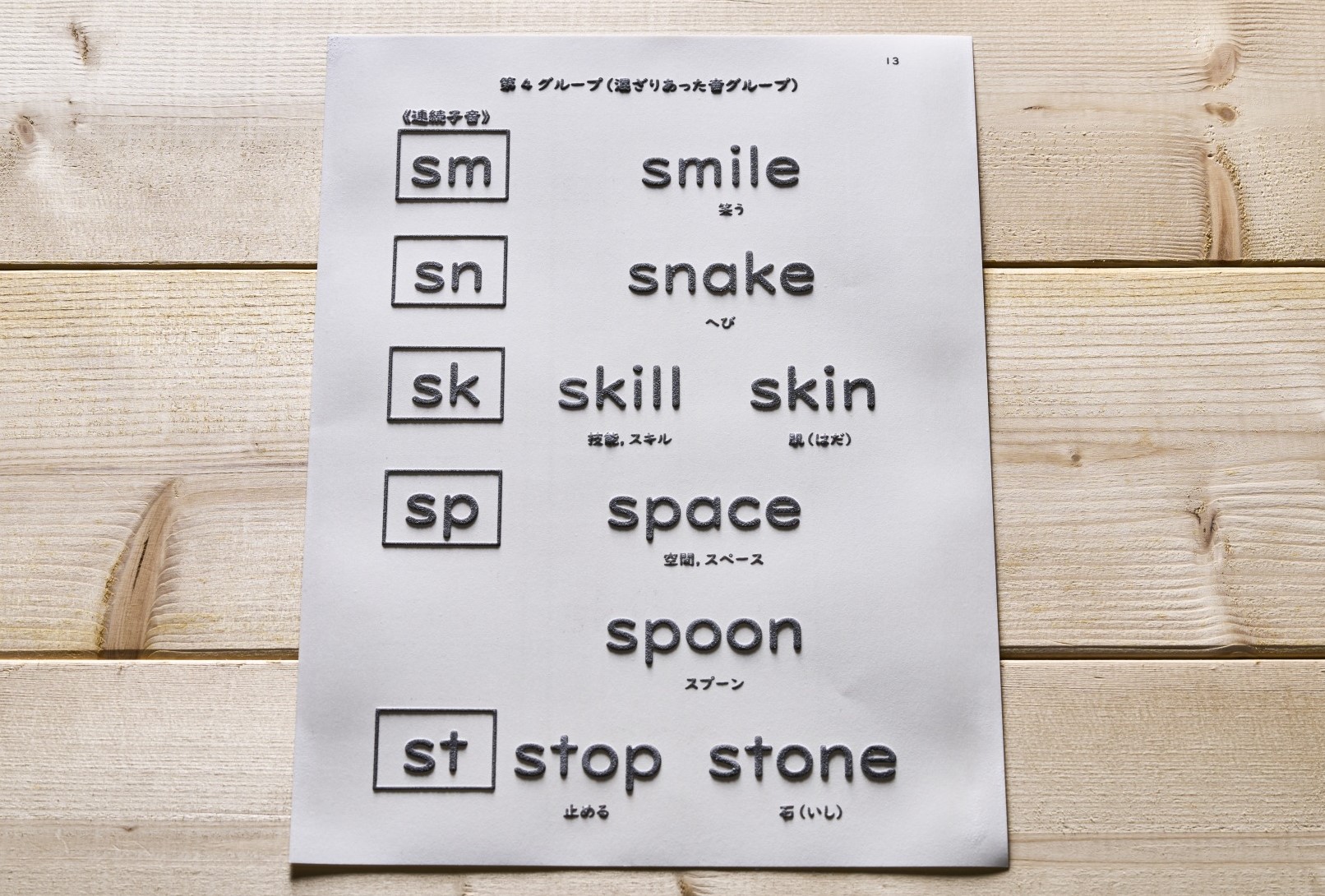

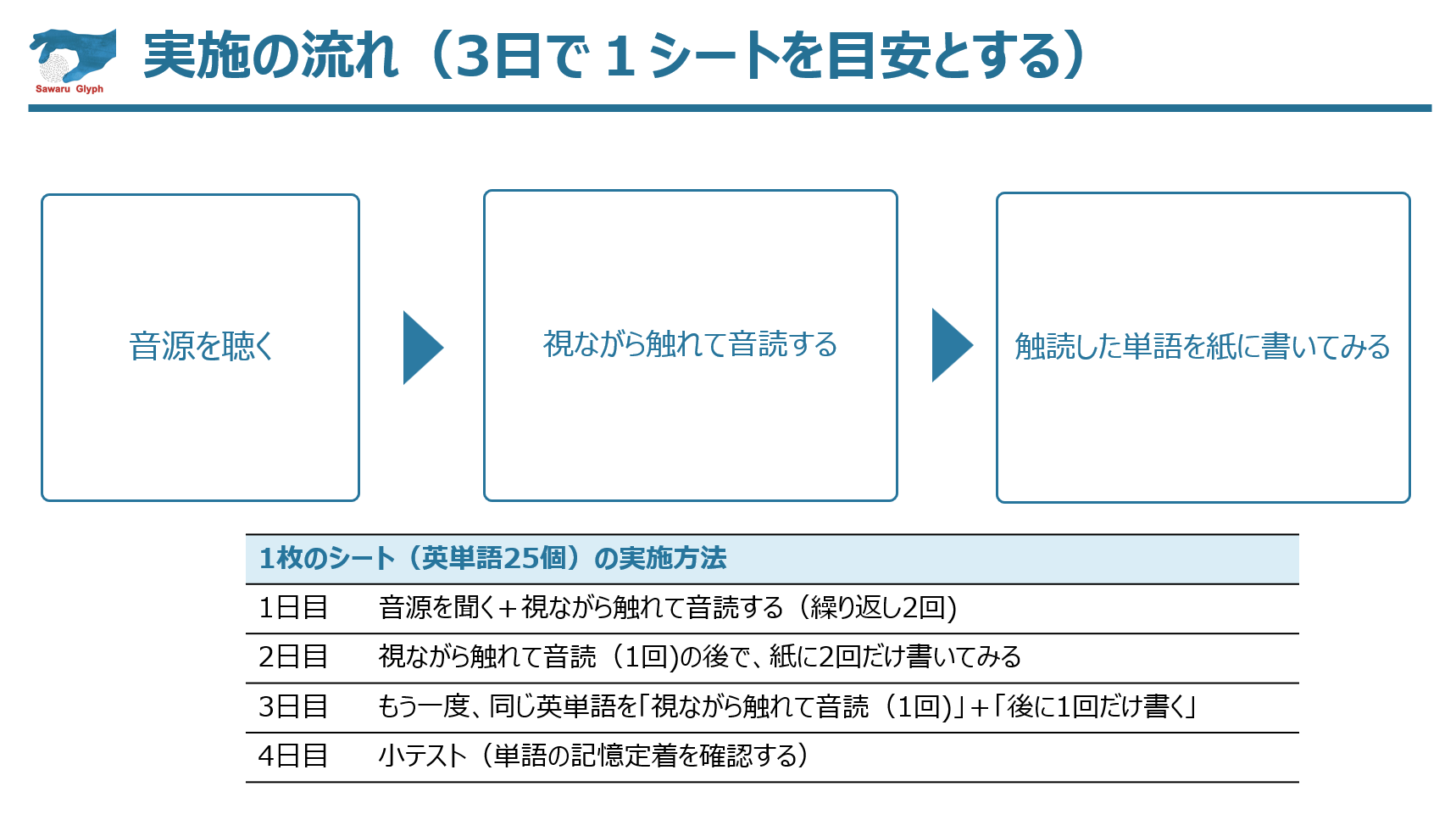

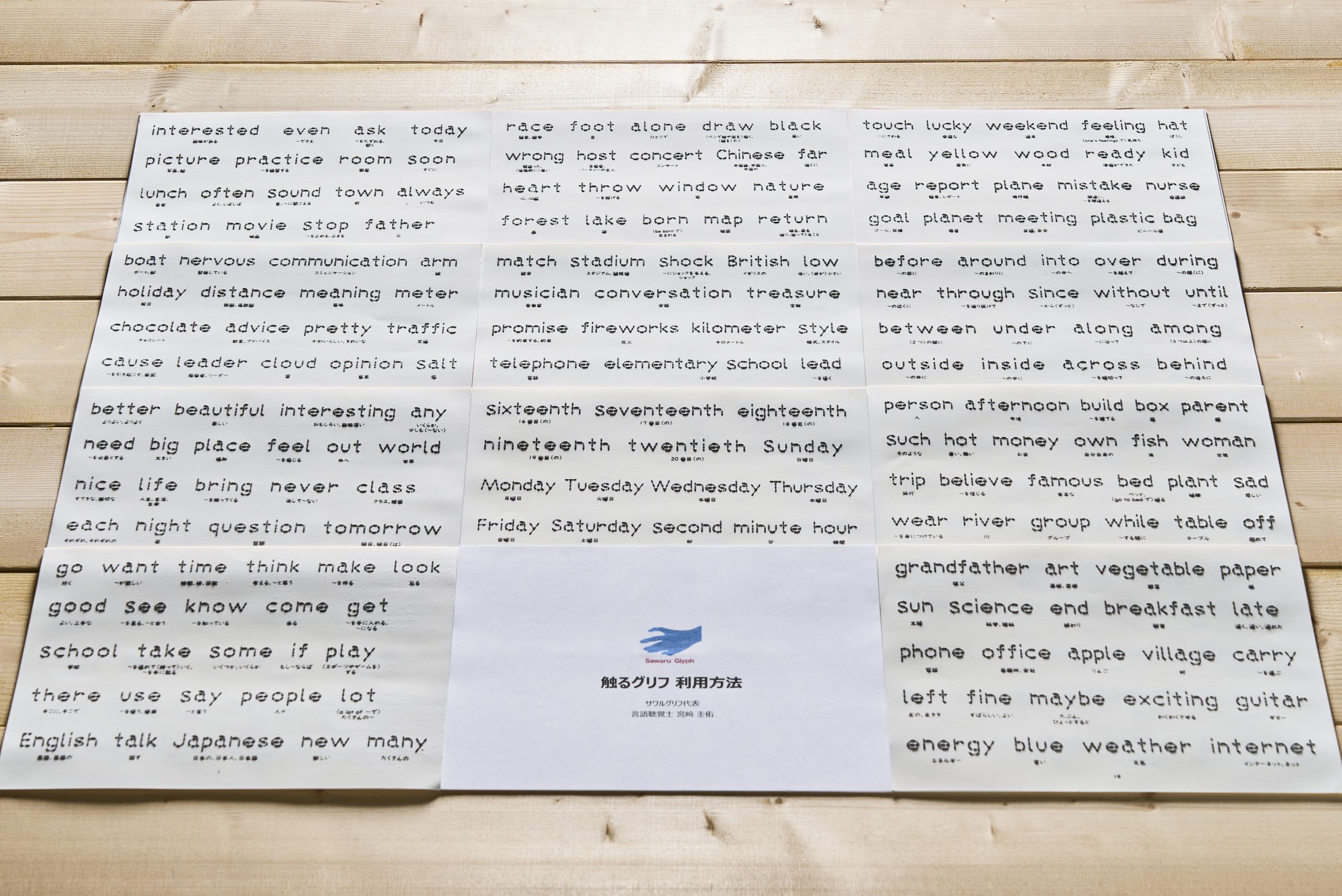

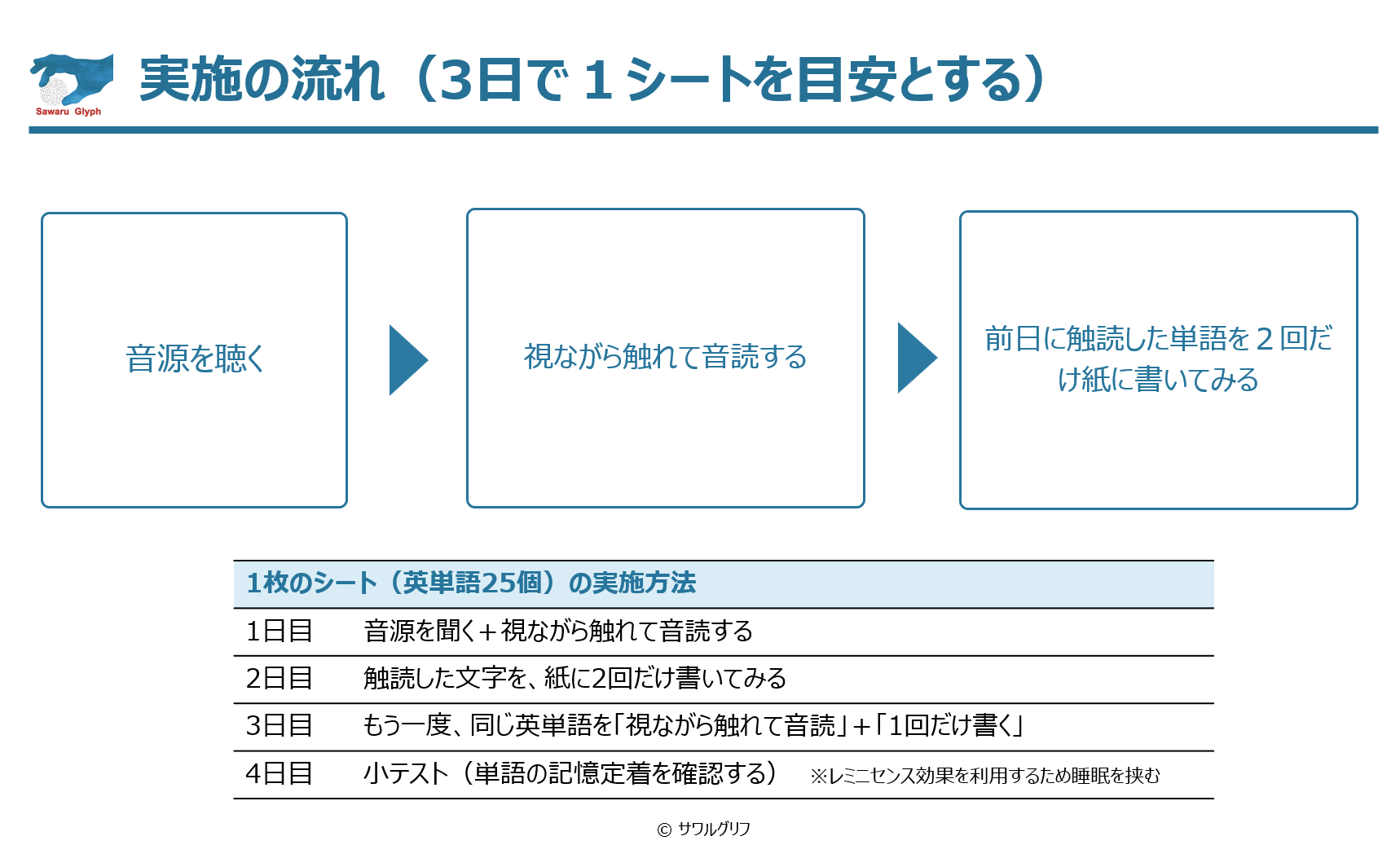

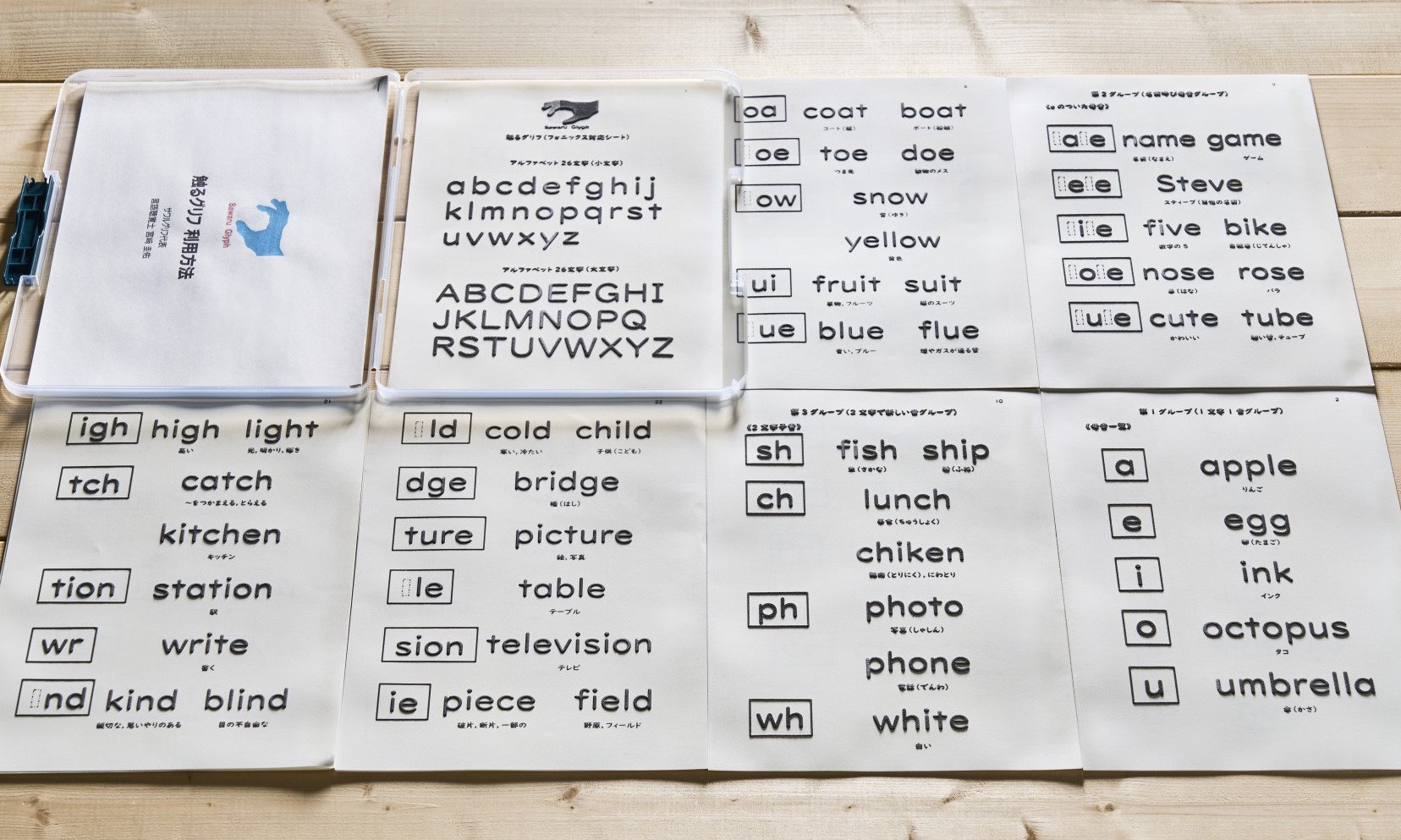

触るグリフには英単語の「スペルと読み方(音)」の対応関係を集中して学ぶ『フォニックス版シート』と、730〜1000個の英単語を網羅して学ぶ『英単語記憶定着シート」の2つの教材があります。

基本的な「実施の流れ」として、立体化されたアルファベット文字も大きく、フォニックスに対応した単語を段階的に学ぶ「① フォニックス版シート」で「スペルと読み方」の結びつきを形成してから、さらに「② 英単語記憶定着シート」で実際にたくさんの英単語に触れることで汎化を促します。

初めて触るグリフの英語教材を利用する場合は、この①⇒②の方法を推奨しています。

ディスレクシア向けの英語学習教材について

①フォニックス版シートで、英単語の「スペル」と「読み方」 の結びつき(連合記憶)をしっかりと形成させる。次に、②英単語記憶定着シートで、沢山の英単語に触れて、①のフォニックス版で定着させた学習記憶を汎化させる①⇒②の学習がとても有効です。

英単語を覚えるのが楽になり、また読む時も負担が軽減します。

臨床研究の結果や原理は「製品資料(効果と原理)PFD」をご参考にしてください。

触るグリフ|フォニックス版シート

【触読版22枚+説明書+評価用紙】触るグリフ:英語綴りシート(フォニックス版)のUDデジタル教科書体バージョンです。日本の学校でも親しまれている読みやすい英語フォントで教材作成しました。より視認性を求める方は、こちらがお勧めです。

触るグリフ「フォニックス版」の特徴として、アルファベット1文字が大きくて、手で触れて字形やスペルを認識しやすい事です。字形の記憶がスムーズに形成されます。またフォニックスの規則に則り、英語のスペルと読みの対応関係を効率的に学べます。

触読学習に初めて取り組む方は、まずは大きめの文字で作られたフォニックス版シートで、英単語のスペルと読みの連合記憶を形成することを推奨します。

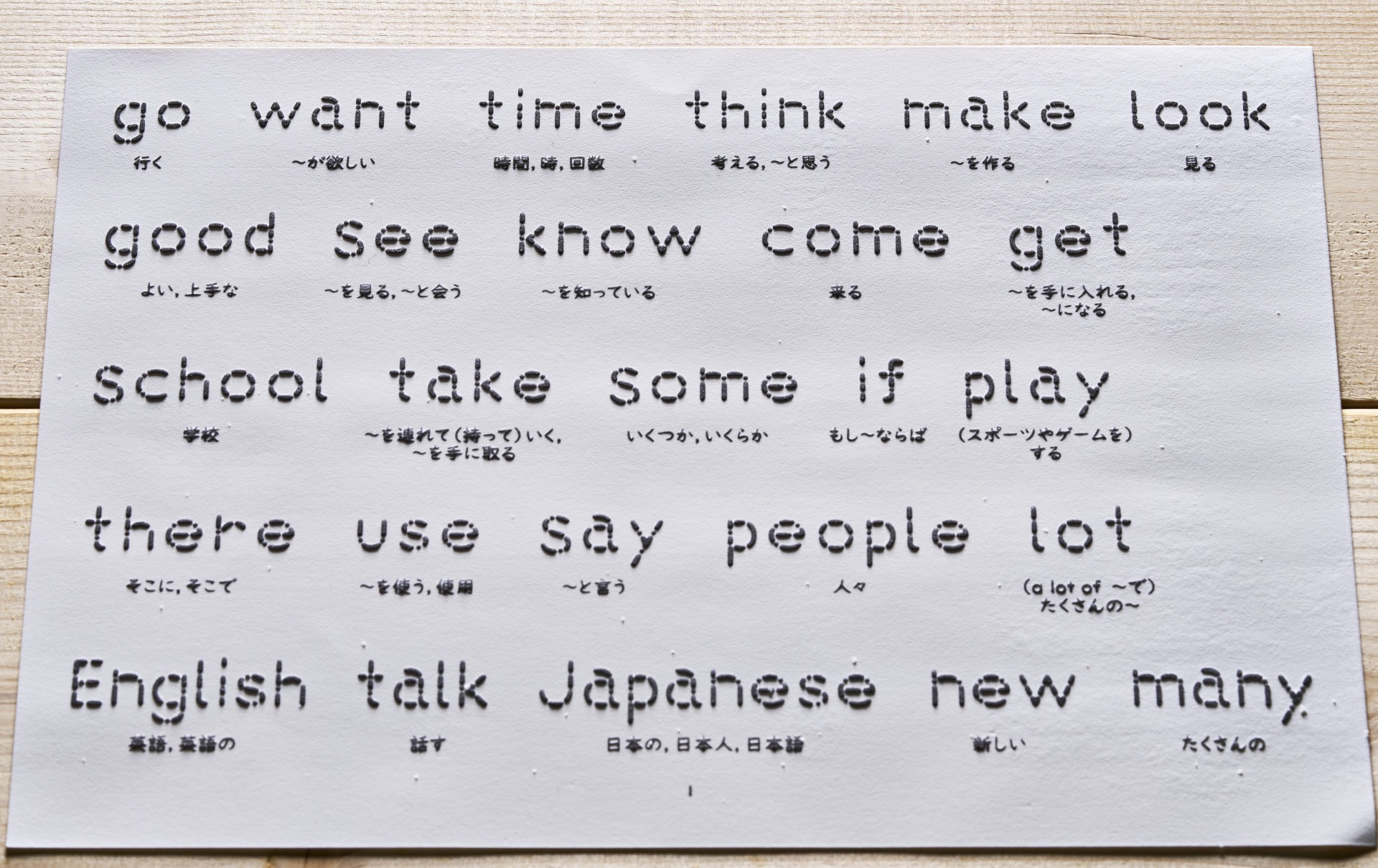

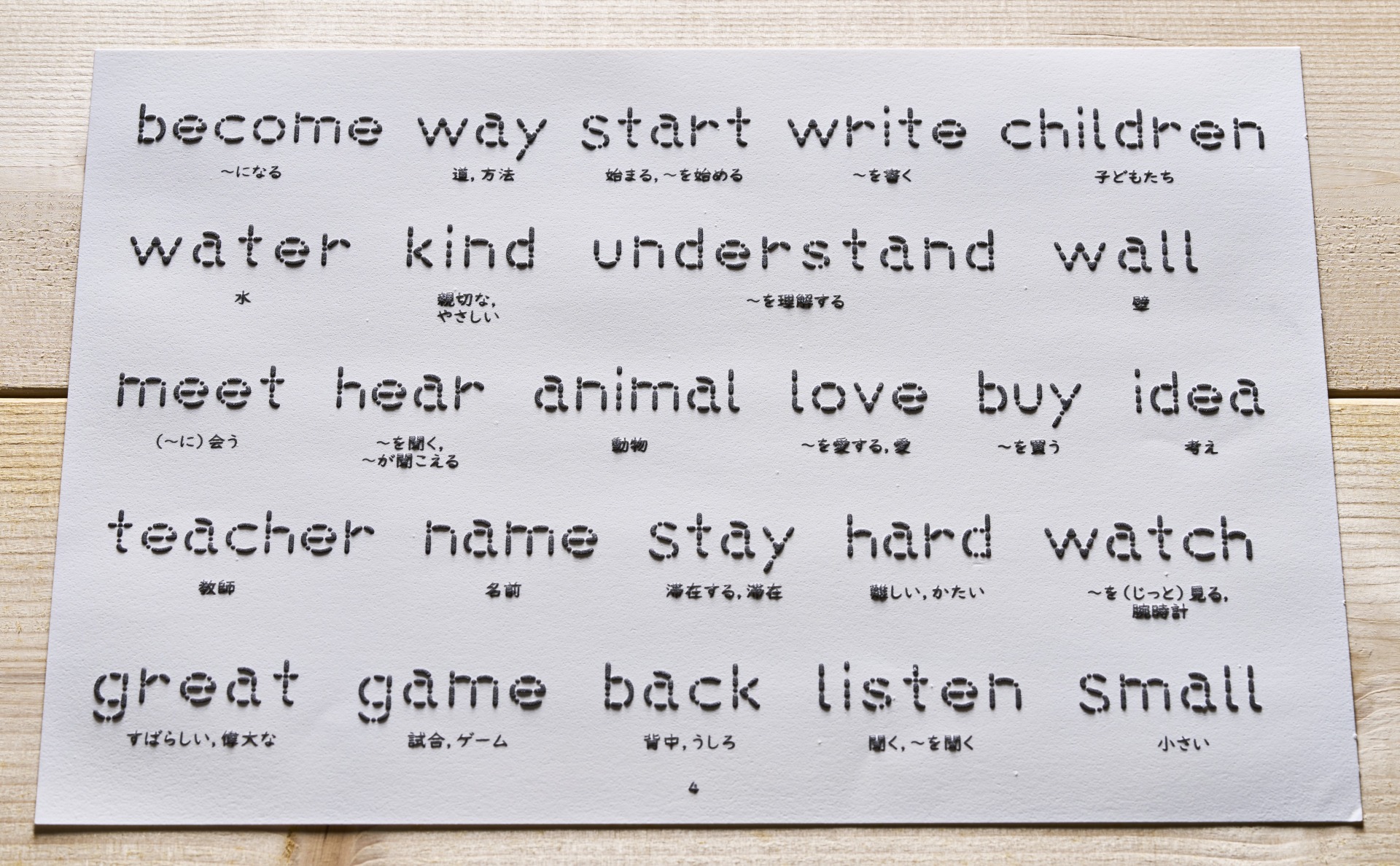

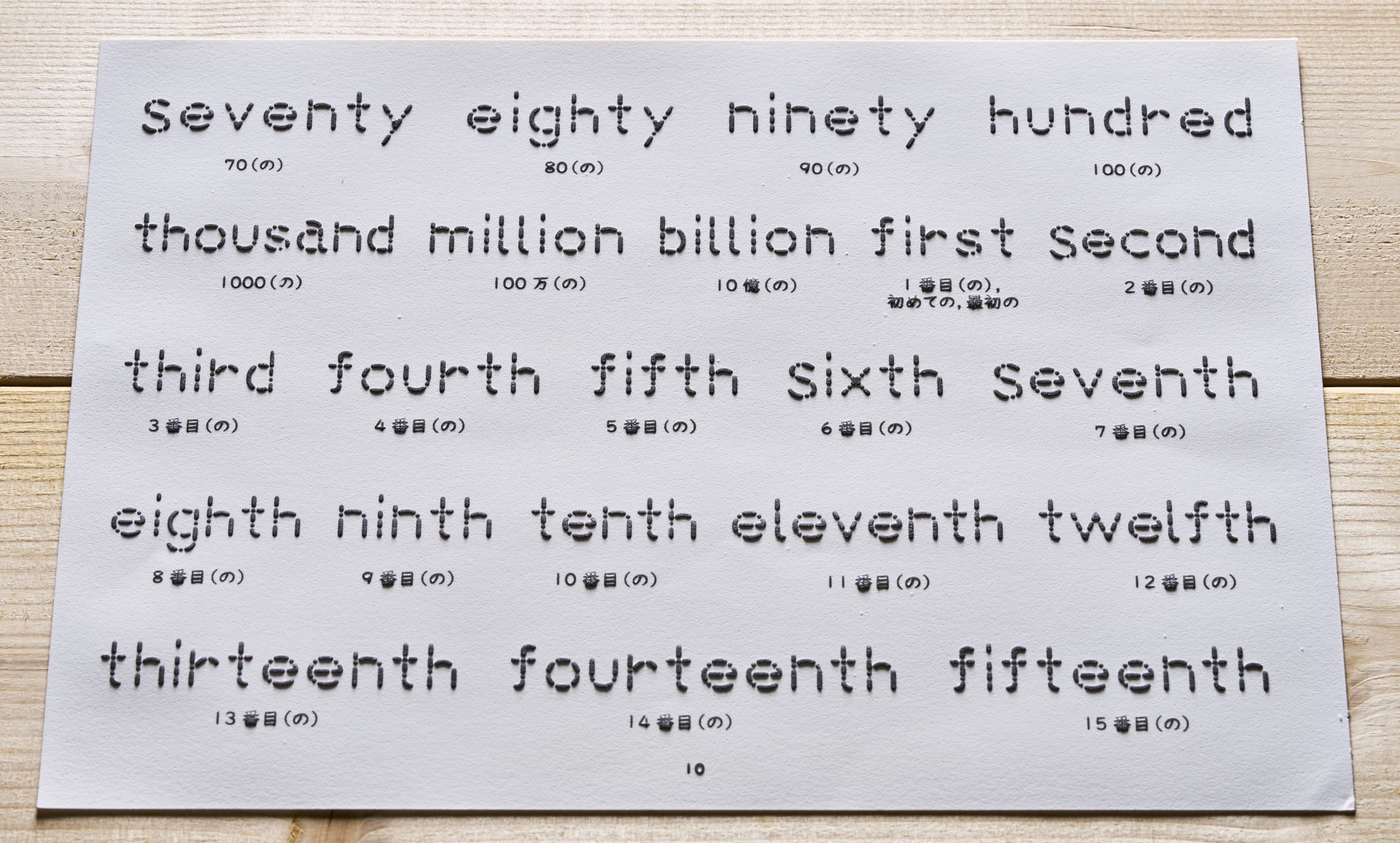

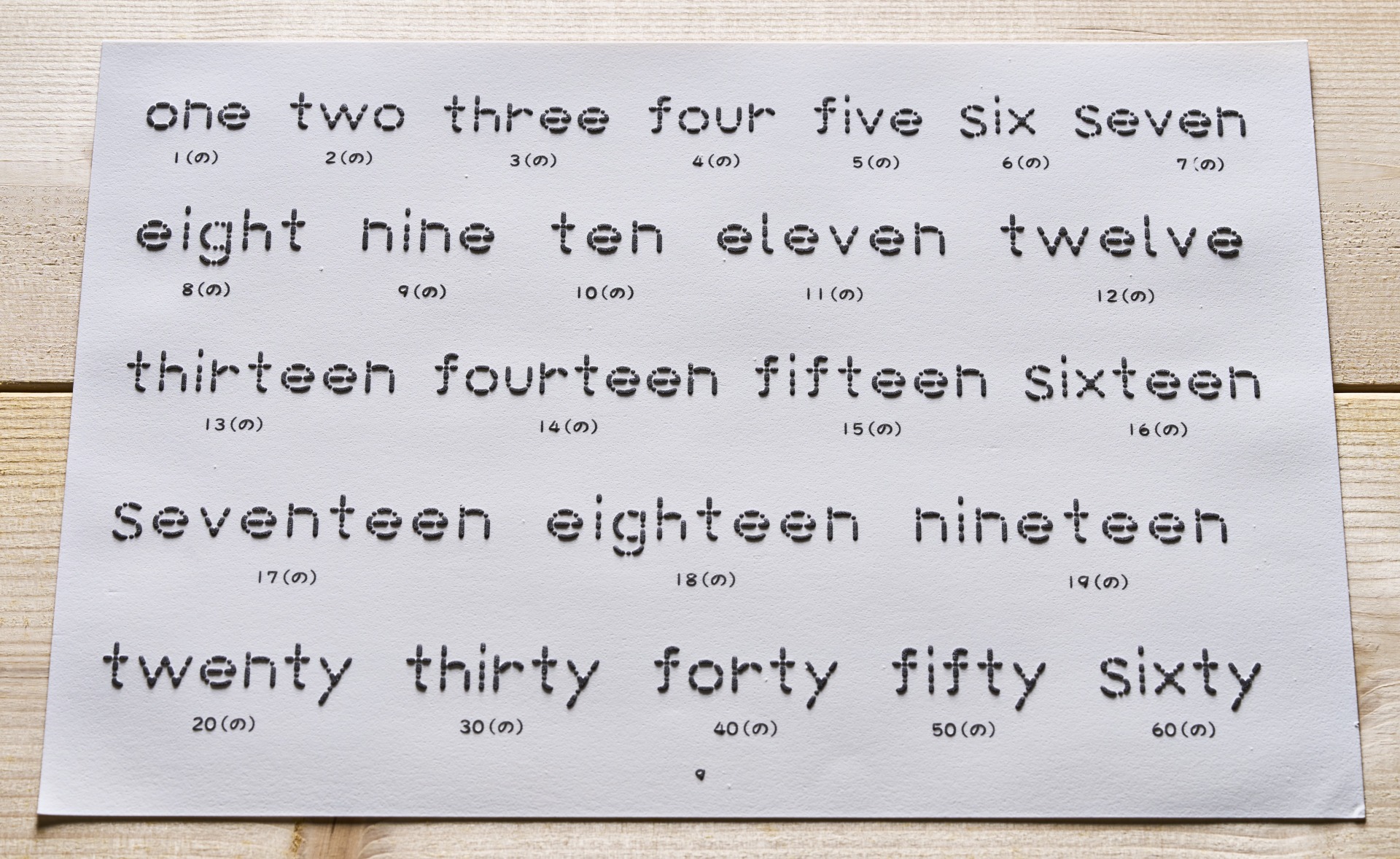

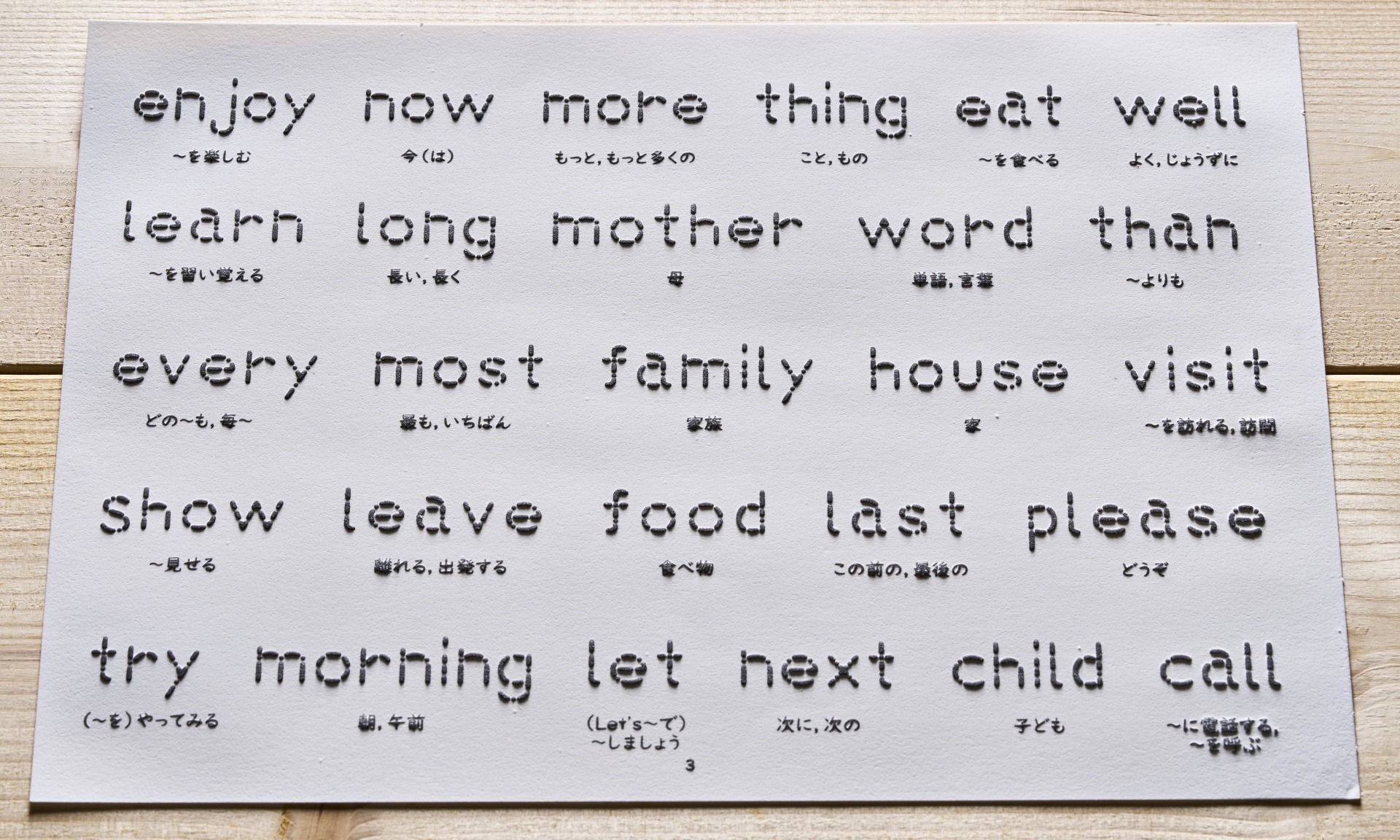

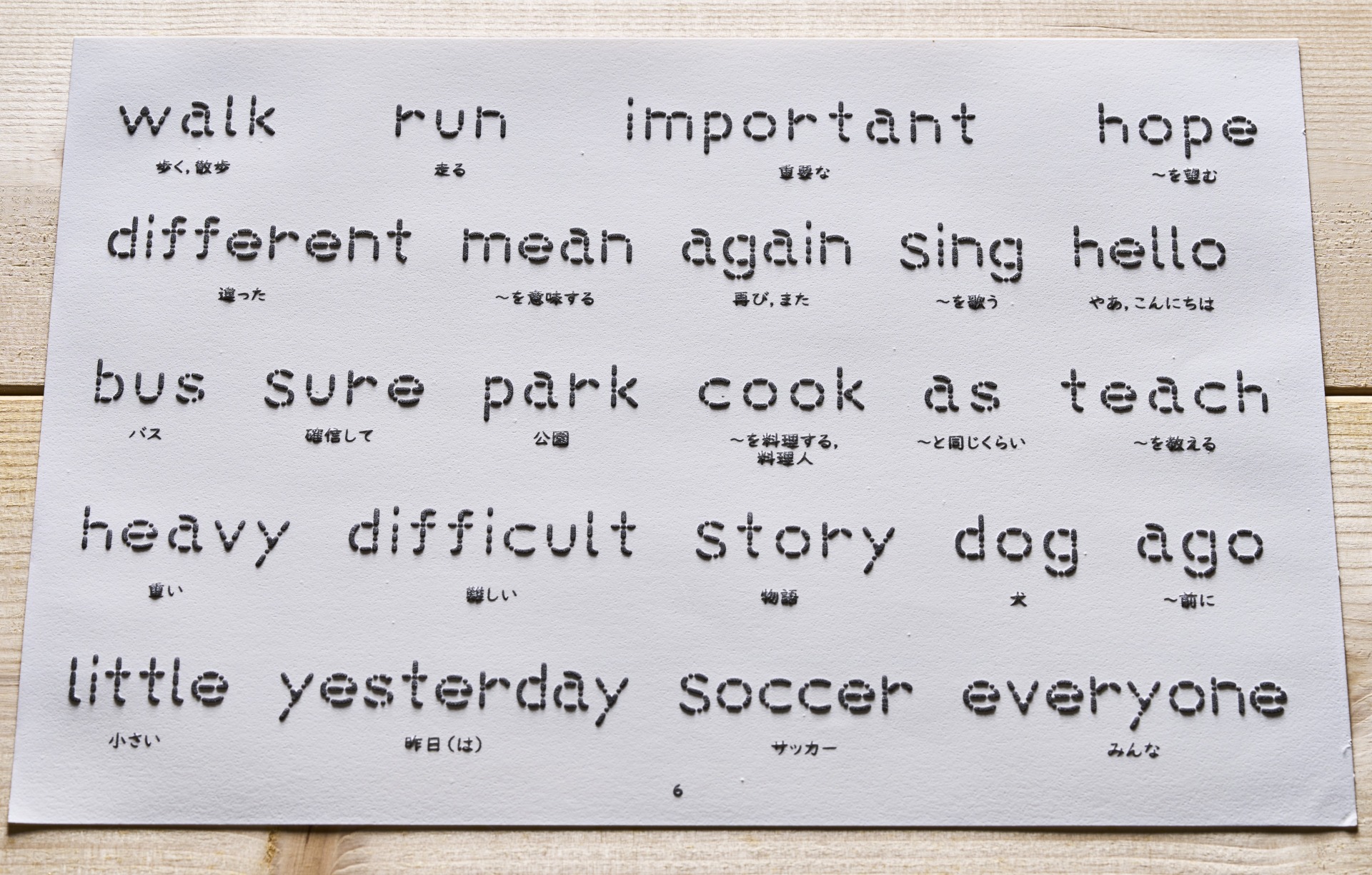

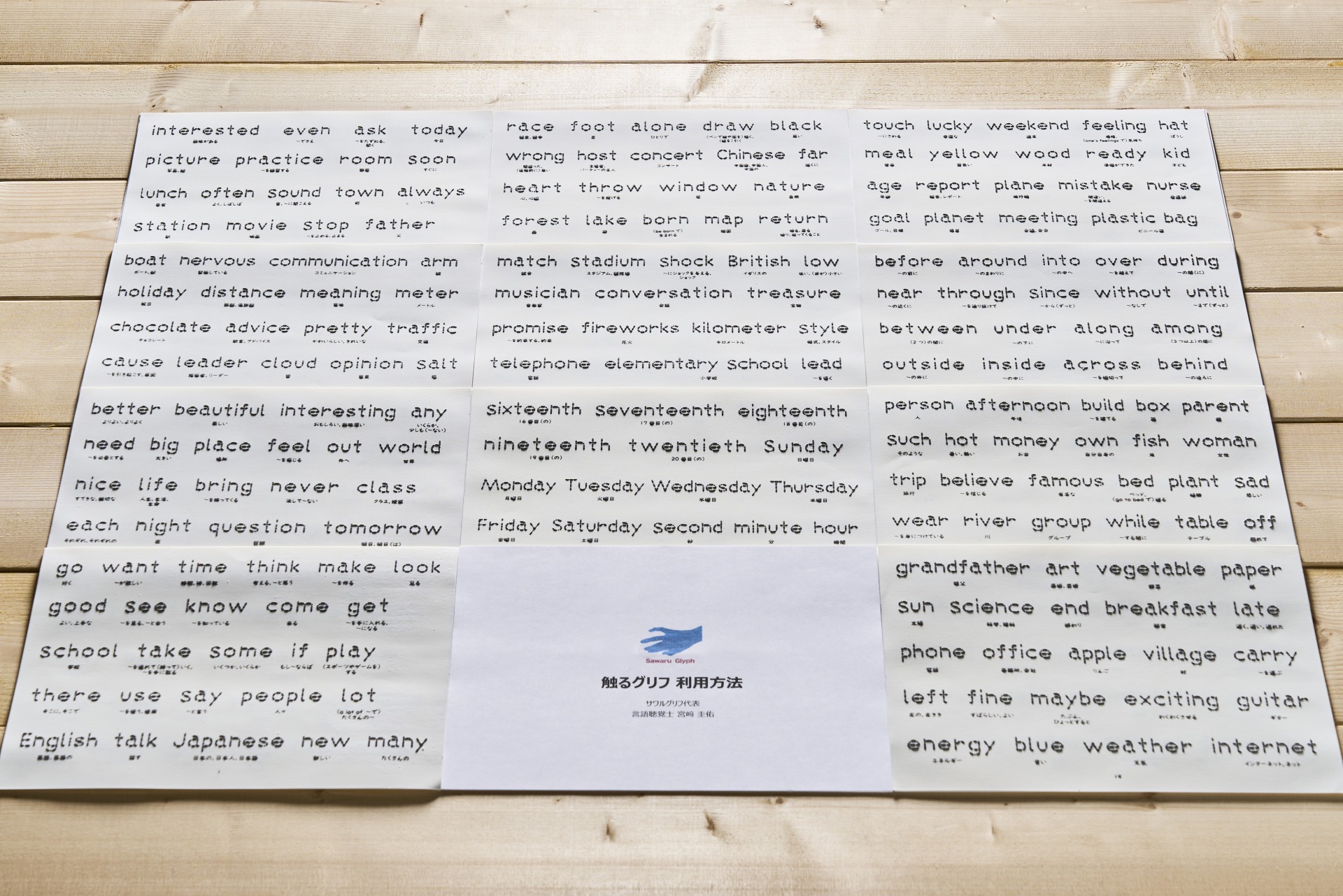

触るグリフ|英単語記憶定着シート

フォニックス版シートで、一通りの「英語スペル」と「読み方(音)」の結びつきを学んだ後は、実際に沢山の英単語を見ながら触れて音読することで、学習内容の汎化を促していきます。英単語自体もしっかりと覚えられるように、コンピュータ解析で抽出した、小中学生で習うもっとも基本的で大切な英単語1000個を揃えています。

沢山の英単語のスペルと読みのパターンに触れている中で、自然と読みの知識が定着して英語力の土台が鍛えられます。これから英語の土台を鍛えたい中学生や、英語を学び直したい社会人にとっても最適な内容となっています。

利用相談について

触るグリフの利用相談を受け付けています。主宰言語聴覚士 宮崎が対応します。お気軽にご相談ください。

・読み書き障害の相談

・利用の適用になるか知りたい

・使い方や効果を知りたい

・クリニックや教室に導入したい

・研究などで利用したい

・取材のお申し込み

お電話でのご相談

メールフォームでのご相談