触るグリフの「使い方」と「個別事例」について

一般的な使い方について

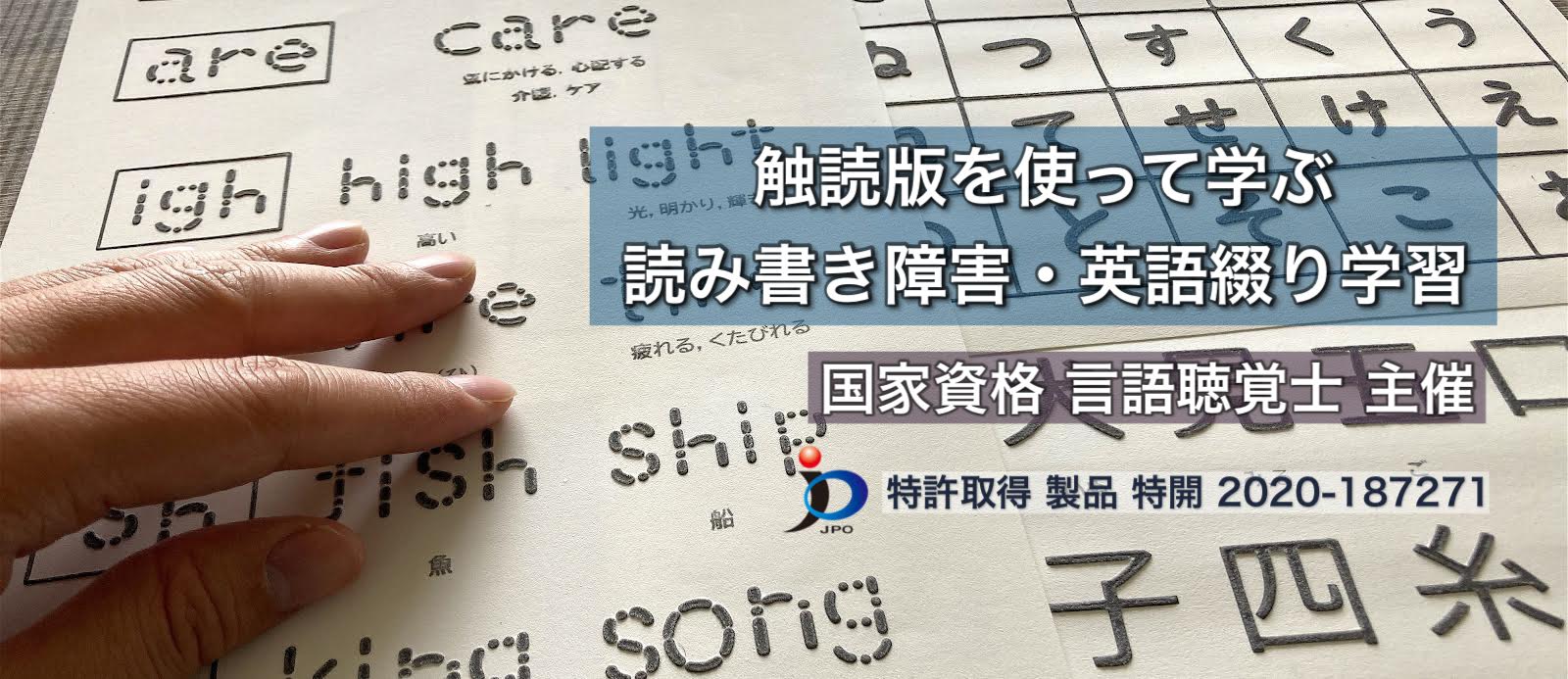

触るグリフは、文字や数字が立体化された触読版を「見ながら触れて音読」する多感覚学習教材です。

説明書に沿って、仮名から順番に進めるだけで、ご家庭でも実施できます。

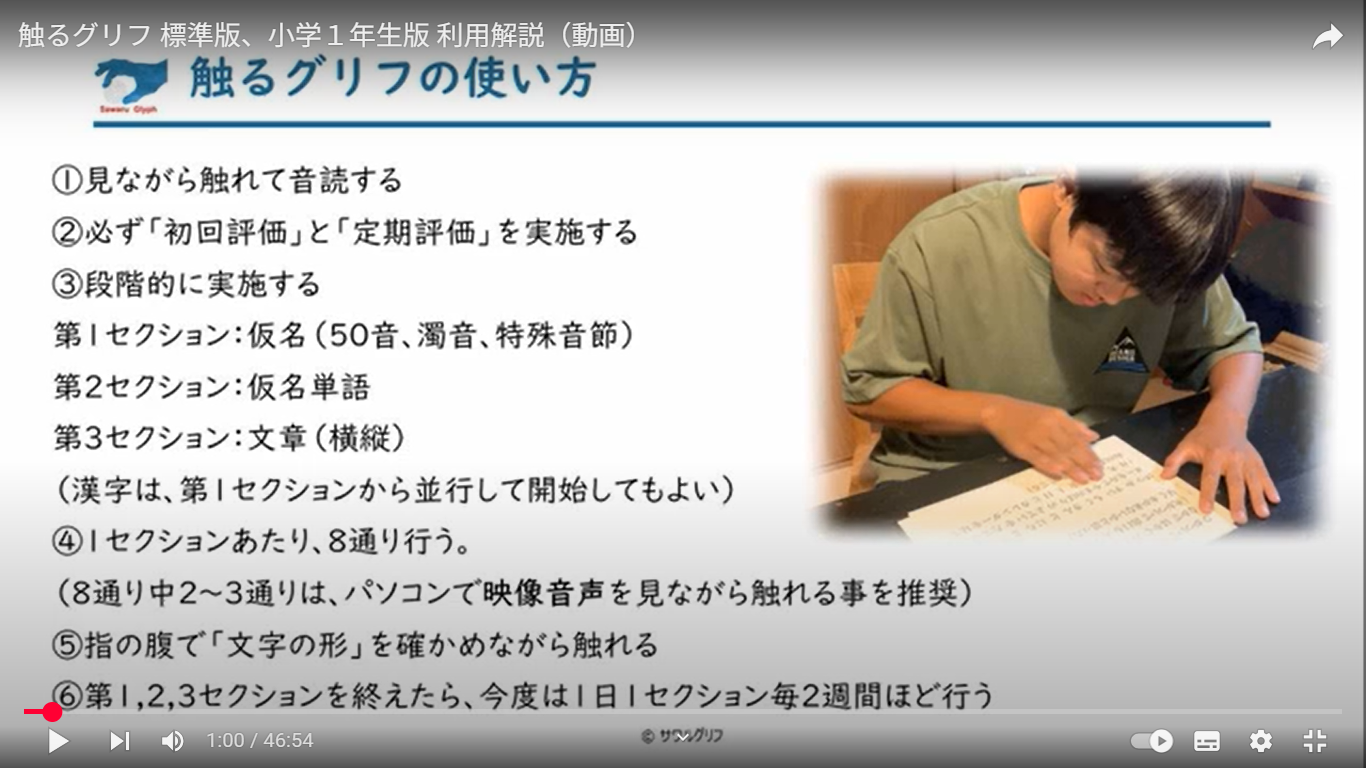

①平仮名、カタカナ(清音、濁音、特殊音節)、②仮名単語(平仮名、カタカナ)、③短文、④漢字の4つのセクションに分かれていてます。各セクションを1日1回、10日から2週間ほどかけて、8回繰り返したら、次のセクションに進みます(漢字は、始めから、1日数個ずつなど、すすめてもかまいません)

触るグリフを実施する前に、付属の評価シートで読み書き能力もチェックします。1つのセクション実施後に再評価して、読み書き能力が変化しているかを比べます。

最後のセクション(短文)を終えると、最後の総復習として、今まで学んだセクションを1ごとに行います(1日目:仮名、2日目:仮名単語、3日目:短文)。それを1日1回10日ほど繰り返すと、教材は終了となります(漢字は、並行して、お子様のペースで進めていてください)

個々人に合わせた取り組み方の事例紹介

説明書に記載されたスタンダードな方法とは別に、個々人に合わせた取り組みを紹介します。本人のモチベーションや集中力、知的能力、読み書きの水準、他の発達症との併存などで、実施方法は異なります。このページでは、お子様、個々人に合わせたご家庭やクリニックなどでの実施例をご紹介させていただきます。

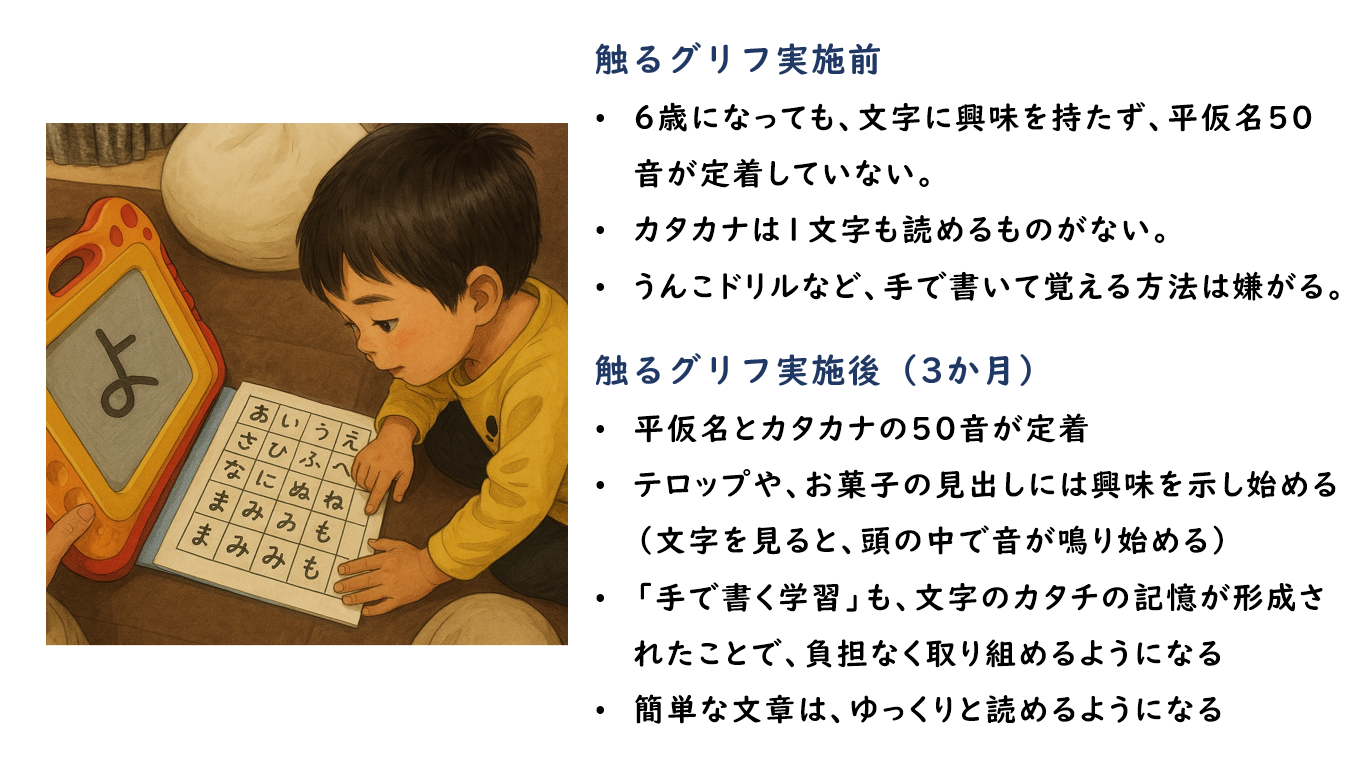

【取り組み事例1】仮名が定着しにく児童(未就学児含む)に対する仮名文字を記憶定着させる実施方法

発達性ディスレクシアを含む読み書きの問題は、未就学児の段階から現れています。特に年長の6歳時点で「文字へ関心がない」「平仮名が定着していない」特徴は共通してます。文字を見ても頭の中で音が鳴らない為に、文字が自然と定着しにくいのです。触るグリフを用いて、平仮名とカタカナを定着させることで、自然と文字に興味を持ち読み始めた事例です。▶内容を詳しく見る

ただいま準備中

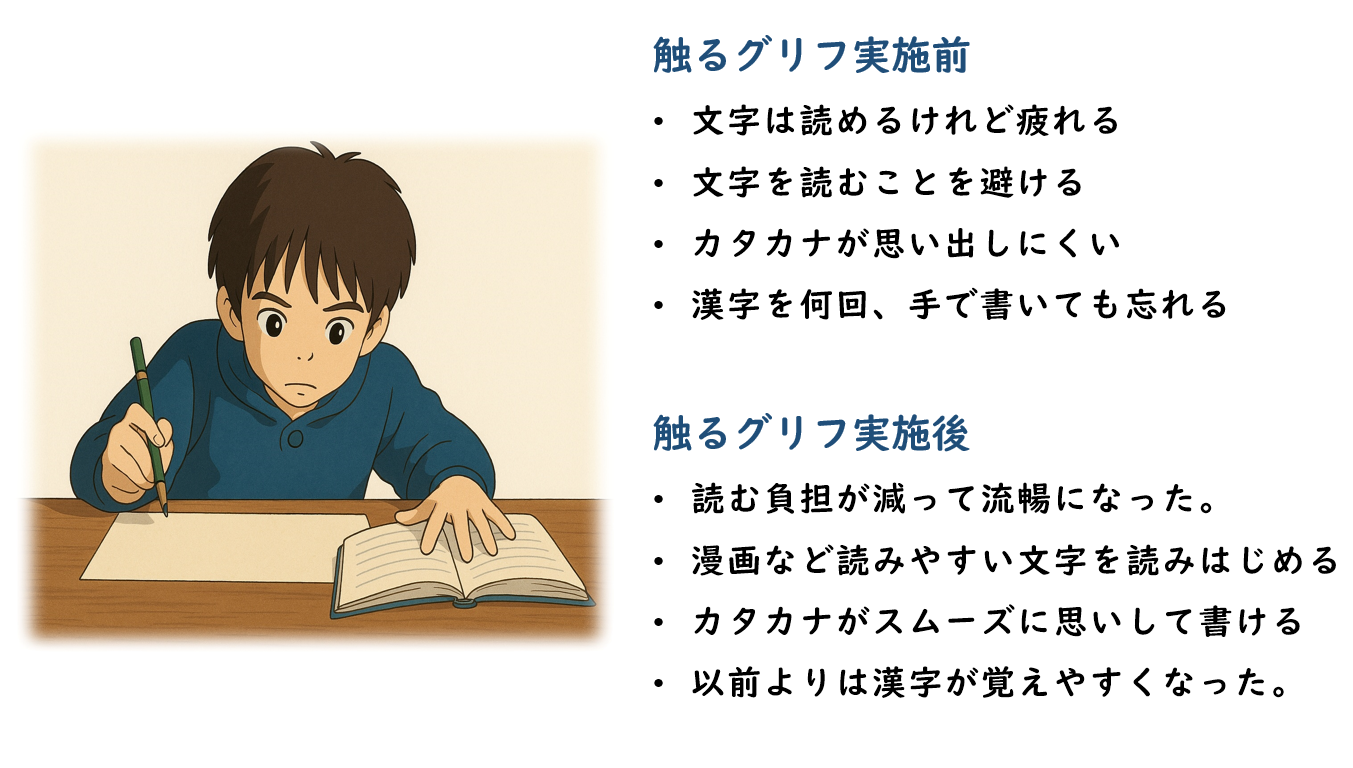

【取り組み事例2】読めるけど苦手、読むと疲れる、漢字を何回書いても覚えられない児童(小学3年生)が、読みの流暢性を獲得して、漢字が覚えられるようにする取り組み

日本の読み書きLDのタイプとしては、最も多いケースではないかと思います。小学校低学年の時点で、ある程度は読めるけれど、読みが苦手で読むと疲れる。文字を読む勉強が負担で嫌がる。カタカナが完全に定着していない。また、漢字を繰り返し手で書いても、すぐに忘れてしまうなど。文字や単語形態の記憶形成を介して、読み流暢性と文字想起が改善した事例の取り組みです。※ただいま準備中

医療機関での導入事例

第134回 日本小児神経科学会発表 「多職種連携により学習支援として多感覚学習(触るグリフ)を導入した限局性学習症の一例」

触るグリフの医療機関での導入事例を紹介します。触るグリフを利用のした臨床研究を、私(宮崎)が教材を寄贈する形式で、国内外の医療機関に取り組んでいただいていただいています。こちらは、小児精神神経科学会で発表された、愛知県瀬戸市にある公立陶生病院の言語療法室の言語聴覚士の事例報告研究です。

全般知能の遅れと、発達性ディスレクシアの特徴を示す児童に対する触るグリフを用いた8か月間の取り組み事例となります。

読み流暢性の改善、文字想起の改善、そして、WISKの複数項目の向上がみられました。

今の日本では、LDの機能的アプローチにおいて、医療機関と学校や放課後デイとの連携が課題となっています。読み書きLDの機能的アプローチには「頻度」が欠かせません。しかし、医療機関では頻度を確保することが出来ません。毎日の学びの場である学校や放課後デイサービスで、教材を利用して指導していただき、その効果検証を行うスタイルが良いと考えます。