ADHDとディスレクシア(発達性読み書き障害)の併存率について

【記事執筆者】

株式会社 宮﨑言語療法室 言語聴覚士 宮崎圭佑

学習障害(ディスレクシア,算数障害) への触覚学習利用を専門としています。【経歴】京都大学大学院 人間健康科学系専攻 脳機能リハビリテーション科学分野卒業,医療機関,京都大学医学部付属病院 精神科診療部を経て宮﨑言語療法室(株)を開業

ディスレクシア(発達性読み書き障害)は、視覚や聴覚に問題がなく、全般的な知能にも問題がないにもかかわらず、著しく読み書きが苦手になる学習障害です。

原因としては、読み書きに関わる脳機能ネットワークの問題が考えられています。近年の脳科学研究では、文字と音を結びつけるデコーディング機能や、文字列を単語の形態として一括で認知する機能の弱さが報告されています。

また、ディスレクシアは他の発達障害(ADHDやLD)と併存することが多く、特にADHDとの併存率が高いことが特徴です。

ADHDに併存するSLDの特徴を調べるため、国立精神・神経医療センターでSLDの患者120名を対象に行った研究では、SLD+ADHD(64例、53%)、SLD+ASD(12.5%)という結果が得られました。(※ADHD併存群ではASDの併存率は25%)

ADHD併存群のSLD分類では、読字障害が62%、書字障害が35%、算数障害が3%となり、単独のSLDでは読字障害が73%、書字障害が27%という結果でした。これにより、ADHD併存群では書字障害が強い傾向があることが確認されました。

また、ADHD併存群では不注意優勢型が45%を占め、一般的なADHD群に比べて不注意の問題が目立つ傾向が見られました。これらの結果から、ADHDを併存するSLDには以下のタイプが考えられます。

ADHDの多動・衝動性が強く、学習に集中できないタイプ

目と手の協調が悪く、字が粗雑で書字困難が強い(DCDを併存する場合が多い)タイプ

読字障害があり、不注意優勢型ADHDで、不注意が目立つタイプ

ADHD併存群では、SLDの特性に加えて、ADHDの特性に関連する注意、実行機能、ワーキングメモリなどの問題が複雑に絡み合うと考えられます。

ADHDが併存するディスレクシアへの介入方法

.jpg)

ADHDとディスレクシアの併存率が高い理由はまだ明らかになっていません。ADHDは脳の前方(前頭葉、線条体など)の機能的問題であるのに対し、ディスレクシアは脳の後側(左頭頂側頭部の縁上回や下頭頂小葉)に問題があり、両者は質的に異なります。ADHDに対しては、医療機関で薬物療法(コンサータなど)が行われ、不注意や多動の抑制が試みられています。

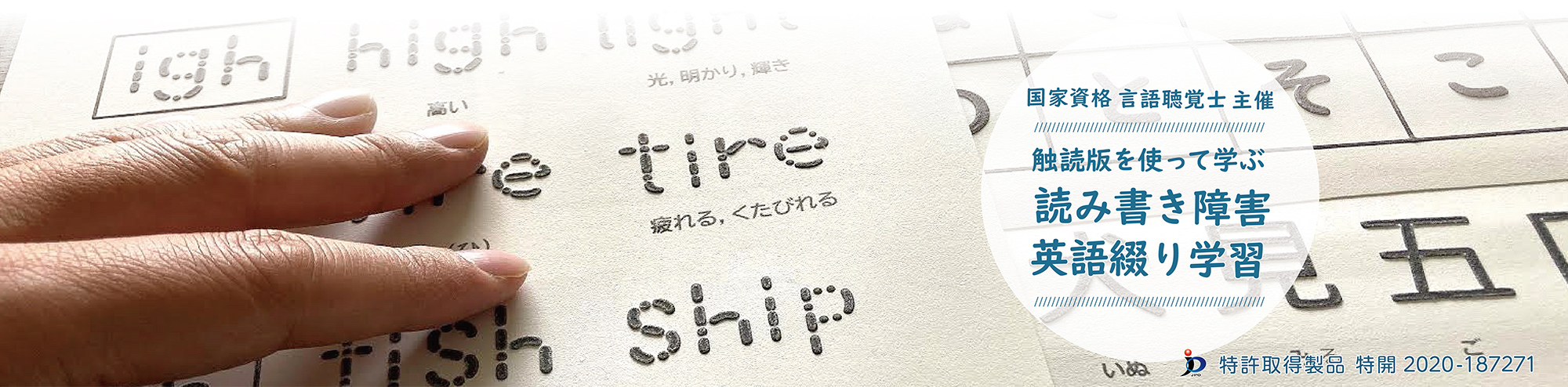

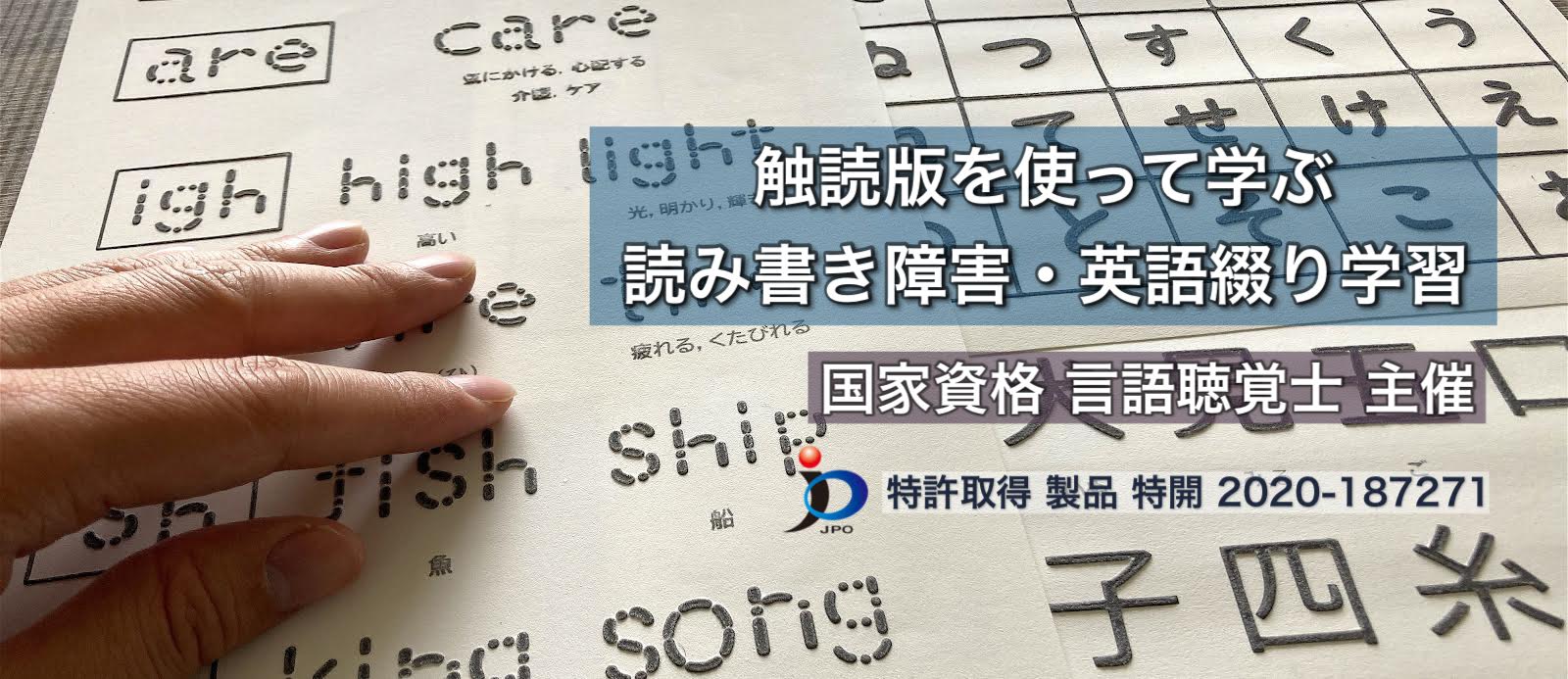

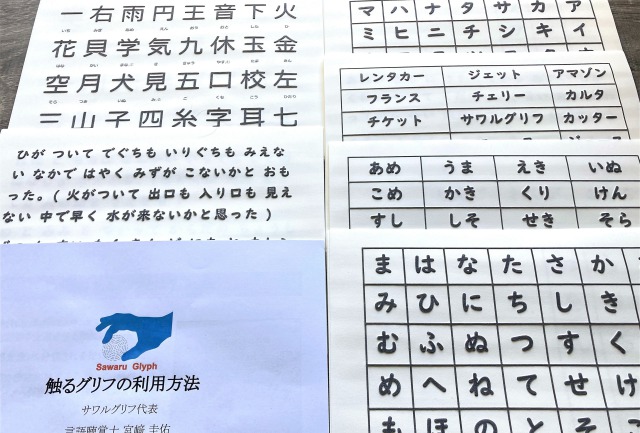

ディスレクシアの特性としては、文字と音の結びつきや、文字列から単語形態を認識するのが困難であることが挙げられます。海外では多感覚を利用した記憶形成のトレーニングが行われており、国内では「触るグリフ」が数少ない多感覚トレーニングの一つとされています。

触るグリフを利用した機能改善トレーニングについて

ディスレクシア(発達性読み書き障害)の介入法において、触るグリフは「読み」に関しては、文字と音の連合記憶形成と、文字形状と文字列のチャンク(記憶塊)形成を介しての、①機能改善トレーニングを目的に作られた教材です。その一方で漢字などを覚える「書字」に関しては手で触れて学ぶ事で触覚ルートを介して視覚性記憶の弱さを補う事ができるので、②認知特性に合わせが学習法の要素も持ち合わせています。⇒ 詳しくは「触るグリフの効果に関する体験談」を参照

臨床研究の結果や原理は「製品資料(効果と原理)PFD」をご参考にしてください。

代表 宮崎 圭佑 【資格・学位】 言語聴覚士免許 (国家資格) 修士号 (京都大学) 【経歴】京都大学大学院 人間健康科学系専攻 脳機能リハビリテーション科学分野卒業, 京都大学 医学部付属病院 勤務を経てサワルグリフ開業

触るグリフにご興味がある方はお気軽にご連絡ください。利用相談を受け付けています。主宰言語聴覚士 宮崎が対応します。

・読み書き障害の相談

・利用の適用になるか知りたい

・使い方や効果を知りたい

・クリニックや教室に導入したい

・研究などで利用したい

・取材のお申し込み

お電話でのご相談

電話可能な時間は、月曜〜木曜の10時〜17時までとなります。

(この時間内の場合は、お電話の方が助かります)

メールフォームでのご相談