RAN(Rapid Automatized Naming)とはどのような機能なのか?

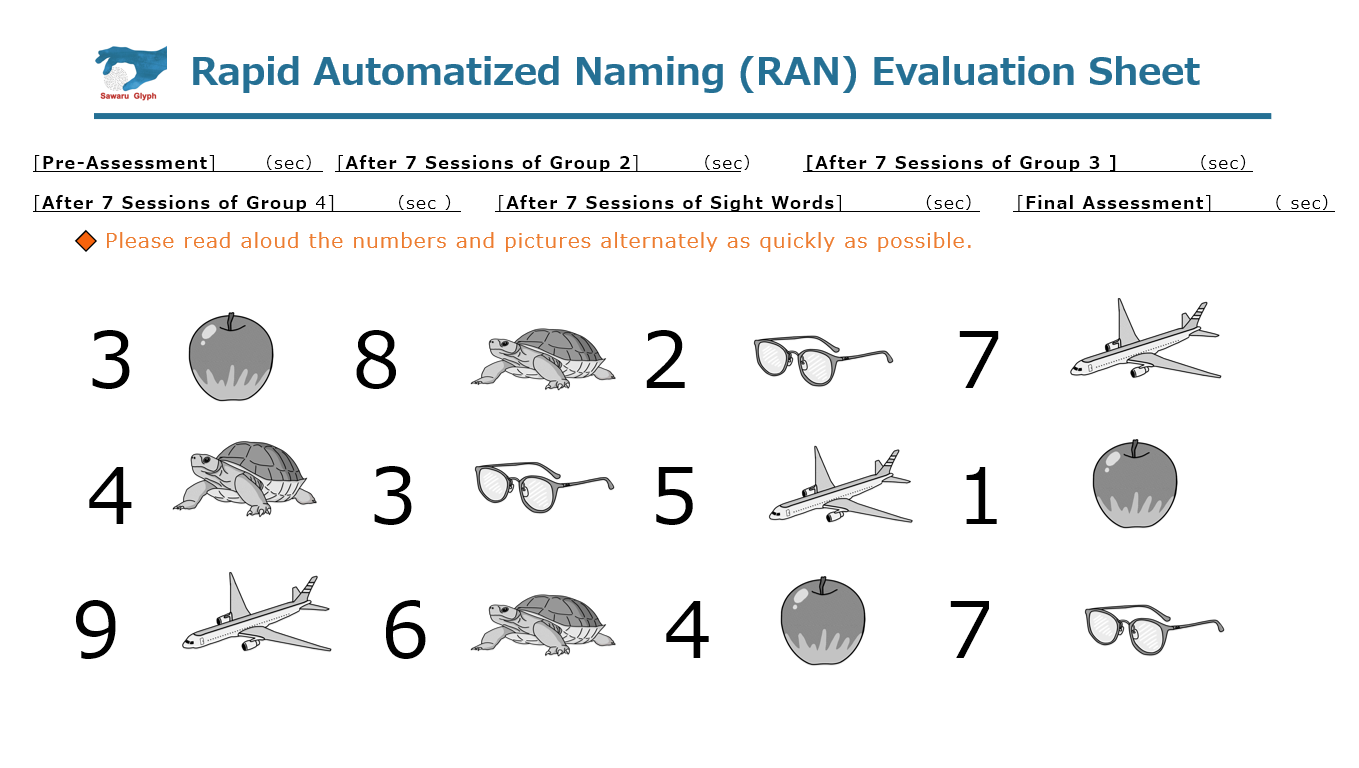

宮﨑が自作したRAN課題

RAN(Rapid Automatized Naming:高速自動化命名)は、視覚的に提示された刺激(文字・数字・色・物品など)を、できるだけ速く・正確に名前として想起し、発声する能力を測る指標です。読み書き研究の分野では非常に重要な認知機能とされています。

以下に、より分かりやすく整理します。

■ RANとは?

**「見た瞬間に名前がパッと言える力」**を測るテストです。

-

文字(かな・アルファベット)

-

数字

-

色

-

絵(物品)

などが4〜5列 × 40〜50個ほど並んでおり、それをできるだけ速く読み上げます。

■ RANが測っている主な認知機能

1. 視覚認知 → 音韻(名前)の想起のスピード

見た刺激から、その名前(音韻情報)を呼び出すスピードを測定します。

2. 注意・ワーキングメモリの効率

視線を左右や上下に移動させながら、順番に読み続ける必要があり、

注意の維持や視覚的ワーキングメモリの効率も反映します。

3. 視覚→音声への自動化レベル

読み書きに必要な「視覚情報を音声化する」プロセスの自動化度合いが評価されます。

■ RANと読み能力(リテラシー)との関係

RANは世界中の研究で、読字流暢性(reading fluency)と最も強い関係を持つ要因の一つとされています。

-

RANが速い子 → 読みが滑らかになりやすい

-

RANが遅い子 → 読みの流暢性に課題が出やすい

特にディスレクシア(発達性読み書き障害)の研究では、

RANの遅さは読み困難の独立した予測因子になっていることが多数報告されています。

RANは、

音韻処理(phonological awareness)とは別の独立した読み能力の因子

とも考えられています(“double-deficit theory”)。

■ RANがなぜ重要なのか?

● 読みの“自動化”と深く関連しているため

日常的な読み(文章をスラスラ読む)では、

見た文字を瞬時に音声化する処理が自動化されていなければなりません。

RANはまさに

「視覚 → 音声」の瞬時処理の効率

を測るため、

-

読みの流暢性

-

音読の負荷

-

読むスピードの発達

などと非常に強く関連します。

■ 触るグリフとの関係

触覚と視覚を組み合わせた学習(多感覚学習)では、

-

文字形態の記憶(orthographic memory)

-

想起のスピード

-

文字音声化の自動化

が促進される可能性があります。

その効果を測る重要なアウトカムの一つがRANの改善です。

触覚刺激を併用することで、

視覚情報へのアクセス経路が強化され、

RAN(特に文字RAN・数字RAN)に正の影響が出やすいと考えられます。

■ 一文でまとめると…

RANとは「見てすぐ名前が言えるスピード」を測る能力であり、

読みの流暢性と強く結びつく、読字発達の中核的な指標です。