英語圏のディスレクシアの子どもを支えるために ― 科学的に効果がある方法

ディスレクシアの子どもを支えるために ― 科学的に効果がある方法

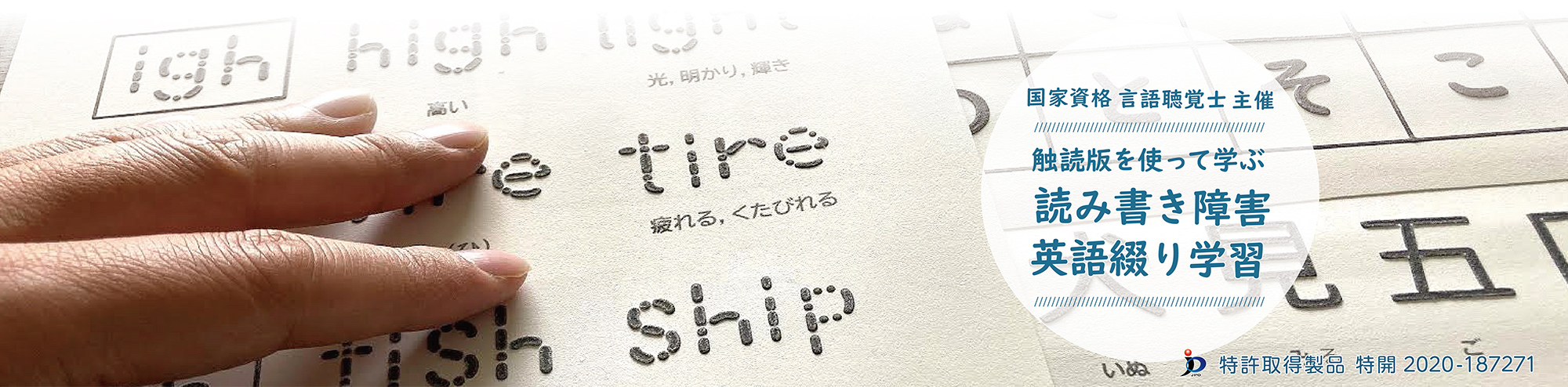

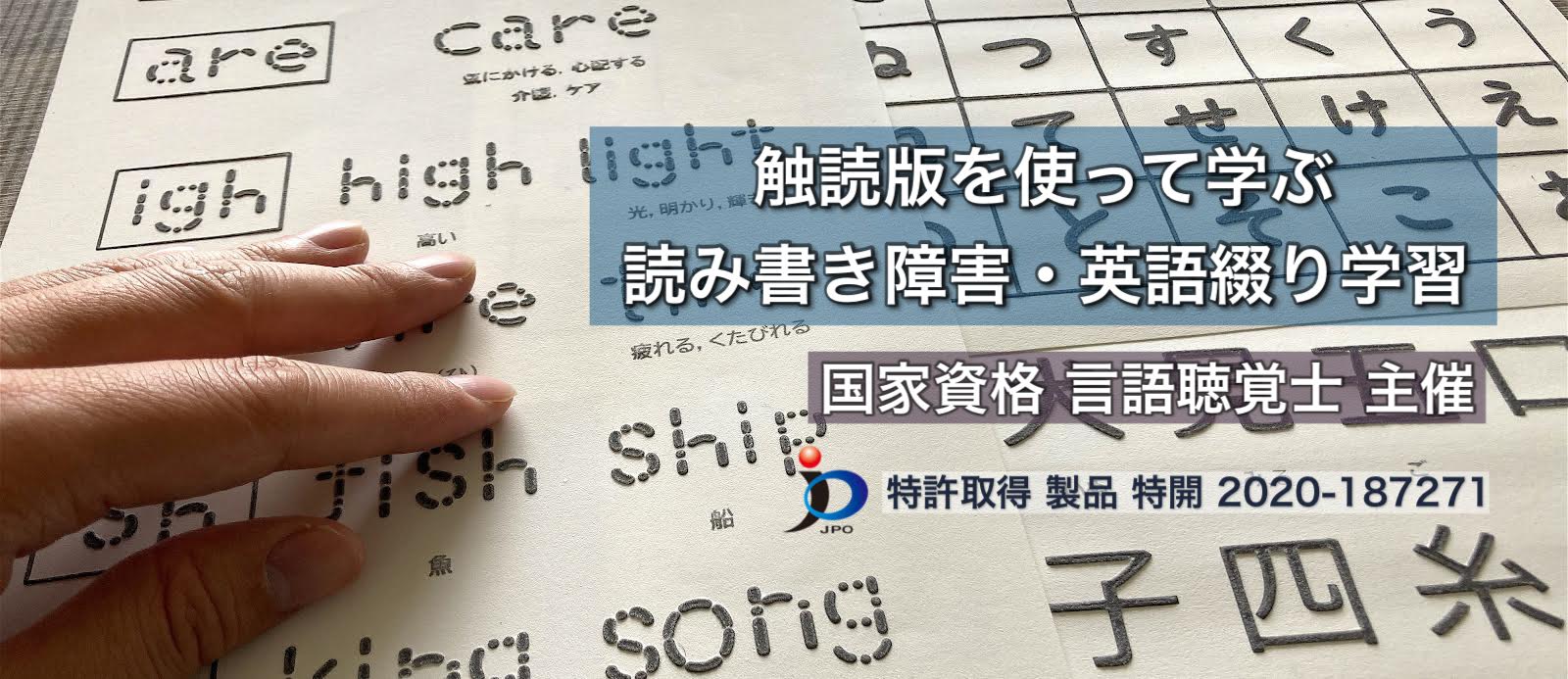

以下の内容で、ChatGTPにディープリサーチしてもらいました。英語圏のディスレクシア児童に対するアプローチの有効性に関する現状ですが、日本語圏の英語が苦手なディスレクシア児童にとっても参考になると思います。また、母語性質が遠い日本人全般にとっても参考になると思います。弊社もフォニックスを中心とした教材を販売しております。

英語圏のディスレクシア児童(12歳まで)を対象とした機能改善を目指すアプローチにおいて、学術的にエビデンスが確立された有効なアプローチを教えてください。質の高い回答をいただきたいので、推論とリサーチの時間は充分かけていただいて問題ありません。

ディスレクシアとは

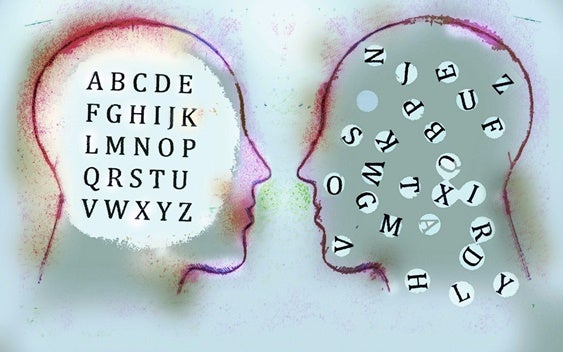

ディスレクシア(読み書きの困難)は、知的な問題とは関係なく「文字を正しく読み書きすること」が難しい学習障害です。英語圏ではとくに発音と綴りの対応が複雑なため、子どもたちが苦労しやすいと言われています。では、どのような方法で支援すると効果があるのでしょうか?

世界中の研究で効果が確認されている方法を、分かりやすくご紹介します。

1. フォニックス指導(文字と音のルールを教える)

文字(アルファベット)と音を系統立てて教える方法です。

例:「sh は /ʃ/(シュ)の音になる」と明確に伝え、実際の単語で練習します。

👉 効果の根拠

-

National Reading Panel (2000). Teaching Children to Read. 【全文PDF (NIH)】

-

Ehri, L. C. et al. (2001). Systematic phonics instruction helps students learn to read: Evidence from the National Reading Panel’s meta-analysis. Review of Educational Research, 71(3), 393–447. 【DOI:10.3102/00346543071003393】

2. 音韻意識トレーニング(音の分解と合成)

単語の中の音を「分ける」「くっつける」といった練習です。さらに効果的なのは、音の学習に文字を組み合わせること。

👉 効果の根拠

-

National Reading Panel (2000), Phonemic Awareness chapter 【NIH PDF】

-

Melby-Lervåg, M., & Hulme, C. (2012). Is phonological awareness causally related to reading? A meta-analysis of longitudinal studies. Psychological Bulletin, 138(2), 322–352. 【DOI:10.1037/a0026744】

3. 反復音読・支援付き音読(流暢さを育てる)

同じ文章を何度も音読したり、先生や保護者と交代で読む方法です。読む速さや正確さが伸び、理解もしやすくなります。

👉 効果の根拠

-

Therrien, W. J. (2004). Fluency and comprehension gains as a result of repeated reading: A meta-analysis. Remedial and Special Education, 25(4), 252–261. 【DOI:10.1177/07419325040250040801】

-

National Reading Panel (2000), Fluency chapter 【NIH PDF】

4. 言葉のパーツを学ぶ(形態意識の指導)

英語は「接頭辞(pre-)」「語根(struct)」「接尾辞(-tion)」といったパーツでできています。これを学ぶと語彙力や理解力が伸びます。

👉 効果の根拠

-

Goodwin, A. P., & Ahn, S. (2013). A meta-analysis of morphological interventions: Effects on literacy achievement of children with literacy difficulties. Annals of Dyslexia, 63(2), 115–132. 【DOI:10.1007/s11881-013-0089-1】

5. 綴り(スペリング)指導

スペリングの練習は読む力にも効果があります。

👉 効果の根拠

-

Graham, S., & Santangelo, T. (2014). Does spelling instruction make students better spellers, readers, and writers? A meta-analytic review. Reading and Writing, 27(9), 1703–1743. 【DOI:10.1007/s11145-014-9517-0】

6. 読解のコツを教える

予測・要約・質問づくりなど、理解するための方法そのものを指導することが効果的です。

👉 効果の根拠

-

National Reading Panel (2000), Comprehension chapter 【NIH PDF】

-

U.S. Institute of Education Sciences (2010). Improving Reading Comprehension in Kindergarten through 3rd Grade. 【WWC Practice Guide PDF】

7. 指導のコツ(どのくらい・どんな形で?)

-

1回30〜45分、週に4〜5回

-

10〜20週間続ける

-

1〜3人の小集団や個別で行うと効果的

👉 根拠

-

Wanzek, J., & Vaughn, S. (2007). Research-based implications from extensive early reading interventions. School Psychology Review, 36(4), 541–561. 【DOI:10.1080/02796015.2007.12087918】

避けたほうがよい方法

-

特殊なメガネやカラーシート

-

「脳トレ」や「聴覚処理ソフト」だけに頼る練習

(宮﨑)

避けた方が良いアプローチとして、カラーレンズとカラーシートが出ていますが、これはアーレンなど視知覚の問題が併存している方もいますので、ケースバイケースです。カラーシートやカラーレンズで読み負担が減った児童もいます。

👉 根拠

-

American Academy of Pediatrics, American Academy of Ophthalmology, American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus (2009). Joint statement on learning disabilities, dyslexia, and vision. Pediatrics, 124(2), 837–844. 【DOI:10.1542/peds.2009-1445】

-

Strong meta-analytic review: Strong, G. K. et al. (2011). Computer-based interventions for children’s literacy development: A systematic review. Journal of Research in Reading, 34(1), 87–113. 【DOI:10.1111/j.1467-9817.2010.01471.x】

まとめ

ディスレクシアの子どもたちに効果があるのは、**科学的に証明された「文字と音に基づく指導」**です。

-

フォニックス

-

音韻意識(文字と一緒に)

-

反復音読・支援音読

-

形態意識(言葉のパーツ)

-

綴り指導

-

読解方略

これらを系統的に・繰り返し・少人数で行うことが、最も効果的であると多くの研究で確認されています。