仮名が定着しにくい児童(未就学児含む)に対する仮名文字を記憶定着させる実施方法

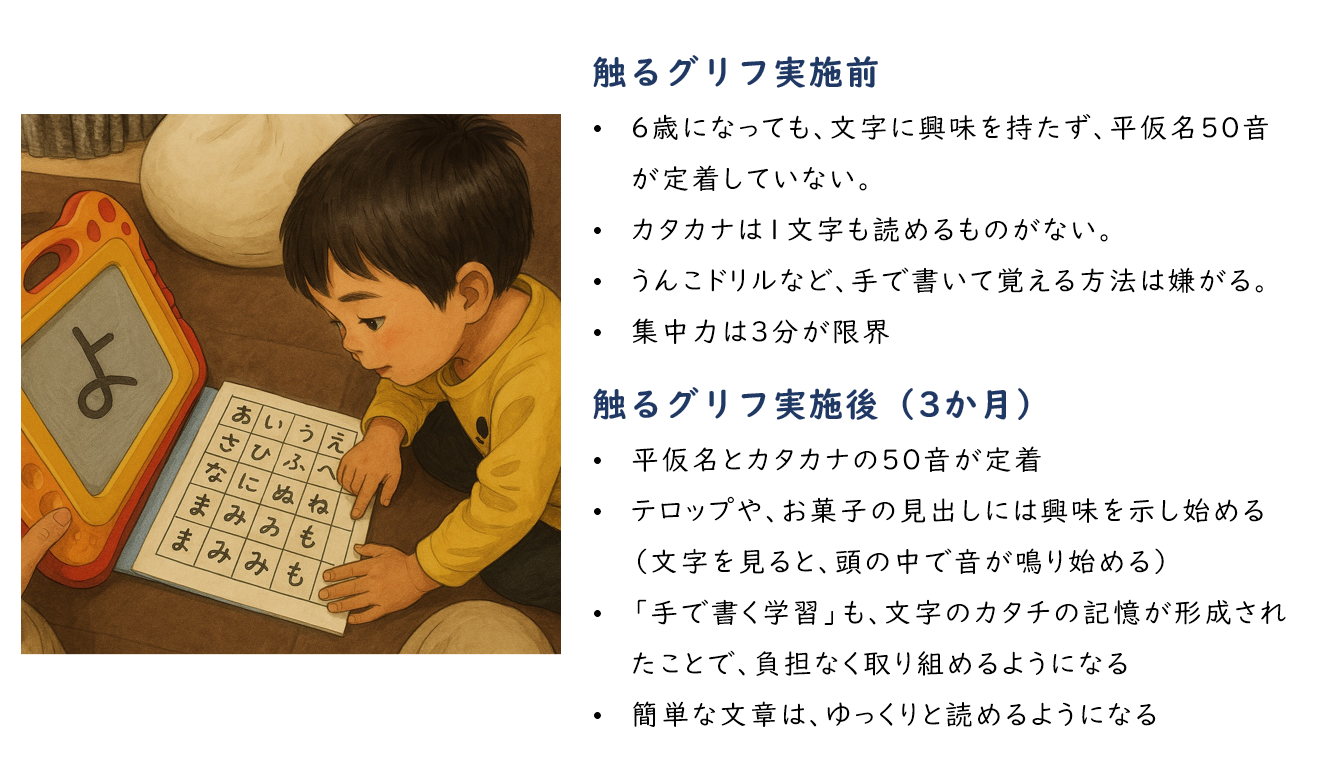

就学前のお子さんの中には、年長さんの時期になっても「文字にあまり興味を示さない」「平仮名を見てもすぐに読めない」「カタカナは全く覚えていない」といった様子が見られるケースは多いと思います。

自治体などの相談窓口では「個人差がありますから、もう少し様子を見ましょう」と言われることも多いですが、小学校ではすでに文字を読めることを前提に授業が進みます。保護者の方が不安に感じるのも自然なことです。

読み書きLD(学習障害)の特性をもつお子さんの中には、文字と音が自然に結びつきにくく、平仮名やカタカナの習得に時間がかかるケースがあります。この「文字と音の結びつき」が弱いと、文字を見ても音が浮かびにくく、興味も持ちにくくなります。

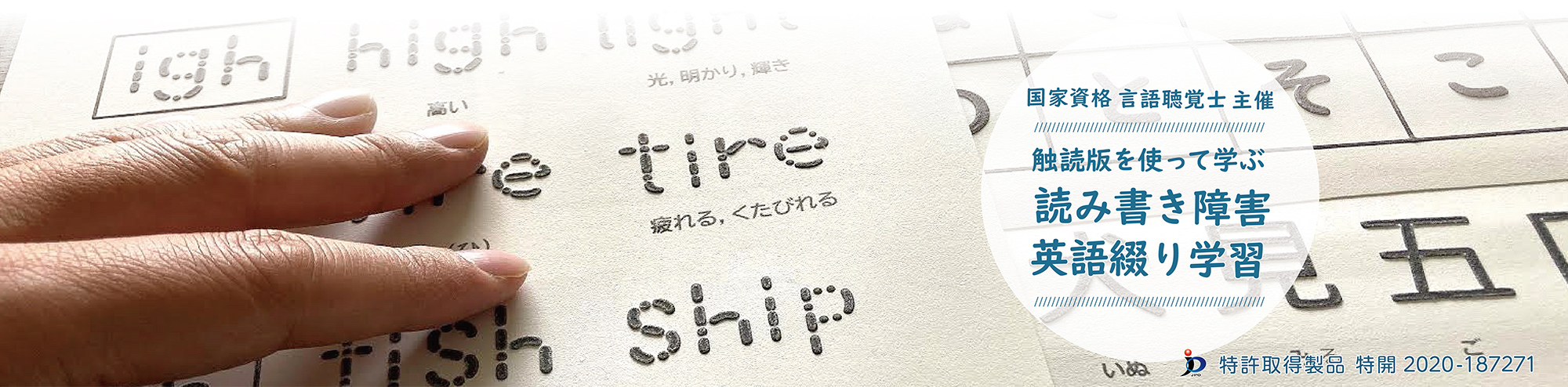

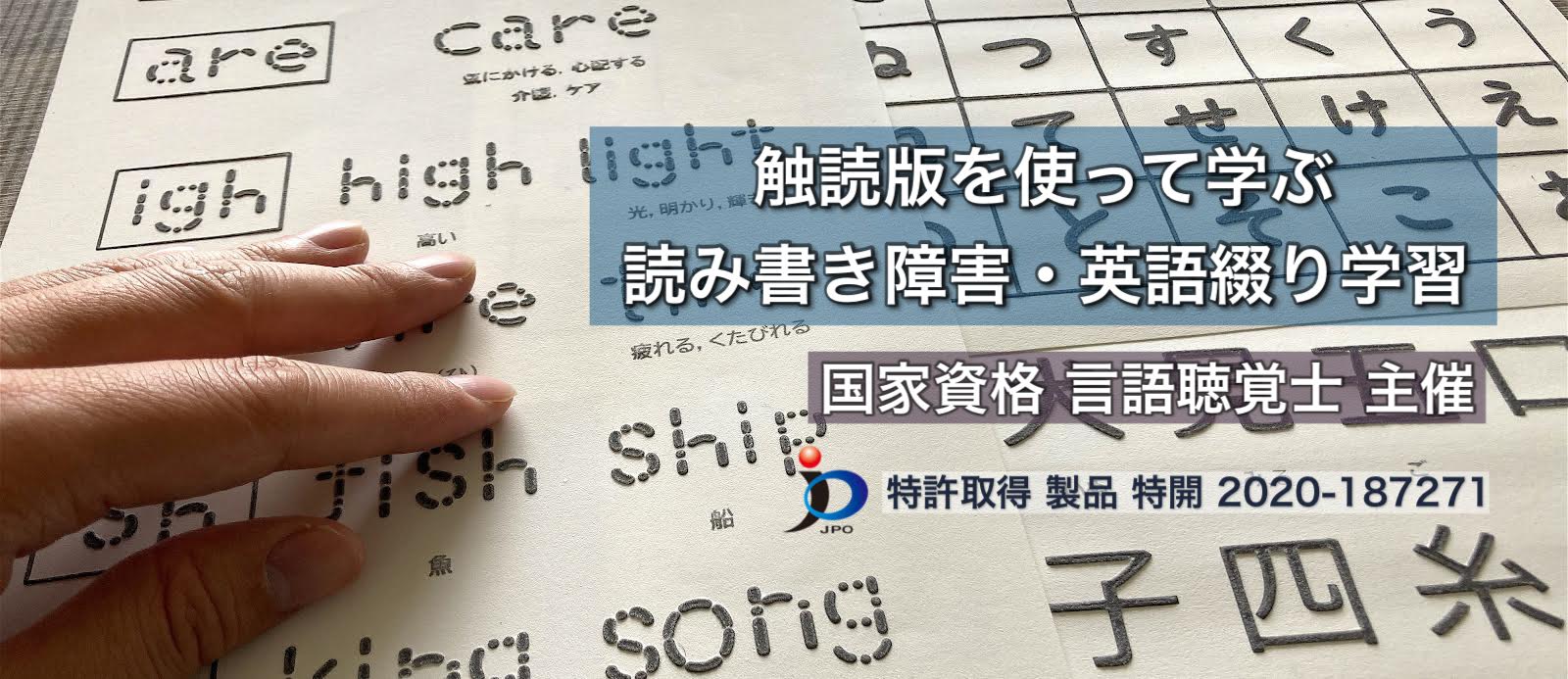

「触るグリフ」は、こうしたお子さんに対して触覚(さわる感覚)を使って文字を定着させることを目的とした教材です。ここでは、かな文字をまだ十分に定着させていない、お子さんに向けた、家庭でできる練習方法【学習法1】【学習法2】を紹介します。

教材としては「小学1年生版の仮名と漢字と短文シート」「仮名と漢字と短文シート(標準版)」になります。

目次

1)学習法1:50音表と使って文字と音を結びつける

2)学習法2:1文字ずつ取り出して、定着させる方法

3)学習法1、2終了後の仮名単語と漢字学習について

4)解説記事のAIによる纏め

1)学習法1:立体50音表を使って文字と音を結びつける

まだ仮名が十分に定着していないお子さんは、まず「文字の形」と「音」を結びつけることから始めましょう。1日50文字(あ行~わ行)を目安に、次の①〜④の手順で進めます。1日50音ですので①②③を、あ行、か行、さ行、た行と、最後のわ行まで、順番に進めていきます。最後に④で復習します(仮名50音のみだと、5分~10分で終えられるはずです)

※無理のない範囲で、楽しく続けることが大切です。「今日は①のみ、ま行まで」とかでも大丈夫です。

※お子様が仮名に慣れてきたら、①②のステップは省略して、③④のみ行ってください。

※平仮名が完全ではなくても、ある程度定着したら、カタカナも並行して進めてください。

※既に読み書きできる文字でも、関係なく全て取り組んでください。

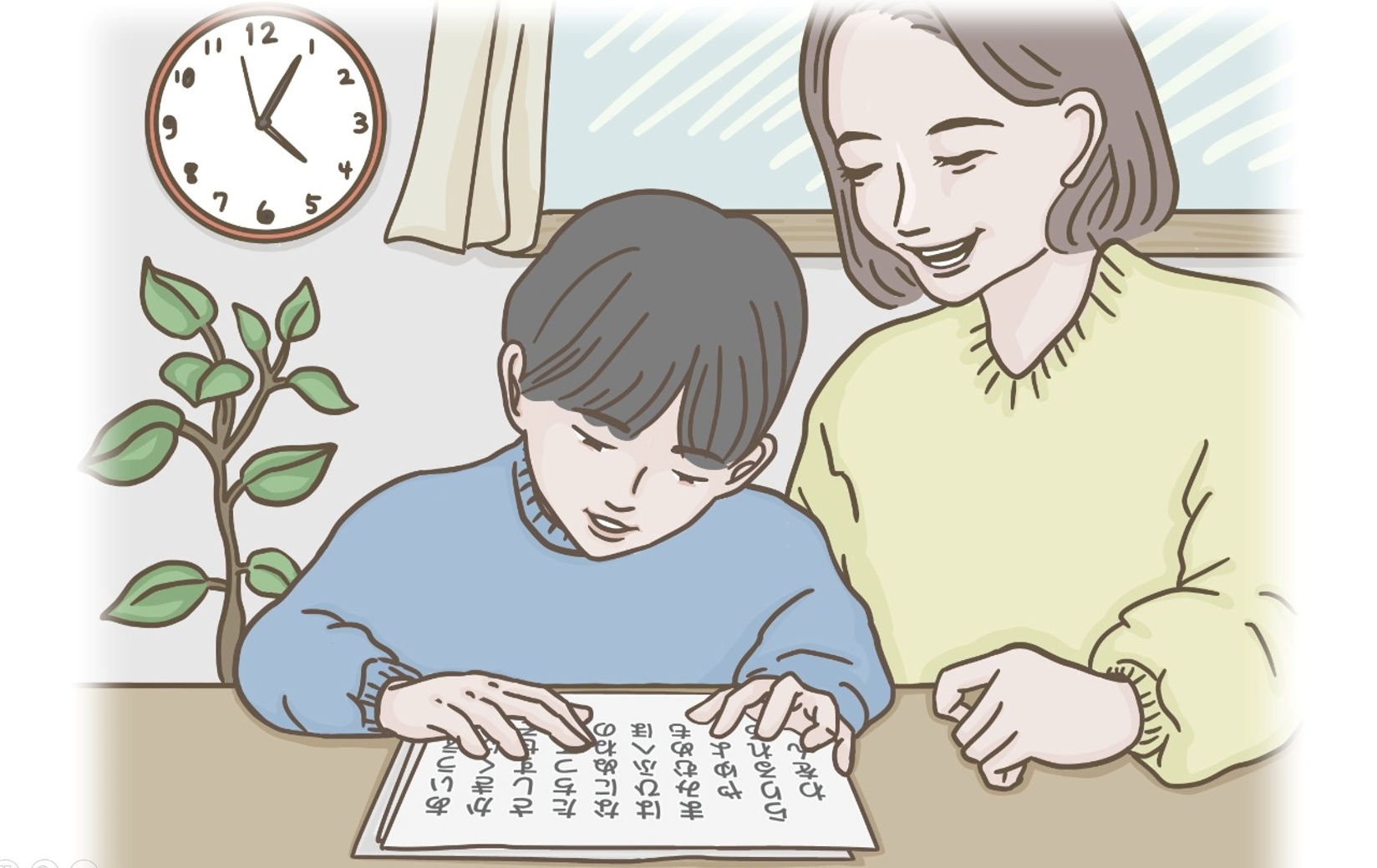

① 子どもが触れた文字を、保護者が読み上げる

最初は、50音表の一行(例:あ行)を使って、**「お子さんが触れた文字を保護者が読む」**練習から始めます。

お子さんが指の腹で「あ・い・う・え・お」と1文字ずつ触れるたびに、保護者の方が「“あ”、“い”、“う”……」と1~2秒ごとのペースで読み上げます。

コツは、触れた瞬間に音が鳴るようなテンポを意識することです。

文字の形の触覚刺激に合わせて音を聞くことで、「この形がこの音なんだ」と自然に感じられるようになります。

② 保護者が読んだ文字を、子どもが触る

次に、**「保護者が読んだ文字を、お子さんが探して触る」**練習をします。

たとえば保護者が「あ」と言ったら、お子さんが「あ」を触る。

「い」と言えば「い」を触る、というように進めてください。

①で作った文字と音のつながりを、②で再確認するイメージです。

※慣れてきたら、このステップは省略しても構いません。

③ 子どもが自分で「見ながら・触って・音読」する

①②の練習を経たら、いよいよ**「自分で見ながら・触って・声に出して読む」**段階です。

これが「触るグリフ」の基本的な学習スタイルです。

仮名がまだ定着していないお子さんでも、①②で形と音の結びつきを体験してから行うことで、スムーズに「見て・触って・読む」流れに入れます。この③の段階では、文字と音が結びつく感覚を自分の中で再確認しながら、より深く記憶に残していきます。

④ 最後に50音表を見ながら通して読む

仕上げとして、50音表を一通り見ながら触れて音読してみましょう。

まだすらすら読めない文字があっても構いません。

「うーん」と考えているような文字は、保護者が優しく読み上げてサポートしてください。

この④は、その日の学習のまとめとして、

「文字の形と音を再確認する復習ステップ」となります。

⑤仮名単語について

仮名が完全に定着しなくても、ある程度、定着したら仮名単語に進んでも問題ありません。特にカタカナは、単語の文字列でイメージを作るところもありますので、仮名1文字、仮名単語を交互に行って、文字イメージを作っていくことが大切です。

2)学習法②:1文字ずつ取り出して定着させる方法

学習法①よりもやさしく、苦手な文字に焦点を当てる方法です。

「いくつかの文字は読めるけれど、特定の文字だけ覚えにくい」という場合に特に効果的です。

進め方

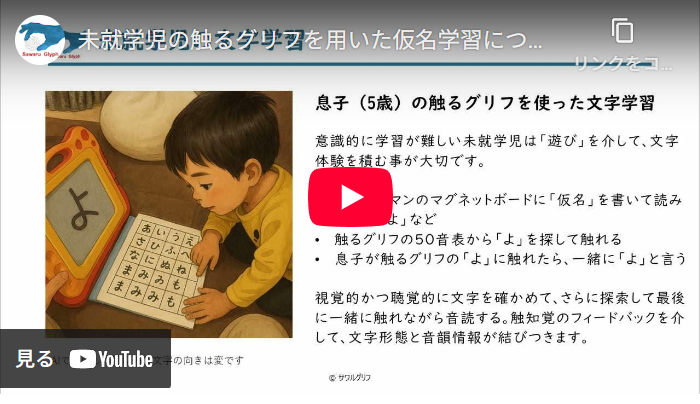

画用紙や砂鉄ボードなどに、大きく1文字(例:「よ」)を書いて見せます。

保護者の方がその文字を読み上げます(「これは“よ”です」)。

その後、触るグリフで同じ文字を触らせ、お子さんが自分で声に出して読みます。

この手順により、**視覚(見る)・聴覚(聞く)・触覚(触れる)**の3つの感覚が同時に働き、

文字の形と音がしっかりと結びつきます。

こうした多感覚刺激によって、記憶の定着がより強固になります。

この方法は、学習法①の前に行ってもよく、

また①で苦手が残った文字を再学習する際にも活用できます。

1文字ずつ確実に身につけていくことで、

お子さんの「読める文字」が少しずつ増えていきます。

3)学習法1、2終了後の仮名単語と漢字学習について

学習法1と、学習法2で、ある程度は、仮名が定着したら、次は、通常の触るグリフの実施方法に合わせて、仮名単語、仮名短文へと進んでください。仮名単語は、学習法1、2と並行して実施しても問題ありません。

漢字については、ある程度は、カタカナが定着してから取り組む事を推奨しています。

漢字の基本パーツはカタカナ文字であり、カタカナを定着させてから取り組んだ方が効率的だからです。

漢字の実施方法は、1日数個ずつなど、部分パーツを唱えながら、触れて覚える方法を推奨しています。聴覚+触覚の2つの感覚を利用して、より強く文字の記憶イメージが形成できます。併用する聴覚法の教材としては「ミチムラ式漢字カード」「小学全漢字おぼえるカード(学研)」などを推奨しています。

この記事(AI)によるまとめ

✅ 前提・目的

-

年長(6歳前後)でひらがなが十分に定着していない場合、「文字」と「音」の結びつきが弱いことがあります。

-

小学校での読み書き学習に備え、家庭でのサポートが有効です。

-

「触るグリフ」は、視覚・聴覚に加え「触覚」を用いる多感覚学習で、文字と音の結びつきを強める教材です。

📘 学習法①:50音表を使う

-

子どもが文字を触る → 保護者が読み上げる。

-

保護者が読み上げる → 子どもがその文字を触る。

-

子どもが見ながら・触って・音読する。

-

最後に全体を通して音読。

-

1日5〜10分、1行ずつ(あ行〜わ行)を目安に継続。

-

慣れてきたら①②を省略して③④中心に。

-

仮名定着後は仮名単語に進む(仮名単語は同時並行しても良い)

📙 学習法②:1文字ずつ取り出す

-

特定の文字が覚えにくい場合に有効。

-

大きく1文字を書いて見せる。

-

保護者が音を伝える。

-

子どもが触りながら声に出して読む。

-

「見る」「聞く」「触る」を同時に使い、記憶を強化。

-

学習法①の前や後に組み合わせてもよい。

🔜 次のステップ

-

文字が安定したら、仮名単語や短文へ進む。

-

カタカナ定着後に漢字へ移行すると効率的。

-

漢字も「触る+聞く」の多感覚学習で覚えやすくなる。

📝 保護者へのポイント

-

継続が大切。無理なく楽しく続けること。

-

子どものペースを尊重し、焦らずに進める。

-

苦手な文字は早めに個別で補う。

-

触覚を使うことで、文字と音の結びつきがより強くなる。

-

カタカナや漢字への移行を見据えた学習計画を。